Application value of three-dimensional image body surface projection technique in localization of craniocerebral surgery

-

摘要:目的

探讨三维影像体表投影技术应用于颅内病变术前定位的可行性与价值。

方法选取三维影像体表投影定位技术辅助手术患者15例,其中颅内血肿穿刺引流术9例、脑膜瘤切除术2例、脑动静脉畸形切除术2例、微血管减压术2例。分析定位效果,总结定位经验。

结果9例颅内血肿穿刺引流术均一次性成功,2例脑膜瘤及2例血管畸形均在设计的骨窗内;3例静脉窦旁病变,术前均能较精准地描绘静脉窦位置。

结论三维影像体表投影定位技术能较精准地定位颅脑病变,增加体表标志可以提高该技术的定位精准性。

-

关键词:

- 颅脑手术定位 /

- 3D-Slicer软件 /

- 三维影像体表投影技术 /

- 影像重建 /

- 影像融合

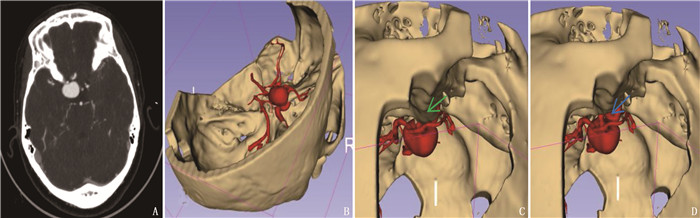

Abstract:ObjectiveTo explore the feasibility and value of three-dimensional image body surface projection technique in preoperative localization of intracranial lesions.

MethodsFifteen patients with operation assisted by three-dimensional image surface projection positioning technology were selected, including 9 cases with puncture and drainage of intracranial hematoma, 2 cases with resection of meningioma, 2 cases with resection of cerebral arteriovenous malformations and 2 cases with microvascular decompression. The positioning effect was analyzed and the positioning experience was summarized.

ResultsPuncture and drainage of intracranial hematoma were successful by one time in 9 cases, and meningioma of three cases and vascular malformations of three cases were located in the designed bone window; 3 cases had paravenous sinus lesions, the location of venous sinus could be accurately described before operation.

ConclusionThe three-dimensional image body surface projection positioning technology can accurately locate brain lesions, and adding body surface markers can increase the positioning accuracy of this technology.

-

艾灸通过点燃艾草对穴位产生刺激,具备温经散寒、舒筋活络等功效。艾灸治疗中应遵循中医“三因制宜”的思想,施灸过程中应根据患者病情、身体形态选择合适的灸法及器具进行治疗[1]。同时,随着艾灸机制研究的深入以及临床环境的变化,艾灸疗法也在不断更新[2-3], 艾灸治疗的需求也随之不断变化,对艾灸设备的设计提出了个性化、多样化的要求[4]。产品与设备的个性化定制随着工业、制造业的发展逐渐兴起,模块化就是一种丰富产品功能、实现个性化的设计、生产的解决方案[5]。本文提出了一种模块化艾灸盒的设计方案(国家实用新型专利号ZL202022220208.8), 以满足中医个性化诊疗的设计需求。基于该模块化方案,设计了能够切换施灸部位的自动控温艾灸盒,同时针对艾灸盒自动控温系统在模块化系统中的应用进行改进。

1. 艾灸盒的模块化设计与方法

1.1 模块划分

模块化设计的目的是满足艾灸盒的个性化、多功能等需求,同时改进温控系统以适应模块化设计。艾灸盒是临床常用的辅助施灸的设备,具备固定艾条、温度检测等功能,其控温功能由艾条升降结构、电机、温度传感器等组成。通过对艾灸盒改进设计研究的分析[6-10], 采用模块划分的方法对模块化艾灸盒的控温功能进行改进。同时,为了丰富艾灸盒的功能,设计了统一接口,方便更多模块接入。

在模块化艾灸盒的设计中,艾灸盒被分为了2个部分,即“控制”和“治疗”,图 1所示为模块化堆叠的形式。控制模块是模块化艾灸盒的核心部分,完成信号的接收、处理、动力输出等功能。治疗模块主要承担施灸的治疗功能,需根据施灸部位、艾条尺寸、疗法的特点在升降结构、艾条的固定、个性化部分及模块化接口等方面进行合理设计。根据模块化框架定义,由控制、驱动部分组成的控制模块是统一规格的,由治疗、个性化部分组成的治疗模块是根据实际需求进行设计生产并在应用时进行更换的。

1.2 模块设计

1.2.1 控制模块

控制模块是模块化艾灸盒的核心模块,除板载程序外不需要定制。该模块包含与治疗模块连接的端口、驱动单元和控制单元。①连接端口: 连接端口包括机械动力连接端口与数据连接端口。机械动力连接主要结构为动力片,动力片由舵机摇臂改装而成,是齿数为3的类齿轮结构,齿顶圆半径为22.5 mm, 齿宽度与齿间距均为60 °; 数据连接端口由4 pin磁吸金属触点实现,触点间距2.54 mm, 4个引脚分别为电源、接地以及2个数据通信触点。连接端口如图 2所示。②驱动单元: 艾灸盒常用电机升降艾条、LED灯模拟红外光等方式进行施灸[11-12], 温度控制与调节也是自动施灸艾灸盒的基本功能。在模块化艾灸盒的控制中,采用脉冲带宽调制(PWM)以控制尽可能多的元件。舵机中有基准电路和位置监测器,可以控制旋转的角度,获得了精确控制艾条升降的条件。PWM信号还可以作为功率控制方式调节LED灯、风扇等,多种输出模块均是同一种控制方法,有助于模块化设计平台建设并增加功能丰富度。③控制单元: 包括微处理单元ESP12-E以及传输数据的端口。内置闪存可以储存艾灸时的温度信息、患者信息等。通过无线传输进行数据通信和HTTP协议在局域网内的Web网页显示当前的设备状态并对设备进行控制。

1.2.2 治疗模块

为了适应各种艾灸疗法及个性化需求,需要定义治疗模块的功能及技术要求。治疗模块一端与控制模块连接,另一端需要与底座相连。治疗模块在设计上应满足以下要求: ①点燃艾条的设计应包含艾条的固定、滤灰等装置; ②温度控制系统,至少包括1个温度传感器与适合的升降结构; ③个性化定制部分; ④根据本设计定义的端口与控制模块连接的接口。

2. 结果

2.1 以施灸部位切换为例的治疗模块设计

艾灸盒作为艾灸的辅助器具,需要满足多样性、个性化的使用需求。从施灸部位上看,配穴施灸可以提升艾灸的疗效[13], 常用的施灸部位包括腿部、肩部、腹背部等[14-18]。基于此,设计了2种模块化艾灸盒的治疗模块,以验证框架的可行性。通过将控制模块安装在不同的治疗模块实现施灸部位的切换,切换效果示意图见图 3。

2.2 单穴位灸

① 艾条固定、滤灰结构: 设计了2种尺寸不同的艾条固定器,方便患者在应用时根据需要选择不同的艾柱。结构设计如图 4所示。②温度控制系统: 温度传感器被布置在靠近皮肤的位置,能够探测施灸时的皮肤温度。升降结构共分为3层,外层为外壳,外壳的内侧有2条竖直方向的导轨; 中层为动力圈,动力圈带有动力接口的齿型缺口和螺旋槽孔; 内层为艾条固定圈,固定圈上带有固定柱,穿过螺旋槽孔置于外层竖直轨道内。③个性化定制部分: 接触皮肤时硬质塑料会造成不适,该治疗模块设计了一种基于柔性材料并可进行3D打印的底座模块,使用热塑性聚氨酯弹性体橡胶(TPU)应用3D打印技术进行打印。选用了硬度评级为55A、65A、85A、95A的材料进行3D打印,可根据施灸时佩戴舒适度、支撑性等需求选择不同硬度的底座进行更换。应用3D打印技术节省了开模费用,方便进行测试和调整。④连接端口: 动力圈上有和动力片啮合的齿型结构,安装动力圈后进行温度控制时,动力圈由控制模块动力片带动旋转,使艾条固定圈上下移动。金属触点有线连接延伸至下方的温度传感器。

2.3 多穴位灸

多穴位灸治疗模块主要针对腰腹部多穴位的艾灸,模块总体采用拱桥设计(见图 5,剖面视图),使艾条悬于皮肤之上。①艾条固定、升降结构: 艾条采用铁丝网固定在艾条固定架上。艾灸时,控制模块根据温度控制动力圈进行0~180 °的旋转,改变艾条和皮肤之间的距离。②温度控制系统: 温度传感器布置位置与单穴位灸相同,固定装置与连杆间是固定连接的,连杆随动力连接一起转动,连杆与艾条固定装置之间呈活动连接,转动时艾条的方向始终保持竖直。③个性化定制部分: 艾条固定铁丝网可以在固定架上移动,可根据患者体型调整腹背部的施灸穴位。④连接端口: 动力圈有和控制模块动力片的统一齿型接口,安装部位有专门的卡槽和磁吸连接触点,用于控制模块的安装和数据的传输。

2.4 施灸部位切换

当在四肢或单个穴位施灸时,可选择单穴位灸治疗模块; 在腹背部大面积、多穴位施灸时,可选择多穴位灸治疗模块。将控制模块安装在不同治疗模块上即可完成施灸部位的切换,见图 6,图中单穴位灸和多穴位灸使用的是同一个控制模块。

2.5 控制软件

治疗模块根据不同的施灸部位与疗法进行设计,在应用通用的模块化接口时存在不同的限位与步进角度,故在完成模块切换时需在软件进行设置。在软件界面中,点击切换按钮即可完成单穴位灸与多穴位灸的参数更改,自动模式下可点击完成温度设置、开启或关闭自动模式,手动模式可点击完成升高或降低艾条。

2.6 温控测试

测试了2种艾灸盒的温度区间以及自动模式下控温能力,测试结果见表 1。温度区间测试分别保持艾条的最低和最高位置不变,测得温度40~60 ℃, 保证了艾灸盒施灸的安全性,治疗时间20~50 min, 可以保证施灸的疗效。自动模式测试了2种艾灸盒温度为45℃的自动模式以及单穴位灸50 ℃的自动模式,测试曲线见图 7。测试过程中,开启自动模式后,舵机随着温度变化(图 7中蓝线)自动对艾条的高度(图 7中黄线)进行调整。控制模块通过金属触点读取皮肤的温度,不需要调整艾条位置时,每0.5 s读取1次; 调整艾条位置后,经过20次测温后再判断是否需要再次调整。这种算法调温敏感, 0.5 s间隔可以满足艾灸时的测温需求,调整后的测温可以避免频繁调整艾条位置,保证温度的稳定。温度测试可以看出,温度的调节能够与艾条高度对应,监测温度低于设置温度时(蓝线低于预设值),舵机自动控制艾条高度降低(黄线下降),当温度逐渐升高至设定温度范围内,舵机停止工作,维持艾条高度不变(黄线水平); 当监测温度超过设定温度范围,舵机自动控制艾条高度上升(黄线上升)。当艾条即将燃烧殆尽,监测温度一直不能达到设定温度,舵机会控制艾条高度降低到最低部(图 7中Y轴为0的位置,但艾灸盒的设计保证在最低部时艾条也不会触碰到皮肤),并维持该位置,而整体温度会随着时间逐渐降低。

表 1 温控测试结果穴位灸 最低温度/℃ 最高温度/℃ 自动模式45℃ 自动模式50℃ 平均温度*/℃ 标准差* 占比**/% 平均温度*/℃ 标准差* 占比**/% 单穴位灸 42.9 61.1 45.70 0.465 62.59 49.96 0.992 56.20 多穴位灸 37.5 46.4 45.12 0.763 57.38 - - - 平均温度*和标准差*是在温度平稳的区间的平均温度及标准差; 占比**指在设定温度正负1 ℃区间温度的占比(如45 ℃的温度范围为44 ~46 ℃)。 经过测试,响应能力和温控能力满足了艾灸的使用需求,在模块切换后温度控制功能较为完整,进一步验证了模块化设计的可行性及温控系统的稳定性,为艾灸手法提供了基础。

3. 讨论

艾灸盒较为统一的外形与尺寸难以满足艾灸治疗中遵循中医“三因制宜”思想。模块化设计有助于人们应对多功能、个性化需求的挑战,例如在生物传感器与脑电领域都有为丰富功能而建立的模块化体系[19-21]。在面对大量的定制或复杂需求时,各领域都在积极提出模块化方案,以达到简化问题、提高设计生产效率的目的。

模块化艾灸盒的控制模块可Wi-Fi远程控制,自动、无级调温,较自动控温艾灸盒控制方便; 治疗模块可灵活切换施灸部位与功能,较木质艾灸盒使用场景灵活; 底座模块可个性化定制,如选择不同高度或材料的底座,较无个性化定制的艾灸盒治疗体验更佳。

控制施灸温度是通过调整艾条与皮肤间的距离实现的,这种控温方法较为直接,温度控制灵活。目前艾灸盒大多采用升降结构来实现温度的控制,但实际设计中升降结构对艾灸盒的形状与大小有要求,艾灸时存在一定限制。“控制”与“治疗”分体式的设计能够为个性化设计留有空间。

从整体温控效果看,本设计的温控系统具备2个优点: ①温度曲线调整较为灵敏,在开始施灸时及艾灸过程中,艾条位置能够逐步调整,升温过程中5 min即可达到设置温度,能够及时将温度调回设置范围; ②达到调控温度后控温平稳,艾条在小范围内升降,能够维持10~25 min的平稳温度。单穴位灸与多穴位灸是2种常用且体积两极化的典型艾灸盒,改进的温控系统在两种设备切换时仍然能够达到治疗温度。

治疗模块的个性化定制部分可根据患者情况更换模块。选择合适的模块进行治疗,将提升艾灸治疗的体验,有助于提高患者依从性。结合3D打印技术,在医院或家中即可加工个性化模块,且可选用不同材料进行打印,并选择合适的高度,进一步调整艾灸盒的可控温度,也可同时满足不用尺寸的要求,例如临床应用时不同尺寸的艾灸盒可根据患者体型进行设计; 家庭应用时,也可以根据儿童体型差异设计小号的治疗模块进行施灸。

本文提出了艾灸盒的模块化设计方案,定义了模块划分及各模块的功能。基于该方案设计了控制模块及相应端口,同时改进了艾灸盒的升降结构以适用模块化拆装的设计,并根据切换施灸部位功能设计了2种治疗模块。基于模块化设计,该艾灸盒不受传统艾条规格的限制,应用温度传感器实现自主感知温度、自动调节艾条位置的功能。面对多种使用场景,通过模块的拆装,一方面简化了艾灸盒功能切换、个性化定制等问题,另一方面是控制成本的一种方式。本文设计的模块化智能艾灸盒实现了现代科技与传统中医疗法的结合,具有较大的应用潜力,为艾灸盒甚至中医诊疗设备的设计提供了新的方法及思路。

-

-

[1] 孙国臣, 陈晓雷, 侯远征, 等. 基于简易虚拟现实和增强现实定位的内镜辅助下清除幕上自发性脑内血肿[J]. 中华神经外科杂志, 2017, 33(1): 15-18. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2017.01.005 [2] 库洪彬, 张颜礼, 高海晓, 等. 简化增强现实技术辅助定位引流术治疗幕上脑出血的临床研究[J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2021, 26(5): 214-217. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZWQX202105008.htm [3] 牛朝诗, 李冬雪. 神经导航在现代神经外科手术中的应用现状及展望[J]. 中华神经医学杂志, 2017, 16(12): 1189-1194. doi: 10.3760/cma.j.issn.1671-8925.2017.12.001 [4] 刘小印, 王传宝, 张超, 等. 三边测量法在脑出血穿刺引流术中的应用[J]. 实用临床医药杂志, 2019, 23(12): 8-11. doi: 10.7619/jcmp.201912003 [5] EGGER J, KAPUR T, FEDOROV A, et al. GBM volumetry using the 3D Slicer medical image computing platform[J]. Sci Rep, 2013, 3: 1364. doi: 10.1038/srep01364

[6] 魏志鹏, 兰彦平, 马毅哲, 等. 3D-Slicer软件定位技术在脑内血肿穿刺引流术中的临床应用[J]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2020, 6(4): 224-228. doi: 10.3877/cma.j.issn.2095-9141.2020.04.007 [7] 李唐, 余永佳. Mimics软件在高血压性脑出血穿刺引流术中的应用价值[J]. 中国临床神经外科杂志, 2018, 23(11): 755-756. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGLC201811021.htm [8] EFTEKHAR B. App-assisted external ventricular drain insertion[J]. J Neurosurg, 2016, 125(3): 754-758. doi: 10.3171/2015.6.JNS1588

[9] EFTEKHAR B. A smartphone app to assist scalp localization of superficial supratentorial lesions: technical note[J]. World Neurosurg, 2016, 85: 359-363. doi: 10.1016/j.wneu.2015.09.091

[10] 杨森源, 周晓斌, 赖润龙, 等. 3D-Slicer软件在颅内病变手术定位中的应用[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(10): 978-981. doi: 10.3969/j.issn.1005-6483.2020.10.024 [11] 赵健, 李晓辉, 谢国强. 3D-slicer软件在高血压脑出血微创穿刺引流术中应用[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2018, 44(5): 299-302. doi: 10.3969/j.issn.1002-0152.2018.05.009 [12] LIEW Y, BEVERIDGE E, DEMETRIADES A K, et al. 3D printing of patient-specific anatomy: a tool to improve patient consent and enhance imaging interpretation by trainees[J]. Br J Neurosurg, 2015, 29(5): 712-714. doi: 10.3109/02688697.2015.1026799

[13] 杜国然, 李泽福, 胡秀玉, 等. 3D打印技术在高血压性脑出血硬通道穿刺术中的应用[J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2017, 22(3): 137-138. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZWQX201703013.htm [14] 王奎重, 郝振强, 仇冠中, 等. 利用3D Slicer软件重建脑表面形态辅助寻找脑内较小病变[J]. 中华神经外科杂志, 2019, 35(1): 67-69. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2019.01.017 [15] 龚向阳. 磁共振脑表面三维重建技术及应用的研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2007. -

期刊类型引用(1)

1. 周定军,曾俊睿,陈娟,沈峰. 近5年中医适宜技术的智能化发展现状. 湖北中医杂志. 2024(11): 63-66 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载:

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号