2023年 第27卷 第5期

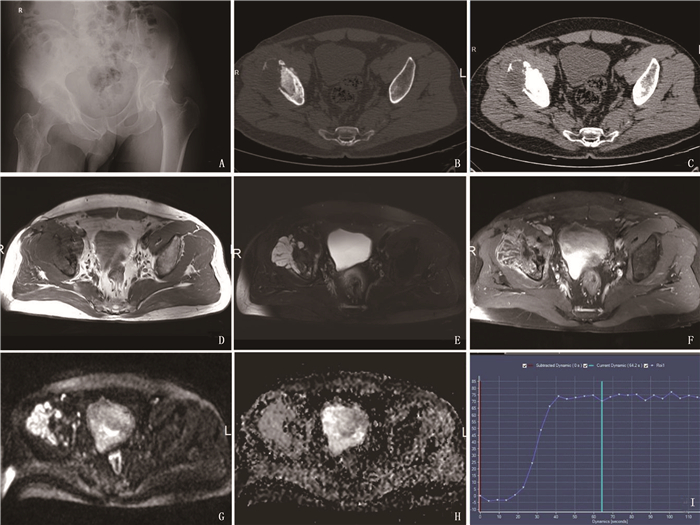

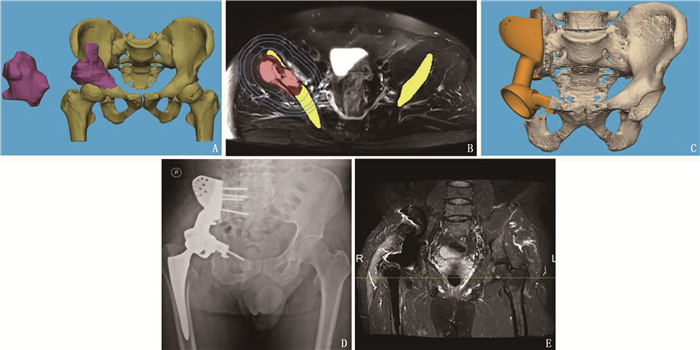

探讨弥散加权成像(DWI)在骨盆常见恶性骨肿瘤术前规划中的应用价值。

回顾性分析2014年12月—2021年10月收治的经病理证实的35例骨盆软骨肉瘤和骨肉瘤患者的临床、影像和病理学资料。13例骨肉瘤患者纳入骨肉瘤组, 22例软骨肉瘤患者纳入软骨肉瘤组。通过配准CT与对应DWI图像, 借助Medraw软件进行肿瘤边界勾画,形成骨盆肿瘤三维模型报告,辅助临床设计手术截骨距离方案。记录软骨肉瘤组和骨肉瘤组患者的磁共振成像(MRI)表观弥散系数(ADC)值、术后病理切缘结果及短期影像随访复发率情况。

35例患者中, 26例累及髂骨, 16例累及髋臼, 8例髂骨单独受累, 15例同时累及3个或以上部位。软骨肉瘤组的平均ADC值为(1.21±0.17), 高于骨肉瘤组的(0.97±0.21), 差异有统计学意义(P < 0.000 1)。所有病例肿瘤切除骨边缘均为阴性, 6个月内临床随访均无复发。

DWI对骨盆恶性骨肿瘤边界判断有一定帮助,基于DWI和ADC值的术前规划截骨范围有助于设计临床个性化手术方案。

探讨常规超声联合弹性超声在早期小乳癌腋窝淋巴结转移中的预测价值。

选取女性乳腺癌患者150例, 根据术后组织病理结果将患者分为腋窝淋巴结转移组44例和腋窝淋巴结非转移组106例。对乳腺肿块及腋窝淋巴结行常规超声检查,并对肿块行弹性超声检查。分析肿块、腋窝淋巴结超声图像及肿块弹性特征与腋窝淋巴结转移的相关性。

单因素分析显示,乳腺肿块弹性评分、组织病理学分级、腋窝淋巴结短径、皮质厚度、血供类型以及淋巴门消失情况与淋巴结转移具有相关性(P < 0.05)。多因素Logistic回归分析显示,肿块弹性评分(P=0.007)、淋巴结皮质厚度(P < 0.001)是早期小乳癌腋窝淋巴结转移的独立影响因素。

常规超声结合弹性超声对早期小乳癌腋窝淋巴结转移具有重要预测价值,有利于早诊、早治,改善患者预后。

探讨乳腺癌原发灶剪切波弹性成像(SWE)定量参数和常规超声特征对腋窝淋巴结转移(ALNM)的预测价值,并与腋窝超声相结合构建术前列线图模型。

选取术前行SWE和常规超声检查的乳腺癌患者295例。回顾性分析原发灶及腋窝淋巴结超声特征,筛选与ALNM相关的独立危险因素,在此基础上构建列线图模型并评估预测价值。

乳腺癌原发灶边缘不光整、Emax及超声诊断ALNM阳性是预测ALNM的独立危险因素。在此基础上构建的列线图模型的曲线下面积(AUC)为0.842(95%CI: 0.786~0.888), 预测效能均优于单一指标,差异有统计学意义(P < 0.05)。

乳腺癌原发灶SWE定量参数和常规超声特征可用于预测ALNM, 与腋窝超声相结合构建的列线图模型在预测ALNM方面具有良好的价值。

探讨二维超声和剪切波弹性成像(SWE)诊断乳腺癌相关淋巴水肿(BCRL)和评估康复治疗效果的价值。

基于临床评估结果, 将102例乳腺癌术后患者分为正常组、亚临床淋巴水肿组和临床淋巴水肿组。使用二维超声、SWE分别检测患者双上肢皮肤和皮下组织,获得相应厚度、硬度值。分析水肿组(亚临床淋巴水肿组和临床淋巴水肿组)患者皮肤、皮下组织的厚度和硬度与国际淋巴学会(ISL)分期的相关性; 比较3组患者患肢与对侧肢皮肤、皮下组织的厚度与硬度; 比较二维超声、SWE诊断亚临床淋巴水肿的效能; 比较周径测量法、二维超声和SWE评估治疗效果的价值。

亚临床淋巴水肿组中,患肢前臂皮肤厚度、硬度和前臂皮下组织硬度均大于对侧肢,差异有统计学意义(P < 0.05); 临床淋巴水肿组中,患肢前臂、上臂皮肤和皮下组织的厚度、硬度均大于对侧肢,差异有统计学意义(P < 0.05)。水肿组患者前臂皮肤厚度(r=0.443, P < 0.001)、前臂皮肤硬度(r=0.275, P=0.024)均与ISL分期呈显著正相关。受试者工作特征曲线显示,二维超声、SWE诊断亚临床BCRL的曲线下面积分别为0.808、0.934。治疗后,亚临床淋巴水肿组的二维超声、SWE评估结果与治疗前比较,差异均有统计学意义(P < 0.05),周径测量法评估结果与治疗前比较,差异无统计学意义(P=0.293)。

二维超声、SWE均具有较高的诊断BCRL和评估治疗效果的价值,且SWE相较于二维超声在BCRL的早期诊断中具有更优的诊断效能。

探讨动态增强磁共振成像(DCE-MRI)与扩散加权成像(DWI)组学联合对微小乳腺癌病灶(最大径 < 2 cm)的诊断价值。

选取经手术病理证实的110例患者的119个乳腺病灶(最大径 < 2 cm), 根据不同入组时间分为训练集(62例患者67个病灶)和测试集(48例患者52个病灶)。比较良恶性病灶各影像学参数; 基于术前DCE-MRI、DWI序列,以梯度提升决策树(GBDT)算法建立影像组学模型,预测测试集病灶良恶性; 绘制受试者工作特征(ROC)曲线,分析并比较GBDT模型与放射科医师基于3种方式评估的诊断效能。

良性病灶的速率常数(Kep)、容量转移常数(Ktrans)、最小表观扩散系数(ADCmin)、平均表观扩散系数(ADCmean)高于恶性病灶, 血管外细胞外间隙容积比(Ve)低于恶性病灶,差异有统计学意义(P < 0.05)。训练集病灶最大径、恶性病灶检出情况、良性病灶检出情况与测试集比较,差异无统计学意义(P>0.05)。ROC曲线显示, GBDT模型鉴别诊断最大径 < 2 cm乳腺癌的曲线下面积(AUC)为0.945, 与放射科医师基于DCE-MRI联合DWI诊断的AUC(0.923)比较,差异无统计学意义(P>0.05), 但大于放射科医师基于DCE-MRI、DWI单独诊断的AUC(0.845、0.851), 差异有统计学意义(P < 0.05); GBDT模型最佳截断点对应的敏感度、特异度、准确度分别为0.91、0.94、0.93, 放射科医师基于DCE-MRI联合DWI诊断则分别为0.94、0.81、0.86, 差异无统计学意义(P>0.05)。

基于DCE-MRI与DWI组学联合的GBDT模型对微小乳腺癌病灶具有较高的诊断价值,且与经验丰富的放射科医师基于DCE-MRI联合DWI评估的诊断效能相近。

探讨彩色多普勒超声检查、超声引导下细针穿刺细胞学检查(US-FNAC)联合BRAFV600E基因检测对微小甲状腺结节的诊断价值。

选取中高风险微小甲状腺结节患者103例为研究对象。患者行甲状腺影像报告和数据系统(TI-RADS)分级, 术前均行彩色多普勒超声检查、US-FNAC及丝氨酸/苏氨酸特异性激酶突变基因V600E(BRAFV600E)检测。术后根据病理结果计算并比较单独检测和三者联合检测的敏感性、特异性和准确性,分析诊断效能。

超声检查显示,不同性质结节的纵横比、结构、回声、钙化及边缘情况比较,差异均有统计学意义(P < 0.05)。良性结节和恶性结节垂直位、低回声、点状强回声或微钙化及边缘不规则生长的诊断结果比较,差异有统计学意义(P < 0.05)。103例研究对象中, US-FNAC检查诊断为Ⅴ、Ⅵ级的患者63例(共98个结节,其中67个恶性),占比61.2%; Ⅲ、Ⅳ级的患者26例(共32个结节,其中14个恶性),占比25.2%; Ⅱ级的12例(共12个结节,无恶性),占比11.7%; Ⅰ级的2例(共2个结节,其中1个恶性),占比1.9%。BRAFV600E基因检测有72例发生突变(共111个结节, 其中76个恶性),占比69.9%; 无突变患者31例(共33个结节,其中6个恶性),占比30.1%。超声检查、US-FNAC检查、BRAFV600E基因检测的敏感性、特异性和准确性分别为75.3%、62.5%、73.0%, 79.5%、68.8%、77.5%与93.2%、68.8%、88.8%; 三者联合诊断的敏感性、特异性和准确性均最高,分别为97.3%、75.0%、93.3%。联合诊断的敏感性、特异性和准确性高于单独检测,差异有统计学意义(P < 0.05)。

联合检测可提高对甲状腺乳头状微小癌的检出率,有助于微小结节精准的术前评估。

探讨磁共振弥散加权成像(MRI-DWI)联合血清糖类抗原125(CA125)对卵巢交界性肿瘤与上皮性卵巢癌的鉴别诊断价值。

回顾性分析106例可疑卵巢交界性肿瘤或上皮性卵巢癌患者的临床资料,患者均接受MRI-DWI检查并检测血清CA125水平。根据病理学检查结果,将患者分为卵巢交界性肿瘤组59例与上皮性卵巢癌组47例。观察并比较2组患者MRI-DWI表现和CA125水平,绘制受试者工作特征(ROC)曲线,分析MRI-DWI、CA125单独和联合应用对卵巢交界性肿瘤与上皮性卵巢癌的鉴别效能。

卵巢交界性肿瘤组弥散加权成像(DWI)高信号占比、DWI信号强度依次为54.24%、(142.58±16.71),分别高于上皮性卵巢癌组的34.04%、(126.35±12.20), 差异有统计学意义(P < 0.05)。卵巢交界性肿瘤组b值为150、500、800、1 000 s/mm2时的表观弥散系数(ADC)值依次为(2.05±0.39)、(1.85±0.35)、(1.75±0.42)、(1.61±0.32)×10-3 mm2/s, 分别高于上皮性卵巢癌组的(1.24±0.31)、(1.03±0.22)、(0.92±0.18)、(0.86±0.17)×10-3 mm2/s, 差异有统计学意义(P < 0.05); 卵巢交界性肿瘤组b值为800、1 000 s/mm2时的R值依次为(1.58±0.23)、(2.15±0.33), 分别高于上皮性卵巢癌组的(1.20±0.21)、(1.52±0.24), 差异有统计学意义(P < 0.05)。卵巢交界性肿瘤组CA125水平为(18.12±3.14) U/mL, 低于上皮性卵巢癌组的(81.50±12.43) U/mL, 差异有统计学意义(P < 0.05)。b值为150、500、800、1 000 s/mm2时的ADC值鉴别卵巢交界性肿瘤与上皮性卵巢癌的Cut-off值分别为1.71×10-3、1.42×10-3、1.31×10-3、1.15×10-3 mm2/s, b值为800、1 000 s/mm2时的R值鉴别的Cut-off值分别为1.42、1.71, CA125鉴别的Cut-off值为40.50 U/mL; MRI-DWI联合CA125鉴别卵巢交界性肿瘤与上皮性卵巢癌的灵敏度和曲线下面积(AUC)依次为100.00%和0.907, 分别高于、大于MRI-DWI、CA125单独鉴别。

相较于上皮性卵巢癌, 卵巢交界性肿瘤DWI高信号占比、信号强度、不同b值时ADC值、b值为800与1 000 s/mm2时R值、CA125水平均更高,而MRI-DWI联合CA125对两者具有理想的鉴别价值。

基于可视化软件分析乳腺癌患者共享决策的研究现状、热点及前沿。

检索Web of Science核心集数据库自建库至2023年1月乳腺癌患者共享决策领域的文章, 采用CiteSpace 5.7.R1软件进行计量学分析。

共检索到1 283篇文献,最终纳入759篇文献进行可视化分析。发文量呈波动上升趋势; 美国奠定了该研究领域的基础; 欧美等发达国家及其机构间合作紧密; 研究热点集中在乳腺癌共享决策不同女性群体、患者需求、不同决策阶段及干预技术开发等方面。

近年来乳腺癌患者共享决策问题持续受到关注,发达国家研究较多。建议中国临床科研人员拓宽合作领域,聚焦相关研究热点,促进中国乳腺癌患者共享决策研究的发展。

基于多维度指标构建预测乳腺癌术后复发的列线图模型。

回顾性选取2014年3月—2020年4月在本院接受手术治疗的313例单侧乳腺癌女性患者为研究对象, 采用随机数字表法按7∶3的比例将患者分为建模集219例和验证集94例。在建模集中,以术后随访复发情况将患者分为复发组与非复发组。采用单因素和多因素Logistic回归模型分析乳腺癌术后复发的危险因素。基于筛选结果采用R软件绘制列线图预测模型。采用受试者工作特征(ROC)曲线和拟合优度偏差性检验评价模型的表现。采用计算机模拟重复采样法(Bootstrap)验证并绘制校准图; 采用决策曲线评价模型的临床获益率。

建模集219例乳腺癌患者术后复发63例(28.77%)。肿瘤边缘不规则(OR=1.692, 95%CI: 1.154~3.794)、Shell功能和描迹法测量距病灶3 mm范围组织的最大弹性模量值(Shell3 Emax)高(OR=2.869, 95%CI: 1.795~5.392)、淋巴结转移(OR=2.071, 95%CI: 1.486~4.578)、D-二聚体高表达(OR=2.264, 95%CI: 1.574~5.307)、纤维蛋白原与白蛋白比值高(OR=3.089, 95%CI: 2.053~6.156)是乳腺癌患者术后复发的危险因素(P<0.05)。基于上述5个因素构建风险预测列线图模型,模型的ROC曲线的曲线下面积为0.872(95%CI: 0.829~0.917), 最佳截断值(阈概率)为0.32(32%), 对应的灵敏度、特异度分别为0.871、0.837; 拟合优度检验表明预测模型不存在过拟合现象(χ2=4.204, P=0.826); Bootstrap法自1 000次抽样验证发现校准曲线的平均绝对误差为0.019, 表明预测模型具有良好的一致性。列线图模型预测验证集的ROC曲线的曲线下面积为0.864, 灵敏度为0.862, 特异度为0.815; 校正曲线贴近于理想曲线。当决策曲线中的阈概率值设定为32%时,建模集与验证集人群的临床获益率分别为56%、62%。

基于乳腺癌患者的肿瘤边缘、Shell3 Emax值、淋巴结转移情况、血清D-二聚体、纤维蛋白原与白蛋白比值构建的列线图模型在预测术后复发风险中有一定的价值。

基于数据挖掘及网络药理学方法探讨宋爱莉教授治疗肉芽肿性小叶性乳腺炎(GLM)的用药规律及核心药对作用机制。

收集2021年6月—2022年6月山东省中医药大学附属医院宋爱莉教授门诊及住院诊治的GLM患者服用的中药处方。通过中医传承辅助平台挖掘相关用药规律,并利用网络药理学分析核心药对的作用机制。

共有248首中药处方纳入本研究,金银花-连翘药对为宋爱莉教授治疗本病的核心药对; 金银花-连翘药对的重要活性成分有槲皮素、木犀草素、汉黄芩素等; 金银花-连翘药对作用于GLM的关键靶点有肿瘤坏死因子(TNF)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-1β(IL-1β)、CXC趋化因子配体8(CXCL8)、趋化因子配体2(CCL2)等; 药对活性成分调控的主要信号通路有白细胞介素-17(IL-17)信号通路、Toll样受体信号通路、TNF信号通路等。

宋爱莉教授辨证多从阳证论治GLM, 以化痰散瘀、透脓解毒、益气养血为核心治法,金银花-连翘为核心药对,其可能通过调控IL-17信号通路、Toll样受体信号通路、TNF信号通路发挥治疗GLM的效果。

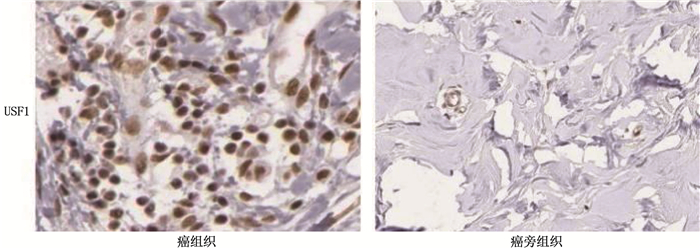

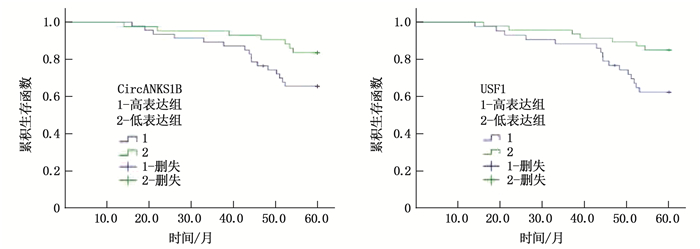

探讨乳腺癌组织中环状RNA ANKS1B(CircANKS1B)及上游转录因子1(USF1)的表达及其临床意义。

选取90例乳腺癌患者作为研究对象。采用免疫组织化学检测组织中USF1蛋白表达。采用荧光定量聚合酶链反应检测组织中CircANKS1B及USF1 mRNA的表达。分析癌组织中CircANKS1B与USF1 mRNA的相关性。分析CircANKS1B及USF1 mRNA表达与乳腺癌临床病理特征的关系。分析CircANKS1B及USF1 mRNA的表达与乳腺癌预后的关系。利用单因素及多因素COX比例风险模型分析乳腺癌预后的独立影响因素。

乳腺癌组织中USF1棕黄色阳性表达主要位于细胞核。乳腺癌组织中USF1蛋白表达阳性率为86.67%(78/90), 高于癌旁组织的15.56%(14/90), 差异有统计学意义(P<0.001)。乳腺癌组织中CircANKS1B与USF1 mRNA的相对表达量分别为(4.12±0.68)、(6.35±1.21), 高于癌旁组织的(1.23±0.46)、(1.57±0.59), 差异有统计学意义(P<0.001)。乳腺癌组织CircANKS1B与USF1 mRNA表达呈显著正相关(r=0.604, P<0.001)。CircANKS1B与USF1 mRNA表达在不同肿瘤分期、淋巴结转移及是否三阴性乳腺癌方面比较, 差异具有统计学意义(P<0.05)。CircANKS1B高表达患者中位生存时间为52.62个月(95%CI: 49.44~56.35), 短于CircANKS1B低表达患者的56.78个月(95%CI: 52.46~57.05), 差异有统计学意义(P=0.045)。USF1 mRNA低表达患者中位生存时间为52.53个月(95%CI: 48.83~56.23), 短于USF1 mRNA低表达患者的56.75个月(95%CI: 54.07~59.43), 差异有统计学意义(P=0.014)。CircANKS1B高表达、USF1 mRNA高表达、肿瘤分期Ⅲ期及合并淋巴结转移是乳腺癌预后的独立影响因素。

乳腺癌组织中CircANKS1B及USF1表达升高,二者与肿瘤TNM分期、淋巴结转移有关,可作为新的乳腺癌预后标志物。

探讨LncRNA XIST对乳腺癌细胞增殖、迁移、侵袭及凋亡的影响及机制。

选取正常乳腺上皮细胞MCF-10A及乳腺癌细胞系MCF-7、T47D和Bcap-37细胞,将不同物质转染至MCF-7、T47D细胞,设为空白组(无转染)、si-XIST组(转染si-XIST)、si-NC组(转染si-NC)、微小RNA-20a-5p(miR-20a-5p)组(转染miR-20a-5p mimics)及miR-NC组(转染miR-NC)。CCK-8检测细胞增殖能力; Transwell检测细胞侵袭能力; 划痕实验检测细胞迁移能力; TUNEL染色检测细胞凋亡。采用荧光素酶报告基因实验验证LncRNA XIST与miR-20a-5p及miR-20a-5p与高迁移率族蛋白A2(HMGA2)的靶向关系。采用实时荧光定量聚合酶链反应(qRT-PCR)检测LncRNA XIST、miR-20a-5p的表达水平。采用Western blot检测HMGA2的表达水平。

与MCF-10A细胞比较, MCF-7、T47D和Bcap-37细胞中LncRNA XIST表达水平升高, miR-20a-5p表达水平降低,差异有统计学意义(P<0.05)。下调LncRNA XIST或上调miR-20a-5p抑制乳腺癌细胞增殖、侵袭及迁移,促进细胞凋亡(P<0.05)。LncRNA XIST负性调控miR-20a-5p, miR-20a-5p负性调控HMGA2。

下调LncRNA XIST通过miR-20a-5p/HMGA2轴抑制乳腺癌细胞增殖、迁移和侵袭,促进细胞凋亡。

探讨外周血膜联蛋白A3(ANXA3)、缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)表达与结直肠癌铂类耐药的关系。

回顾性分析使用铂类药物化疗的122例结直肠癌患者的临床资料。化疗6个周期后进行耐药性评价,根据患者对铂类药物的敏感性分为耐药组(48例)和敏感组(74例)。比较2组患者的临床资料及外周血ANXA3、HIF-1α水平; 采用Logistic回归模型分析铂类耐药的影响因素; 绘制受试者工作特征(ROC)曲线分析外周血ANXA3、HIF-1α对铂类耐药的预测效能。

耐药组与敏感组的性别构成、年龄、TNM分期、组织学分级比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。耐药组的外周血ANXA3、HIF-1α水平高于敏感组,差异有统计学意义(P<0.05)。耐药组患者的中位无进展生存期(PFS)为20.5个月(95%CI: 16.744~30.254), 敏感组患者中位PFS为30.4个月(95%CI: 23.617~34.569)。耐药组的中位PFS短于敏感组,差异有统计学意义(P<0.05)。ROC曲线显示, ANXA3以2.03 mg/L为截断值时,预测铂类耐药的曲线下面积(AUC)为0.847; HIF-1α以189.57 pg/mL为截断值时,预测铂类耐药的AUC为0.722。ANXA3预测铂类耐药的AUC大于HIF-1α, 差异有统计学意义(Z=2.201, P<0.05)。ANXA3联合HIF-1α的AUC为0.915, 大于ANXA3、HIF-1α单用,差异有统计学意义(Z=2.150、3.021, P<0.05)。与ANXA3相比, ANXA3联合HIF-1α预测铂类耐药的灵敏度更高; 与HIF-1α相比, ANXA3联合HIF-1α预测铂类耐药的特异度更高。

外周血ANXA3、HIF-1α高表达与结直肠癌铂类耐药密切相关。ANXA3、HIF-1α联合检测对结直肠癌铂类耐药的预测效能较高。

探讨甲状腺癌组织中长链非编码RNA(LncRNA)X染色体失活特异转录物(XIST)、微小RNA-146-5p(miR-146-5p)的表达及其诊断价值。

选取甲状腺癌患者92例为研究对象,均行手术切除术,术中收集甲状腺癌组织和癌旁正常组织。分析LncRNA XIST、miR-146-5p水平与患者临床病理特征之间的关系。采用受试者工作特征(ROC)曲线评估LncRNA XIST、miR-146-5p单独及联合对甲状腺癌的诊断价值。

甲状腺癌组织中LncRNA XIST表达水平为(0.65±0.17), 低于癌旁组织的(1.02±0.18), miR-146-5p表达水平为(2.56±0.87), 高于癌旁组织的(1.07±0.25), 差异有统计学意义(P<0.05)。临床分期Ⅲ~Ⅳ期、发生颈部淋巴结转移的甲状腺癌患者肿瘤组织中LncRNA XIST表达水平低于临床分期Ⅰ~Ⅱ期、未发生颈部淋巴结转移的甲状腺癌患者, miR-146-5p表达水平高于临床分期Ⅰ~Ⅱ期、未发生颈部淋巴结转移的甲状腺癌患者,差异有统计学意义(P<0.05)。ROC曲线结果显示, LncRNA XIST、miR-146-5p二者联合诊断甲状腺癌的曲线下面积(AUC)大于LncRNA XIST、miR-146-5p单独诊断,差异有统计学意义(P<0.05)。

甲状腺癌组织中LncRNA XIST表达下调, miR-146-5p表达上调,二者与临床分期、颈部淋巴结转移有关,并对甲状腺癌有一定的诊断价值。

探讨微小RNA-150-5p(miR-150-5p)在鼻咽癌组织中的表达水平及其对癌细胞增殖和放疗敏感性的影响。

采用实时荧光定量聚合酶链反应(qRT-PCR)检测鼻咽癌组织和鼻咽癌细胞中miR-150-5p的表达水平。常规培养鼻咽癌细胞CNE2进行miR-150-5p mimic转染, 分为对照组(NC组)和miR-150-5p过表达组(miR-150-5p mimic组)。采用MTT实验检测各组CNE2细胞的增殖能力; 采用流式细胞仪检测各组CNE2细胞的凋亡情况; 采用Western blot检测各组细胞中磷酸化磷脂酰肌醇3-激酶(pPI3K)、磷酸化蛋白激酶B(pAKT)和磷酸化哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(pmTOR)的表达。

miR-150-5p在鼻咽癌组织中的表达水平为(0.74±0.39), 低于癌旁组织中的(1.44±0.54), 差异有统计学意义(t=8.140, P<0.001)。转染48 h后, miR-150-5p mimic组CNE2细胞中miR-150-5p的表达水平为(6.31±1.20), 高于NC组中的(1.00±0.08), 差异有统计学意义(t=7.647, P<0.001)。MTT实验结果显示, 在24、48、72 h时, miR-150-5p mimic组CNE2细胞增殖能力均低于NC组,差异有统计学意义(P<0.05)。经0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0 Gy放射线辐射后, miR-150-5p mimic组细胞增殖率低于NC组,差异有统计学意义(P<0.05)。采用2 Gy射线剂量照射CNE2细胞后,与NC组相比, miR-150-5p mimic组细胞凋亡率增加, CNE2细胞中pPI3K、pAKT和pmTOR蛋白表达均降低,差异有统计学意义(P<0.05)。

鼻咽癌细胞中miR-150-5p表达下调。过表达miR-150-5p抑制鼻咽癌细胞增殖,促进细胞凋亡,同时可有效增强鼻咽癌细胞的放疗敏感性; 其可能是通过调控PI3K/AKT/mTOR信号通路发挥作用, miR-150-5p可能是增强鼻咽癌放疗敏感性药物的作用靶点。

观察腹腔镜乙状结肠癌根治术中保留左结肠动脉(LCA)及直肠上动脉(SRA)对老年乙状结肠癌患者的效果。

收集320例接受腹腔镜乙状结肠癌根治术的老年患者病例资料,将129例保留LCA及SRA者纳入实验组, 191例未保留LCA及SRA者纳入对照组,比较2组患者术中及术后相关情况。

实验组均未行预防性回肠造瘘,对照组有9例行预防性回肠造瘘,差异有统计学意义(P<0.05); 实验组手术时间长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05); 2组在淋巴结清扫总数与第253组淋巴结清扫数量、术中出血量以及术后吻合口出血、吻合口漏发生率、肠鸣音恢复时间、术后排气时间、住院时间方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

老年乙状结肠癌患者行腹腔镜乙状结肠癌根治术中保留LCA及SRA, 可减少预防性回肠造瘘,且在技术上安全可行。

比较卡格列净(CGLZ)和大豆异黄酮(SIF)对1型糖尿病模型大鼠骨代谢的影响。

选取40只雄性SD大鼠, 随机分为对照组、模型组、SIF组、低剂量CGLZ组、高剂量CGLZ组,每组8只。模型组和治疗组均经腹腔注射链脲佐菌素进行造模。治疗组每天灌胃,持续12周。治疗过程中及结束后,检测各组大鼠体质量、进食量、饮水量、空腹血糖(FPG)、血清白蛋白(ALB)、血钙(SCa)、血磷(SP)、血肌酐(Scr)、25-羟基维生素D(25-OH-D3)、尿蛋白(Pro)、尿肌酐(Ucr)、尿蛋白与尿肌酐比值(UPCR)以及骨代谢相关指标[在体全身骨密度(TBMD)、区域骨密度(RBMD)、全身骨盐量(TBSC)、全身脂肪量(TBFM)和全身肌肉量(TBMM)]。RBMD检测区域包括头、上肢、大腿、躯干、肋骨、骨盆和脊柱。

造模成功12周后,模型组、SIF组、低剂量CGLZ组、高剂量CGLZ组饮水量、进食量增加,体质量下降; 低剂量CGLZ组、高剂量CGLZ组用药后体质量增加,高剂量CGLZ组较SIF组增加更显著。低剂量CGLZ组、高剂量CGLZ组治疗第4周后以及SIF组、低剂量CGLZ组、高剂量CGLZ组治疗第8、12周后大鼠FPG均下降,治疗效果为高剂量CGLZ组>低剂量CGLZ组>SIF组。治疗12周后,各治疗组大鼠的Pro、Ucr、UPCR均下降,差异有统计学意义(P < 0.01); SIF组、低剂量CGLZ组、高剂量CGLZ组ALB水平升高, Scr水平下降,差异有统计学意义(P < 0.01); 高剂量CGLZ组25-OH-D3水平降低,差异有统计学意义(P < 0.01)。治疗12周后,高剂量CGLZ组TBSC增加,而SIF组和低剂量CGLZ组均不能升高TBMD、TBSC、TBFM、TBMM; 高剂量CGLZ组大鼠大腿,低剂量CGLZ组和高剂量CGLZ组大鼠躯干、肋骨和脊柱,以及SIF组和高剂量CGLZ组大鼠骨盆均出现骨密度增加。

CGLZ和SIF均可降低链脲佐菌素诱导的1型糖尿病模型大鼠高血糖,且前者的效果更好。在改善全身骨盐量、全身骨密度以及各部位骨密度方面,高剂量CGLZ较低剂量的效果更佳,而SIF仅对骨盆的骨密度具有一定改善作用。

探讨转化生长因子-β(TGF-β)和镍纹样蛋白(Metrnl)与2型糖尿病(T2DM)大血管病变的相关性。

选取T2DM患者106例, 按颈动脉内中层厚度(CIMT)分为单纯T2DM组50例(CIMT≤1.0 mm)、T2DM合并大血管病变组56例(CIMT>1.0 mm), 并随机选取同期体检的健康受试者52例为健康对照组。比较3组外周血清中的TGF-β、Metrnl水平,分析各代谢指标与T2DM大血管病变的相关性。

T2DM合并大血管病变组TGF-β、Metrnl水平低于单纯T2DM组和健康对照组,差异有统计学意义(P < 0.05); 血清TGF-β与Metrnl水平呈正相关(P < 0.05); 收缩压、吸烟、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、HOMA-IR是T2DM大血管病变的危险因素, Mernl、TGF-β是T2DM大血管病变的保护因素(P < 0.05); 受试者工作特征(ROC)曲线分析结果显示, TGF-β和Metrnl预测的曲线下面积(AUC)分别为0.757、0.846, TGF-β联合Metrnl预测的AUC为0.901。

血清TGF-β和Metrnl水平降低与T2DM大血管病变的发生相关, TGF-β联合Metrnl检测对T2DM大血管病变的早期评估具有重要意义。

探讨神经营养素-3过表达诱导多能干细胞(iPSC-NT-3)对糖尿病性勃起功能障碍(DIED)大鼠的治疗作用。

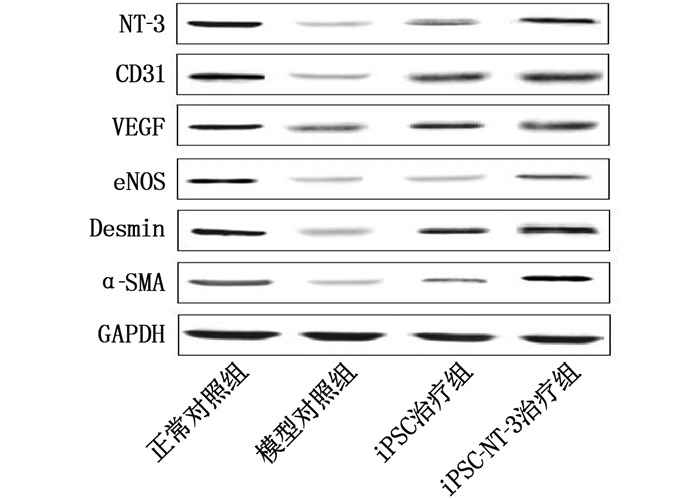

腹腔注射链脲佐菌素建立糖尿病模型大鼠,皮下注射阿扑吗啡对DIED模型进行验证。选择24只造模成功的DIED大鼠,随机分为模型对照组、诱导多能干细胞(iPSC)治疗组和iPSC-NT-3治疗组; 腹腔注射柠檬酸钠-柠檬酸缓冲液的8只SD大鼠作为正常对照组。各组大鼠腹腔注射戊巴比妥钠进行麻醉, iPSC治疗组和iPSC-NT-3治疗组分别将iPSC和iPSC-NT-3用微量注射针注射入大鼠阴茎海绵体内,正常对照组和模型对照组同法注射同体积的磷酸缓冲液。治疗后第4周,观察各组大鼠的一般情况,评估性功能和阴茎勃起功能。采用定量聚合酶链反应(q-PCR)和Western blot实验检测神经营养素-3(NT-3)、CD31、血管内皮生长因子(VEGF)、内皮型一氧化氮合酶(eNOS)、结蛋白(Desmin)、α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA)的mRNA和蛋白的表达。

治疗前和治疗后4周,模型对照组、iPSC治疗组和iPSC-NT-3治疗组大鼠体质量和血糖水平的组内、组间差异均无统计学意义(P>0.05)。在大鼠首次爬背时间比较中,模型对照组较正常对照组延长, iPSC治疗组、iPSC-NT-3治疗组较模型对照组缩短, iPSC-NT-3治疗组较iPSC治疗组缩短,差异均有统计学意义(P < 0.05); 在舔嗅次数、骑跨次数和插入次数的比较中,模型对照组均较正常对照组减少, iPSC治疗组、iPSC-NT-3治疗组较模型对照组增加, iPSC-NT-3治疗组较iPSC治疗组增加,差异均有统计学意义(P < 0.05)。在ICP和ICP/MAP的比较中,模型对照组较正常对照组降低, iPSC治疗组、iPSC-NT-3治疗组较模型对照组升高, iPSC-NT-3治疗组较iPSC治疗组升高,差异均有统计学意义(P < 0.05)。在大鼠阴茎海绵体NT-3、CD31、VEGF、eNOS、Desmin和α-SMA的mRNA表达水平比较中,模型对照组较正常对照组降低, iPSC治疗组、iPSC-NT-3治疗组较模型对照组升高, iPSC-NT-3治疗组较iPSC治疗组升高,差异均有统计学意义(P < 0.05)。在大鼠阴茎海绵体NT-3、CD31、VEGF、eNOS、Desmin、α-SMA蛋白水平比较中,模型对照组较正常对照组降低, iPSC治疗组、iPSC-NT-3治疗组较模型对照组升高, iPSC-NT-3治疗组较iPSC治疗组升高,差异有统计学意义(P < 0.05)。

iPSC-NT-3可通过促进海绵体组织eNOS、血管内皮及平滑肌的生成而改善DIED大鼠的性功能和勃起功能,是一种潜在的治疗DIED的方法。

探讨入院时血糖水平与脓毒症患者预后的相关性。

选取2016年4月—2021年10月在南通大学附属医院急诊科住院的290例脓毒症患者,根据入院时血糖水平分为正常血糖组(血糖值4.0~7.7 mmol/L)116例、轻度高血糖组(血糖值>7.7~11.0 mmol/L)95例、严重高血糖组(血糖值>11.0 mmol/L)79例,并排除了低血糖组。采用限制性立方样条曲线分析血糖水平与28 d死亡率的关系; 采用Logistic回归模型分析血糖等级与28 d死亡率的相关性; 根据既往是否存在高血压和糖尿病进行亚组分析。

290例患者中, 28 d内死亡70例(24.1%)。与存活组(n=220)比较,死亡组患者年龄更大、序贯器官衰竭评分(SOFA)和急性生理学与慢性健康状况评分系统(APACHE Ⅱ)评分更高,差异有统计学意义(P < 0.05)。正常血糖组、轻度高血糖组、严重高血糖组的基线特征资料比较显示,随着高血糖严重程度加剧,高血压和糖尿病的既往患病率更高,差异有统计学意义(P=0.01、P < 0.01), 凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(APTT)有缩短趋势,差异有统计学意义(P < 0.01); 3组28 d死亡率分别为18.1%、22.1%、35.4%, 差异有统计学意义(P=0.02)。随着血糖水平的增加,患者28 d死亡率的风险升高,二者呈线性关系(非线性检验P=0.856); 单因素Logistic回归分析发现,年龄增加、SOFA得分增高、APACHE Ⅱ得分增高、血糖升高程度与28 d死亡率相关(P < 0.05); 在多因素回归分析构建的模型1和模型2中,严重高血糖均与28 d死亡率独立相关[OR(95%CI)=2.48(1.25~4.95)、3.38(1.50~7.63)]; 对既往是否存在高血压和糖尿病进行亚组分析,未发现显著交互作用(P>0.05)。

脓毒症患者入院时严重高血糖与28 d死亡风险升高相关,应引起临床医生的重视。

探讨维生素D、铁蛋白(SF)在糖尿病周围神经病变(DPN)中的血清水平及与氧化应激反应的相关性。

将216例糖尿病患者纳入本研究,根据患者是否合并DPN分为对照组(n=171, 未并发DPN)和观察组(n=45, 并发DPN), 比较2组一般资料及血清水平,采用Pearson法和多元逐步回归分析探讨血清铁蛋白、维生素D与氧化应激反应的相关性。

观察组SF、丙二醛(MDA)水平为(575.65±38.42) ng/mL、(18.68±2.15) mmol/L, 分别高于对照组的(441.96±51.37) ng/mL、(12.63±3.32) mmol/L, 差异有统计学意义(P < 0.05); 观察组25-羟维生素D[25-(OH)D]、还原型谷胱甘肽(GSH)、超氧化物歧化酶(SOD)水平分别为(10.68±2.25) ng/mL、(104.13±22.15) mg/L、(70.63±11.45) mg/L, 分别低于对照组的(17.47±5.61) ng/mL、(197.58±43.19) mg/L和(114.39±25.87) mg/L, 差异有统计学意义(P < 0.05)。二分类Logistic回归分析显示, SF、25-(OH)D、GSH、SOD、MDA会对患者并发DPN造成一定影响。Pearson法分析显示, SF与GSH呈负相关,与MDA呈正相关(P < 0.05); 25-(OH)D与GSH、SOD均呈正相关(P < 0.05)。多元逐步回归分析显示, MDA对SF具有显著正向影响, GSH对SF产生负向影响(P < 0.05); GSH、SOD会对25-(OH)D产生显著正向影响(P < 0.05)。

维生素D、SF、氧化应激反应参与DPN发展过程,且氧化应激反应与SF、维生素D密切相关。

分析不同尿白蛋白排泄率(AER)水平的2型糖尿病(T2DM)患者微小RNA-34a(miR-34a)、缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)水平及意义。

选取90例T2DM患者纳入T2DM组, 另选取同期门诊体检的90名健康成年体检者纳入对照组。根据AER水平的不同,将T2DM组患者分为正常组、微量组和大量组,每组30例。采用双抗体夹心酶联免疫吸附法检测各组血清HIF-1α含量,并采用实时荧光定量聚合酶链反应法检测各组血清miR-34a表达水平。比较各组血糖、血清HIF-1α、血清miR-34a水平和AER水平,分析T2DM患者AER水平与血清miR-34a水平、血清HIF-1α水平的相关性,并分析miR-34a与HIF-1ɑ的关系。绘制受试者工作特征(ROC)曲线,计算曲线下面积(AUC), 评估HIF-1α、miR-34a对T2DM的预测价值。

正常组、微量组、大量组T2DM患者的AER、血清HIF-1α、血清miR-34a、血糖水平高于对照组健康体检者,且微量组水平高于正常组,大量组水平高于微量组,差异均有统计学意义(P < 0.05)。相关性分析结果显示, T2DM患者AER水平与血清HIF-1α水平、血清miR-34a水平均呈正相关(r=0.75、0.73, P < 0.05), 且血清HIF-1α水平与血清miR-34a水平呈正相关(r=0.55, P < 0.05)。ROC曲线显示, HIF-1α、miR-34a对T2DM有较高的预测价值, AUC分别为0.991、0.934。

T2DM患者尿白蛋白含量越高,病情越严重,且其血清HIF-1α水平与血清miR-34a水平呈正相关,提示miR-34a、HIF-1α是T2DM病情的影响因素,且对T2DM有较高的预测价值。

探讨糖尿病前期脑出血患者的临床特征及远期预后。

回顾性分析165例脑出血患者的资料, 依据血糖结果分为糖尿病前期组56例和糖代谢正常组109例, 比较2组基线资料及临床特征,依据改良Rankin量表(mRS)评估发病后1年的预后情况。

脑出血预后不良与年龄、血肿量、破入脑室、血肿扩大、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、并发感染、C反应蛋白(CRP)、空腹血糖(FBG)、糖化血红蛋白(HbA1c)等有关。与糖代谢正常组相比,糖尿病前期组除了入院后的HbA1c外,其他基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。脑出血后,糖尿病前期组更容易出现血肿量增大、NIHSS评分升高、破入脑室及并发感染状况。糖尿病前期组脑出血预后不良发生率为71.43%, 高于糖代谢正常组的32.11%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

糖尿病前期脑出血患者病情更重,预后更差,临床需关注糖尿病前期脑出血患者的临床表现。

探讨血浆生长停滞特异性蛋白6(GAS6)、血清C1q/肿瘤坏死因子相关蛋白4(CTRP4)水平与2型糖尿病(T2DM)患者颈动脉粥样硬化(CAS)的关联。

回顾性选取经超声检查确诊CAS的60例T2DM患者并纳入T2DM+CAS组,按照年龄(±2岁)、性别进行1∶1匹配后选取经超声检查确认无CAS的60例T2DM患者并纳入T2DM组。制订资料调查问卷收集患者的临床资料,采用酶联免疫吸附试验(ELISA)法检测患者血浆GAS6水平和血清CTRP4水平。采用Logistic回归分析评估T2DM患者发生CAS的危险因素; 绘制受试者工作特征(ROC)曲线并计算曲线下面积(AUC), 评估血浆GAS6水平、血清CTRP4水平对T2DM患者发生CAS的预测效能。

2组患者在年龄、体质量指数、腰围、是否吸烟、血压和相关生化指标水平方面比较,差异无统计学意义(P>0.05); T2DM+CAS组高血压病患病率高于T2DM组, GAS6、CTRP4水平低于T2DM组,差异有统计学意义(P < 0.05)。Logistic回归分析结果显示, GAS6、CTRP4水平每升高1 ng/mL, T2DM患者发生CAS的风险分别降低0.508倍(OR=0.508, 95%CI: 0.345~0.747, P=0.001)、0.883倍(OR=0.883, 95%CI: 0.819~0.952, P=0.001), 高血压病使T2DM患者发生CAS的风险增加3.051倍(OR=3.051, 95%CI: 1.438~6.473, P=0.004)。GAS6、CTRP4单独和联合预测T2DM患者发生CAS的最大约登指数分别为0.417、0.384和0.517, 对应的敏感度分别为85.0%、81.7%和81.7%, 特异度分别为58.3%、56.7%和70.0%。

T2DM患者血浆GAS6水平、血清CTRP4水平与CAS发生风险呈负相关,且血浆GAS6联合血清CTRP4对T2DM患者发生CAS的预测效能良好。

探讨2型糖尿病(T2DM)合并重症社区获得性肺炎(SCAP)患者死亡相关影响因素和病原学分布特点。

回顾性分析2020年1月—2021年12月郑州大学附属郑州市中心医院收治的202例T2DM合并SCAP患者的临床资料, 按临床结局分为存活组147例和死亡组55例。比较2组患者的临床资料; 采用单因素和多因素Logistic回归模型分析T2DM合并SCAP预后相关危险因素。

死亡组患者年龄、合并心力衰竭和慢性肾脏疾病比率、有创通气比率、发生血流感染比率、脓毒性休克和多器官功能衰竭的风险、高危肺炎严重程度(PSI)评分比率均高于存活组,差异有统计学意义(P < 0.05)。多因素Logistic回归分析显示,年龄、糖化血红蛋白(HbA1c)>8.0%、高危PSI评分、合并心力衰竭和慢性肾脏疾病、有创通气、血流感染以及脓毒性休克是T2DM合并SCAP患者死亡的独立危险因素(P < 0.05)。202例患者病原学检出结果显示,检出率位居前3位的病原体分别为鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯杆菌、念珠菌属; 责任病原体中位居前3位的细菌为肺炎克雷伯杆菌、肺炎链球菌、大肠埃希菌; 肺炎克雷伯杆菌肺炎患者院内死亡风险与血流感染、多叶病变合并空洞、脓毒性休克有相关性(P < 0.05); 院内死亡与合并混合感染有相关性(P < 0.05)。

临床医生应重视T2DM合并SCAP患者高龄、合并多种基础疾病、HbA1c>8.0%等因素。一旦出现血流感染、脓毒性休克、多叶段肺炎提示病情危重,有较高的病死率,需早期识别和干预。

探讨基于微信平台的同伴教育护理模式对糖尿病患者的血糖、生存质量及护理满意度的影响。

回顾性分析80例2型糖尿病患者的资料, 根据护理模式不同,将其分为同伴教育组(n=42)和传统护理组(n=38)。同伴教育组基于微信群同伴教育,采用多维度、全方位、一站式的预见性护理模式。传统护理组采用传统护理模式,比较2组患者出院后12个月时空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、患者生活质量以及护理满意度。

出院后12个月,同伴教育组空腹血糖、餐后2 h血糖、HbA1c水平均低于传统护理组,差异有统计学意义(P < 0.001); 同伴教育组中文版世界卫生组织生存质量测定量表(WHOQOL-BREF)评分高于传统护理组,差异有统计学意义(P < 0.001); 同伴教育组护理满意度为97.62%, 高于传统护理组的78.95%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

基于微信群同伴教育护理模式能够有效平稳血糖水平,提高患者长期自我管理能力,从而提高患者生存质量及护理满意度。

探讨妊娠糖尿病(GDM)患者孕中晚期社会支持水平与抑郁、焦虑及妊娠结局的关系。

采用纵向研究设计方法, 通过社会支持评定量表(SSRS)、抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)等工具对2020年7月—2022年3月于扬州市妇幼保健院定期产检的孕中晚期GDM患者进行调查,并随访统计其妊娠结局。

211例GDM患者孕中晚期社会支持总分为(38.39±6.17)分,处于中等水平; 102例患者发生不良妊娠结局。线性回归分析显示,孕妇的工作情况显著影响社会支持总分(P < 0.05), 家庭居住地、孕期家庭经济支持情况影响客观支持评分(P < 0.05), 产次影响主观支持评分(P < 0.05), 工作情况、丈夫学历、孕期家庭经济支持影响对支持的利用度评分(P < 0.05)。相关性分析结果显示,客观支持、对支持的利用度、总社会支持与产后出血呈负相关(r=-0.194、-0.240、-0.203, P < 0.05); SDS评分与分娩出巨大儿呈正相关(r=0.258, P < 0.05)。二元Logistic回归分析显示,对支持的利用度是产后出血的保护因素(OR=0.440, 95%CI: 0.264~0.734, P=0.002), 抑郁(OR=2.118, 95%CI: 1.088~4.125, P=0.027)、孕前体质量指数(OR=1.223, 95%CI: 1.096~1.364, P < 0.001)是GDM患者分娩巨大儿的危险因素,丈夫学历是GDM患者分娩巨大儿的保护因素(OR=0.268, 95%CI: 0.120~0.595, P=0.001)。

GDM患者孕中晚期社会支持水平与抑郁、焦虑情绪密切相关,提升孕中晚期社会支持水平是改善GDM患者妊娠结局的潜在干预策略。

淋巴结转移(LNM)会影响结直肠癌(CRC)患者治疗方式的选择及预后, 而如何更准确地预测淋巴结状态是CRC领域的一大难题。列线图作为一种可视化预测模型,近年来已被广泛应用于结直肠癌淋巴结转移(CRC-LNM)预测领域。基于临床特征、影像组学、基因组学或转录组学的列线图术前识别LNM的能力均显著优于传统临床TNM分期,可为医护人员更准确地识别LNM高危人群并制订个性化治疗策略提供依据。非侵入性的血液检测能实现术前无创、便捷、廉价地获取肿瘤循环生物标志物,而将这些标志物整合进列线图用于LNM预测具有极好的研究前景。此外,联合临床、影像及循环标志物的交叉学科研究有助于进一步提升列线图的预测性能,值得进一步探究。

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号