2021年 第25卷 第16期

2021, 25(16): 1-8.

DOI: 10.7619/jcmp.20212902

摘要:

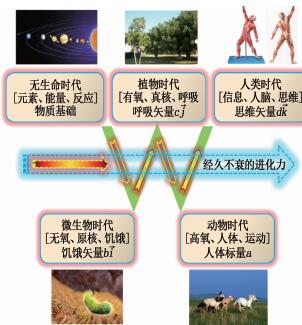

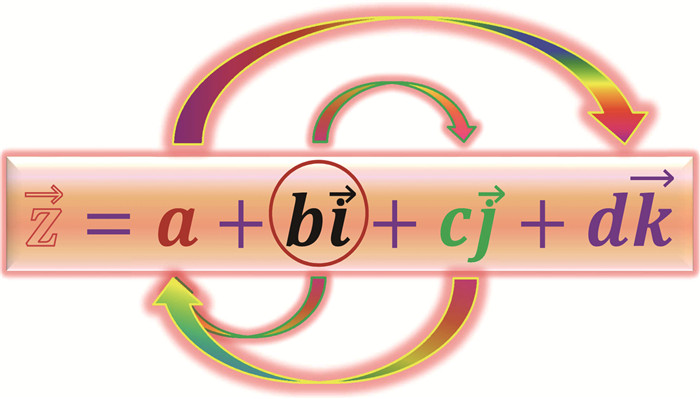

本文在上一篇论文提出人体结构与功能的四元数矢量模$\overrightarrow z = a + b\overrightarrow i + c\overrightarrow j + d\overrightarrow k $的基础上,从结构角度确定对应关系为$\overrightarrow z $(人的矢量)=a(人体标量)+$b\overrightarrow i $(菌群矢量)+$c\overrightarrow j $(线粒体矢量)+$d\overrightarrow k $(人脑矢量),从功能角度确定对应关系为$\overrightarrow z $(整体的人)=a(人体主动)+$b\overrightarrow i $(菌脑主吃)+$c\overrightarrow j $(粒脑主吸)+$d\overrightarrow k $(人脑主思),由此获得对人体结构与功能的新认识,即将“人”视为由1个标量和3个矢量组成的联合体,从而体现出自然界在“人类起源”过程中“先造菌、再造线粒体、后造人”的逻辑。据此可以合理解释“慢病源于肠道”“饥饿源于菌群”“吃五谷、得百病”等观点与问题,并可将慢病起源从以往关注的“人类基因致病论”推进发展为“肠道菌群基因致病在先、人类基因致病在后”的新认识,从而为慢病防控与健康管理提供新思路。该模型也支持了人与共生微生物之间具有“和合”思想而非“对抗”理念的传统认识,为正确理解“人与自然”以及“身心健康”提供了参考依据。

本文在上一篇论文提出人体结构与功能的四元数矢量模$\overrightarrow z = a + b\overrightarrow i + c\overrightarrow j + d\overrightarrow k $的基础上,从结构角度确定对应关系为$\overrightarrow z $(人的矢量)=a(人体标量)+$b\overrightarrow i $(菌群矢量)+$c\overrightarrow j $(线粒体矢量)+$d\overrightarrow k $(人脑矢量),从功能角度确定对应关系为$\overrightarrow z $(整体的人)=a(人体主动)+$b\overrightarrow i $(菌脑主吃)+$c\overrightarrow j $(粒脑主吸)+$d\overrightarrow k $(人脑主思),由此获得对人体结构与功能的新认识,即将“人”视为由1个标量和3个矢量组成的联合体,从而体现出自然界在“人类起源”过程中“先造菌、再造线粒体、后造人”的逻辑。据此可以合理解释“慢病源于肠道”“饥饿源于菌群”“吃五谷、得百病”等观点与问题,并可将慢病起源从以往关注的“人类基因致病论”推进发展为“肠道菌群基因致病在先、人类基因致病在后”的新认识,从而为慢病防控与健康管理提供新思路。该模型也支持了人与共生微生物之间具有“和合”思想而非“对抗”理念的传统认识,为正确理解“人与自然”以及“身心健康”提供了参考依据。

2021, 25(16): 9-12.

DOI: 10.7619/jcmp.20211259

摘要:

目的 探讨软叶针葵花粉和鱼尾葵花粉致敏患者的嗜碱性粒细胞活化情况。

方法 选取83例软叶针葵花粉和鱼尾葵花粉致敏患者纳入观察组,另选取同时期83例健康体检者纳入对照组。比较2组嗜碱性粒细胞活化指标(CD63、CD203c及CD45)荧光强度,并比较观察组内不同过敏原类型、过敏原种数及UniCAP分级者的检测结果,采用Spearman秩相关分析探讨嗜碱性粒细胞活化指标荧光强度与UniCAP分级的关系。

结果 观察组的嗜碱性粒细胞CD63、CD203c及CD45的荧光强度为(32.26±2.23)、(50.31±5.61)及(36.36±5.03), 分别高于对照组的(6.15±1.20)、(18.28±2.63)及(7.02±1.36), 差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组内不同过敏原类型及不同过敏原种数患者的检测结果比较,差异无统计学意义(P>0.05); UniCAP分级5~6级者的嗜碱性粒细胞CD63、CD203c、CD45的荧光强度为(38.16±3.15)、(66.73±6.96)、(50.86±6.59),分别高于UniCAP分级3~4级者的(29.37±2.31)、(51.13±5.78)、(39.10±5.13)和UniCAP分级1~2级者的(18.68±1.76)、(29.36±3.79)、(22.32±1.93), 且UniCAP分级3~4级者高于UniCAP分级1~2级者,差异均有统计学意义(P < 0.05); Spearman秩相关分析显示,嗜碱性粒细胞活化指标CD63、CD203c、CD45均与UniCAP分级呈正相关(P < 0.05)。

结论 软叶针葵花粉和鱼尾葵花粉致敏患者嗜碱性粒细胞活化情况突出,且活化指标CD63、CD203c、CD45表达程度与UniCAP分级密切相关,具有较高的检测价值。

2021, 25(16): 13-17, 21.

DOI: 10.7619/jcmp.20212536

摘要:

目的 探讨变应性鼻炎(AR)患儿外周血miRNA-21表达水平及其临床意义。

方法 选取108例AR患儿纳入AR组,选取45例健康儿童纳入对照组。AR组患儿采用丙酸氟替卡松鼻喷剂联合孟鲁司特钠咀嚼片治疗4周,比较AR组患儿治疗前后miRNA-21、嗜酸性粒细胞(EOS)计数、嗜酸性粒细胞阳离子蛋白(ECP)、总IgE(TIgE)水平与对照组的差异。采用Pearson相关分析探讨AR患儿治疗前后miRNA-21、EOS计数、ECP、TIgE与视觉模拟评分法(VAS)评分的相关性; 采用受试者工作特征(ROC)曲线分析miRNA-21、EOS计数、ECP和TIgE对AR患儿治疗后显效的评估效能。

结果 治疗4周后, AR组显效84例(占77.78%); AR组患儿治疗前miRNA-21、ECP、TIgE及外周血EOS计数水平高于治疗后及对照组, AR组患儿治疗后miRNA-21表达水平高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, AR组VAS评分低于治疗前,差异有统计学意义(P < 0.05)。AR组患儿治疗前miRNA-21、EOS计数、ECP与VAS评分呈显著正相关(r=0.568、0.433、0.352); AR组患儿治疗后miRNA-21、EOS计数和ECP与VAS评分均无相关性。miRNA-21、ECP、EOS计数、TIgE评估AR患儿治疗后显效的曲线下面积(AUC)分别为0.913、0.859、0.694、0.688, 其中miRNA-21的AUC大于ECP、EOS计数、TIgE, ECP的AUC大于EOS计数、TIgE, 差异有统计学意义(P < 0.05), 而EOS计数、TIgE的AUC相比,差异无统计学意义(P>0.05)。miRNA-21联合ECP评估AR患儿治疗后显效的AUC为0.984(95%CI为0.863~0.995, P < 0.05), 诊断灵敏度为94.75%时,特异度可达90.52%。

结论 AR患儿血清miRNA-21表达水平显著升高,能一定程度反映AR患儿病情的严重程度,单独应用miRNA-21或联合应用ECP与miRNA-21可较好地预测AR患儿的临床疗效。

2021, 25(16): 18-21.

DOI: 10.7619/jcmp.20212162

摘要:

目的 探讨结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT. TB)对老年肺结核的诊断价值。

方法 随机选取老年非结核患者(≥60岁)70例、老年肺结核患者(≥60岁)70例、中青年肺结核患者(21~59岁)70例分别纳入老年非结核组、老年肺结核组、中青年肺结核组,比较3组患者T-SPOT. TB、结核菌素(PPD)试验、血清结核抗体(TB-Ab)检测的阳性率。

结果 老年肺结核组、中青年肺结核组的T-SPOT. TB阳性率均高于老年非结核组,差异有统计学意义(P < 0.05); 老年肺结核组的T-SPOT. TB阳性率与中青年肺结核组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。老年肺结核组的PPD阳性率低于中青年肺结核组,差异有统计学意义(P < 0.05); 老年肺结核组、中青年肺结核组的TB-Ab阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。老年肺结核组中, T-SPOT. TB的阳性率高于PPD试验、TB-Ab检测,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 T-SPOT. TB在老年肺结核的诊断中作用显著,阳性率较高。

2021, 25(16): 22-26.

DOI: 10.7619/jcmp.20212187

摘要:

目的 探讨1例瓦登伯格综合征(WS)家系遗传性致病因素,以期通过遗传咨询而实现WS型耳聋的一级预防。

方法 纳入三代5名家系成员(汉族)为研究对象,详细询问病史,采集外周静脉血并抽提DNA, 采用Sanger测序对3大常见耳聋基因和瓦登伯格综合征候选基因进行全序列筛查。

结果 MITF基因截短突变c.C763T(p.R255X)在该家系内呈现基因型-表型共分离。

结论 截短突变c.C763T导致第255位精氨酸密码子突变为终止密码子,蛋白质合成提前终止,很可能为该家系的遗传性致病因素。MITF蛋白正常功能丧失所致的单倍体剂量不足很可能为该突变的致病机制。遗传咨询、婚育指导和产前诊断技术的应用,可避免由该突变导致的后代耳聋。

2021, 25(16): 27-30, 35.

DOI: 10.7619/jcmp.20211987

摘要:

目的 探讨心绞痛与急性心肌梗死患者膳食结构差异,分析饮食模式对于急性心肌梗死的影响。

方法 选取首都医科大学宣武医院心脏科住院的72例冠心病(CAD)患者,按是否存在心肌损伤分为心绞痛组39例和心肌梗死组33例。对2组进行膳食结构调查; 对2组进行替代健康饮食指数-2010(AHEI-2010)评分并分层比较; 分析急性心肌梗死的膳食结构方面危险因素。

结果 经AHEI-2010评分分层后, 2组患者膳食结构构成比比较,差异有统计学意义(P < 0.05)。心肌梗死组不良膳食结构的患者占比高于心绞痛组,差异有统计学意义(P < 0.05); 心肌梗死组较差膳食结构的患者占比高于心绞痛组,差异有统计学意义(P < 0.05)。钠摄入过多是心肌梗死发病的危险因素(P=0.008, OR=1.416, 95%CI为1.096~1.831)。

结论 根据AHEI-2010评分的膳食结构分层,可评价CAD患者急性心肌梗死的发生风险,合理改善膳食结构,预防急性心肌梗死事件的发生。

2021, 25(16): 31-35.

DOI: 10.7619/jcmp.20210970

摘要:

目的 分析白癜风患者外周血辅助性T细胞17(Th17)与调节性T细胞(Treg)的平衡与临床特征的关系。

方法 选取白癜风患者109例,其中进展期患者56例,稳定期患者53例,另选取同期本院健康体检者59例为对照组。采用流式细胞术检测3组受试者外周血Th17、Treg细胞数量; 采用酶联免疫吸附法(ELISA)检测3组受试者白介素-17(IL-17)、叉头盒蛋白P3(Foxp3)水平; 采用Pearson法分析白癜风患者Th17、Treg细胞及IL-17、Foxp3的关系。

结果 对照组、稳定期组、进展期组Th17细胞含量、Th17/Treg、IL-17水平逐渐升高, Treg细胞含量、Foxp3水平逐渐降低,差异有统计学意义(P < 0.05)。随着白癜风皮损面积的增加, Th17细胞含量、Th17/Treg、IL-17水平逐渐升高, Treg细胞含量、Foxp3水平逐渐降低,差异有统计学意义(P < 0.05)。白癜风患者Th17细胞与Treg细胞、IL-17与Foxp3均呈显著负相关(r=-0.449、-0.497, P < 0.05)。

结论 Th17/Treg细胞平衡可能与白癜风的发生及临床特征有关。

2021, 25(16): 36-39.

DOI: 10.7619/jcmp.20211632

摘要:

目的 比较异甘草酸镁与复方甘草酸苷治疗非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的疗效和安全性。

方法 将60例NAFLD患者随机分为对照组和观察组,每组30例。对照组患者接受复方甘草酸苷治疗,观察组患者接受异甘草酸镁治疗,比较2组患者的肝功能指标、血脂指标、镁离子水平、临床症状改善情况、疗效、不良反应发生情况。

结果 观察组总有效率为96.67%, 高于对照组的80.00%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组治疗后谷氨酸-丙酮酸转氨酶、天门冬氨酸转氨酶、总胆固醇及甘油三酯水平低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。2组均未发生严重不良反应。

结论 异甘草酸镁能显著改善NAFLD患者的肝功能及血脂指标,且安全性良好。

2021, 25(16): 40-44.

DOI: 10.7619/jcmp.20211602

摘要:

目的 探讨电针预处理联合全身麻醉对胃癌根治术患者术后应激反应、肠黏膜功能及炎性因子水平的影响。

方法 将96例行胃癌根治术的患者随机分为观察组和对照组,每组48例。2组患者均行全凭静脉麻醉,观察组增加电针刺激内麻点和足三里。记录2组针刺前(T0)和术后2、12、24、48 h(T1、T2、T3、T4)时视觉模拟评分法(VAS)评分、心率、平均动脉压(MAP)、皮质醇(Cor)、去甲肾上腺素(NE)、促肾上腺皮质醇激素(ACTH)、C反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、脂多糖(LPS)、二胺氧化酶(DAO)、D-乳酸水平。

结果 观察组不良反应总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。T0时, 2组VAS评分、心率、MAP、Cor、NE、ACTH、CRP、IL-6、TNF-α、LPS、DAO及D-乳酸水平比较,差异无统计学意义(P > 0.05); 相较于T0时, 2组T1~T4时上述各指标水平均上升,且观察组T1~T4时上述各指标水平低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 电针预处理联合全身麻醉可显著改善胃癌根治术患者术后应激反应及炎性反应,并可调节肠黏膜功能。

2021, 25(16): 45-48, 53.

DOI: 10.7619/jcmp.20211991

摘要:

目的 探讨近年来山西省儿童医院小儿感染性腹泻细菌谱及耐药性的变化。

方法 回顾性分析2014—2019年山西省儿童医院感染性腹泻住院患儿粪便培养阳性病例细菌谱及耐药性变化。

结果 2014—2016年分离最多的是肺炎克雷伯杆菌; 主要细菌感染无性别、发病季节显著差异,感染以0~1岁患儿为主。2017—2019年分离最多的是非伤寒沙门氏菌,细菌感染患儿性别比较,差异无统计学意义(P > 0.05); 肺炎克雷伯杆菌以冬季分离率最高,非伤寒沙门氏菌、大肠埃希菌以夏秋季分离率最高; > 1岁的患儿的非伤寒沙门氏菌的阳性率更高,肺炎克雷伯杆菌、金黄色葡萄球菌以0~1岁阳性率更高。2017—2019年较2014—2016年,非伤寒沙门氏菌对氨苄西林、头孢他啶、头孢噻肟耐药性增加,差异有统计学意义(P < 0.05); 2017—2019年较2014—2016年,致泻性大肠埃希菌对头孢曲松耐药性增加,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 近年来,山西省儿童医院收治感染性腹泻患儿主要致病菌为非伤寒沙门氏菌,患儿发病年龄多集中在0~1岁,发病季节多集中在夏秋季,多数细菌对三代头孢类抗生素耐药率增加。

2021, 25(16): 49-53.

DOI: 10.7619/jcmp.20211353

摘要:

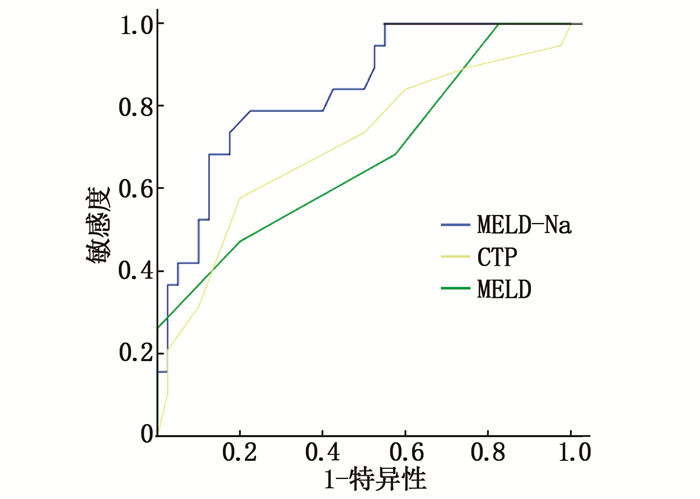

目的 探讨肝硬化伴食管胃底静脉曲张出血的影响因素,评估终末期肝病血清钠模型(MELD-Na)、终末期肝病模型(MELD)、Child-Turcotte-Pugh评分(CTP评分)对再出血的预测价值。

方法 将196例肝硬化伴食管胃底静脉曲张患者分为出血组和非出血组,对其临床指标进行单因素及多因素分析。对出血组患者进行随访,评估3种模型对内镜治疗后半年和1年内再出血的预测价值。

结果 单因素分析发现,出血组与未出血组的MELD-Na评分、MELD评分、CTP评分、肝性脑病、曲张静脉血管有红色征、血红蛋白、总胆红素、肌酐、血清钠、年龄比较,差异有统计学意义(P < 0.05)。多因素Logistic回归分析显示,红色征、总胆红素、合并肝性脑病、MELD评分、CTP评分是食管胃底静脉曲张患者上消化道出血的独立影响因素。受试者工作特征(ROC)曲线分析结果显示, MELD-Na、MELD评分预测半年内再出血的价值高于CTP评分,差异有统计学意义(Z=2.162、3.368,P=0.015、0.001); MELD-Na评分预测1年内再出血的价值高于CTP评分,差异有统计学意义(Z=2.407, P=0.008)。

结论 CTP评分、MELD评分、胃镜下出现红色征、血红蛋白、总胆红素、肌酐、血清钠、年龄是肝硬化伴食管胃底静脉曲张出血的危险因素,而胃镜下发现红色征、MELD评分、CTP评分、肝性脑病、总胆红素是肝硬化上消化道出血的独立危险因素。3种评分系统中, MELD-Na评分对半年内或1年内再出血的预测价值最高。

2021, 25(16): 54-56, 60.

DOI: 10.7619/jcmp.20212138

摘要:

目的 探讨新型光纤胆道镜(SFCS)引导下经皮肝穿刺胆道镜取石术(PTCSL)治疗肝内胆管结石的效果。

方法 选取行PTCSL的患者129例,其中行常规PTCSL患者57例,行SFCS引导下PTCSL患者72例。根据治疗方法的不同将患者分为SFCS组(n=72)和常规组(n=57)。采用倾向评分匹配法对2组患者的基线指标进行平衡,匹配后2组分别有51例患者。比较2组患者手术时间、出血量、术后肠鸣音恢复时间、排便时间、术后住院时间及结石复发率。

结果 SFCS组术中出血量少于常规组,手术时间、术后住院时间、术后肠鸣音恢复时间以及排便时间均短于常规组,差异有统计学意义(P < 0.05)。SFCS组术后复发率低于常规组。

结论 新型SFCS具有视野清晰、镜身纤细、镜头灵活、操作方便、可联合冷激光碎石设备等优点, SFCS引导下PTCSL应用于肝内胆管结石患者的治疗安全有效。

2021, 25(16): 57-60.

DOI: 10.7619/jcmp.20211307

摘要:

目的 观察经皮穴位电刺激(TEAS)对胃肠外科手术患者术后镇痛及胃肠功能恢复的影响。

方法 将择期行胃肠手术的60例患者随机分为对照组和TEAS组,每组30例。2组均采用静吸复合全身麻醉,对照组仅给予基础治疗, TEAS组在基础治疗基础上术后4、24h给予经皮穴位电刺激30 min。记录患者术后疼痛视觉模拟评分法(VAS)评分、肠鸣音评分、排气和排便时间、术后追加镇痛药用量、不良反应情况以及舒适度量表(BCS)评分。

结果 TEAS组术后第1~2天疼痛评分低于对照组,术后首次排气时间短于对照组,舒适度量表(BCS)评分高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。2组术后1~2d肠鸣音评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。TEAS组患者术后不良反应发生率低于对照组,术后追加的镇痛药用量少于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 TEAS可增强术后镇痛效果,促进胃肠功能恢复,提高患者舒适度且不良反应少,有利于患者术后康复。

2021, 25(16): 61-64, 69.

DOI: 10.7619/jcmp.20211691

摘要:

目的 观察二甲双胍不同联合用药方案对2型糖尿病患者胰岛功能及生活质量的影响。

方法 随机选取老年2型糖尿病患者122例作为研究对象,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组61例。对照组采用二甲双胍联合格列美脲治疗,观察组采用二甲双胍联合达格列净治疗。比较2组患者治疗前后血糖指标[空腹血糖(FBG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血红蛋白(HbAlc)]、空腹胰岛素(FINS)、胰岛功能指标[胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)、胰岛β细胞功能指数(HOMA-β)、胰岛素敏感指数(ISI)]、血脂指标[总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)]水平和生活质量评分[心理相关生存质量(MCS)评分、生理相关生存质量(PCS)评分]。

结果 治疗前, 2组患者血糖指标、胰岛功能指标、血脂指标水平以及生活质量评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05); 治疗后, 2组患者FBG、2 hPG、HbAlc、FINS、TC、TG、LDL-C水平和HOMA-IR低于治疗前, HDL-C水平、HOMA-β、ISI和MCS评分、PCS评分高于治疗前,差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗后,观察组FBG、2 hPG、HbAlc、FINS、TC、TG、LDL-C水平和HOMA-IR低于对照组, HDL-C水平、HOMA-β、ISI和MCS评分、PCS评分高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 二甲双胍联合格列美脲或达格列净均能有效控制患者血糖水平,并改善患者血脂水平、胰岛功能。与二甲双胍联合格列美脲比较,二甲双胍联合达格列净的治疗效果更优,安全系数高,血糖控制效果更好,在调节血脂水平的同时还能避免低血糖发生,可显著提高患者的生活质量。

2021, 25(16): 65-69.

DOI: 10.7619/jcmp.20211761

摘要:

目的 观察雷公藤多甙联合前列地尔治疗糖尿病肾病(DN)患者的疗效。

方法 将115例DN患者分为3组。3组患者均接受常规治疗,对照A组(n=36)加用前列地尔,对照B组(n=38)加用雷公藤多甙,联合组(n=41)加用雷公藤多甙及前列地尔。治疗3个月后,比较3组临床疗效、肾功能指标[24 h尿蛋白定量、尿白蛋白排泄率(UAER)与肌酐清除率(Ccr)]、免疫失衡状况[调节性T细胞(Treg)、辅助性T细胞17(Th17)细胞比率, Th17与Treg比值(Th17/Treg)]、炎性介质[高迁移率族蛋白B1(HMGB1)、细胞黏附分子-1(ICAM-1)、转化生长因子-β1(TGF-β1)]和不良反应。

结果 治疗3个月后,联合组UAER、24 h尿蛋白定量、Th17细胞比率、Th17/Treg以及血清ICAM-1、TGF-β1、HMGB1含量低于对照A组、B组, Ccr、Treg细胞比率、客观缓解率高于对照A组、B组,差异均有统计学意义(P < 0.05)。3组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

结论 雷公藤多甙联合前列地尔治疗DN安全、有效,能够减轻炎性反应,纠正免疫失衡,改善肾功能。

2021, 25(16): 70-75.

DOI: 10.7619/jcmp.20212540

摘要:

目的 分析低血糖察觉意识受损(IAH)相关研究的现状、热点及前沿。

方法 采用CiteSpace5.7. R5软件对Web of Science(WOS)核心集、PubMed和Scopus数据库1991年1月1日—2021年3月15日收录的关于IAH文献进行可视化分析。

结果 共检索IAH相关文献593篇,最终共纳入209篇文献进行可视化分析。发文量表现为缓慢、平稳和快速增长共3个阶段; 英美国家、学者奠定了该领域研究的基础; 各研究机构之间合作密切; 国际间合作频率呈现不平衡现象。研究内容主要集中在IAH不良影响、IAH技术干预及结构化教育的研究与探讨。

结论 国外IAH相关研究开展较早且相对成熟,国内在该领域尚处于起步阶段,建议中国临床科研人员加强IAH相关研究,实施有效干预措施,改善低血糖患者不良结局。

2021, 25(16): 76-80.

DOI: 10.7619/jcmp.20211123

摘要:

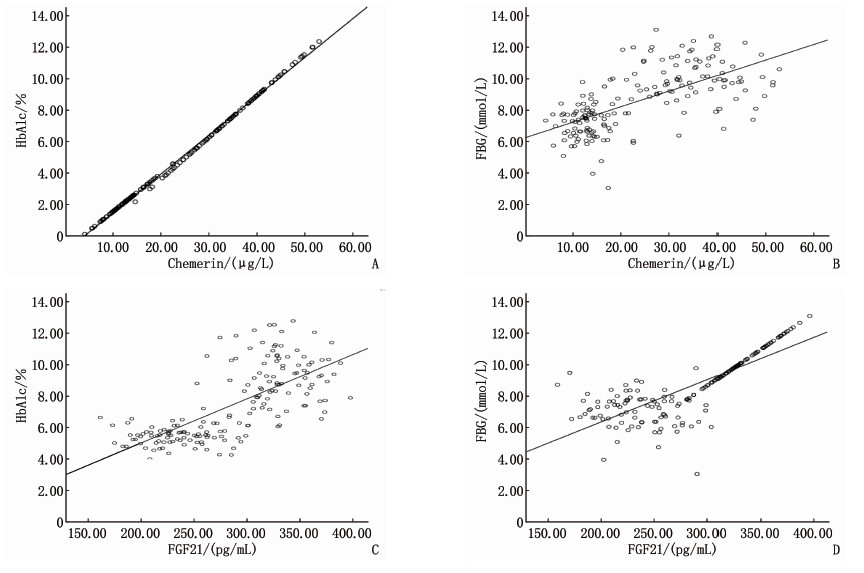

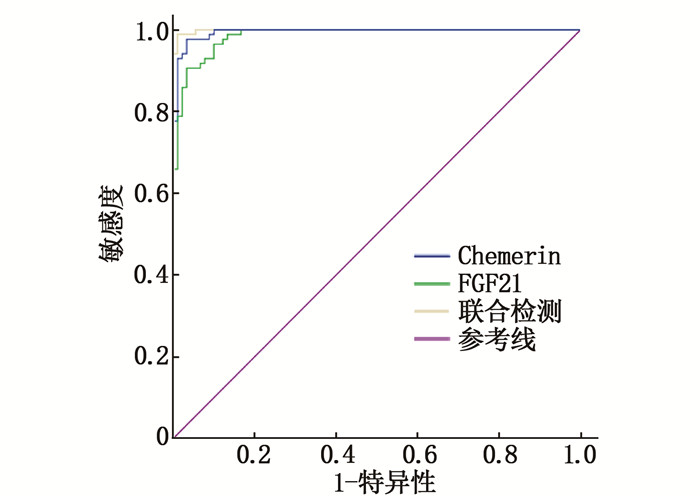

目的 观察糖尿病视网膜病变患者血清趋化素(Chemerin)和成纤维细胞生长因子21(FGF21)表达情况,并探讨血清Chemerin、FGF21对糖尿病视网膜病变的诊断价值。

方法 选取90例糖尿病视网膜病变患者纳入观察组,并随机选取同期85例健康体检者纳入对照组。比较2组血清Chemerin、FGF21、糖化血红蛋白(HbAlc)、空腹血糖(FBG)水平,并比较病情严重程度不同的糖尿病视网膜病变患者的Chemerin、FGF21、HbAlc、FBG水平,分析血清Chemerin、FGF21与HbAlc、FBG的相关性,采用受试者工作特征(ROC)曲线评估血清Chemerin、FGF21对糖尿病视网膜病变的诊断价值。

结果 观察组血清Chemerin、FGF21水平高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05); 增殖型糖尿病视网膜病变患者的血清Chemerin、FGF21水平高于非增殖型糖尿病视网膜病变患者,差异有统计学意义(P < 0.05); 相关性分析结果显示,Chemerin、FGF21均分别与HbAlc、FBG呈显著正相关(P < 0.05); Logistic回归分析结果显示,血清Chemerin、FGF21与患者预后显著相关(P < 0.05); ROC曲线评估结果显示,血清Chemerin、FGF21联合检测诊断糖尿病视网膜病变的敏感度、特异性、准确度均高于单独检测,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 糖尿病视网膜病变患者血清Chemerin、FGF21表达均与HbAlc、FBG水平密切相关,可作为早期鉴别诊断糖尿病视网膜病变的标记物,且联合检测对糖尿病视网膜病变具有较高的诊断价值。

2021, 25(16): 81-84.

DOI: 10.7619/jcmp.20212369

摘要:

目的 探讨用药教育联合信息化随访对门诊2型糖尿病(T2DM)患者治疗效果的影响。

方法 将最终纳入的199例T2DM患者随机分为观察组100例和对照组99例,对照组患者接受常规治疗,观察组患者在常规治疗基础上给予临床药师的用药教育与信息化随访。干预6个月后,比较2组患者的血压、血脂、血糖等生化指标。

结果 干预6个月后,观察组空腹血糖、糖化血红蛋白、收缩压、舒张压、高密度脂蛋白、甘油三酯、总胆固醇均较干预前降低,体质量指数、糖化血红蛋白 < 7%比率、血压达标率均较治疗前升高,差异有统计学意义(P < 0.05)。对照组干预6个月后舒张压、低密度脂蛋白、总胆固醇、体质量指数均较治疗前升高,差异有统计学意义(P < 0.05)。干预6个月后,观察组空腹血糖、糖化血红蛋白、总胆固醇水平低于对照组,糖化血红蛋白 < 7%比率、血压达标率高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。干预后,观察组患者用药依从性评分为(0.32±0.11)分,低于对照组患者的(0.77±0.65)分,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 临床药师对T2DM患者进行定期的用药教育与信息化随访,可提高患者的血糖、血脂达标率和用药依从性,强化临床治疗效果。

2021, 25(16): 85-89, 94.

DOI: 10.7619/jcmp.20211160

摘要:

目的 调查海南三亚地区2019—2020年妊娠期糖尿病(GDM)发生情况并研究其与孕妇饮食行为的关系。

方法 以2019年1月—2020年12月在海南三亚地区2家医院产科建档行定期规范产前检查的孕妇为研究对象,调查孕妇的基本临床资料与饮食行为情况,采用单因素分析、多因素分析方法分析孕妇饮食行为与GDM发病的关系。

结果 20 086名孕妇中, GDM患者3 173例, GDM发生率为15.80%。高龄(OR=3.812)、孕前体质量指数(BMI)高(OR=2.473、2.975)、有糖尿病家族史(OR=2.730)、甜食食用频率高(OR=1.394、1.723)、每日水果摄入量多(OR=1.342、1.387、1.458)、精制谷物比例高(OR=1.357)、高脂食品摄入频率高(OR=1.510)的孕妇发生GDM的可能性较大,日运动时间≥1 h(OR=0.435)的孕妇发生GDM的可能性较小。

结论 海南三亚地区GDM发生率较高,其发生与孕妇饮食行为有关,甜食与高脂食品摄入频率过高、每日水果摄入量过多、主食过于精制是GDM的危险因素,每日运动时间≥1 h是GDM的保护因素。

2021, 25(16): 90-94.

DOI: 10.7619/jcmp.20210646

摘要:

目的 探讨2型糖尿病(T2DM)患者健康信息素养在糖尿病知识储备水平与自我管理行为关系中的调节作用及促进患者自我管理行为建立的有效措施。

方法 采用糖尿病知识问卷、健康信息素养自评量表和糖尿病自我管理活动量表对352例T2DM患者进行调查。记录T2DM患者健康信息素养、知识及自我管理行为评分,并对患者健康信息素养、糖尿病知识及自我管理行为进行相关性分析。

结果 T2DM患者糖尿病知识、健康信息素养和糖尿病自我管理行为评分分别为(6.40±2.40)、(14.41±2.91)、(3.53±1.24)分。分层回归分析显示,糖尿病知识对自我管理行为有正向影响(β=0.276); 健康信息素养对自我管理行为有正向影响(β=0.321); 健康信息素养在T2DM患者知识储备水平及自我管理行为之间起调节作用(β=-0.180)。

结论 医护人员应尽早采取措施以提高患者糖尿病知识及健康信息素养水平,同时根据健康信息素养差异采取个性化干预方式,以改善糖尿病自我管理行为。

2021, 25(16): 95-98.

DOI: 10.7619/jcmp.20211522

摘要:

目的 探讨特立帕肽和双膦酸盐序贯治疗高龄骨质疏松症患者的临床疗效及安全性。

方法 将72例高龄骨质疏松症患者随机分为对照组(唑来膦酸治疗)和研究组(特立帕肽与唑来膦酸序贯治疗),每组36例。比较2组患者治疗前后疼痛视觉模拟表评分法(VAS)评分、不同部位(腰椎、股骨颈及髋部)骨密度值、骨代谢指标[血钙、血磷、骨钙素(BGP)及碱性磷酸酶(ALP)] 水平、不良反应及骨折发生率。

结果 治疗后, 2组VAS评分均低于治疗前,且研究组VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 2组腰椎、股骨颈及髋部骨密度值均高于治疗前,且研究组不同部位骨密度值均高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后,对照组患者血钙、血磷水平均高于治疗前,差异有统计学意义(P < 0.05), 研究组血钙、血磷、BGP及ALP水平均高于治疗前,且研究组血磷、BGP水平高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。2组不良反应发生率、骨折发生率比较,差异无统计学意义(P > 0.05)。

结论 特立帕肽和双膦酸盐序贯治疗高龄骨质疏松症患者安全、有效,可缓解疼痛,提高骨密度值,改善骨代谢水平。

2021, 25(16): 99-102.

DOI: 10.7619/jcmp.20211909

摘要:

目的 观察改良尿道腔内剜除术(M-PKEP)联合膀胱造瘘治疗高龄前列腺增生(BPH)的效果。

方法 选取诊断为BPH并进行治疗的119例患者为研究对象,按照随机分组原则将其分为观察组(n=60, M-PKEP术联合膀胱造瘘)和对照组(n=59, M-PKEP术)。比较2组治疗效果、生活质量、国际前列腺症状评分(IPSS)以及并发症的发生情况,分析术后储尿症状改善的影响因素。

结果 治疗后, 2组最大尿流率(Qmax)升高,残余尿量(RUV)、下尿路储尿期症状评分(IPSS-S)均下降,且观察组改善程度优于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05); 2组并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05); 年龄(≥80岁)、逼尿肌收缩力(≥40 cmH2O)、残余尿量(≥100 mL)、夜尿次数(≥2次)均是影响患者IPSS-S的独立危险因素。

结论 高龄BPH患者采用M-PKEP术联合膀胱造瘘治疗具有较好的疗效,术后建议及时对逼尿肌收缩力、RUV和夜尿频次进行干预以提升患者生活质量。

2021, 25(16): 103-106, 111.

DOI: 10.7619/jcmp.20211235

摘要:

目的 观察不同剂量阿托伐他汀对高龄急性脑梗死患者血管内皮功能的影响。

方法 根据随机数字表法将100例高龄急性脑梗死患者分为A组和B组,每组50例。A组给予20 mg/d阿托伐他汀, B组给予60 mg/d阿托伐他汀。比较2组血管内皮功能、血脂指标、斑块厚度、神经功能缺损程度及用药安全性。

结果 治疗后, 2组血管舒张反应(FMD)、一氧化氮(NO)高于治疗前,内皮素(ET)低于治疗前,且B组FMD、NO高于A组,ET低于A组,差异有统计学意义(P < 0.05); 2组甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)低于治疗前,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)高于治疗前,且B组TG、TC、LDL-C低于A组, HDL-C高于A组,差异有统计学意义(P < 0.05); 2组颈动脉内膜中层厚度(IMT)、神经功能缺损评分(NIHSS)均低于治疗前,且B组低于A组,差异有统计学意义(P < 0.05)。2组患者治疗期间无严重不良反应发生。

结论 与低剂量相比,高剂量阿托伐他汀改善高龄急性脑梗死患者血脂、血管内皮功能效果更优,可减轻神经缺损程度,且具有一定安全性。

2021, 25(16): 107-111.

DOI: 10.7619/jcmp.20211315

摘要:

目的 观察改良鼻腔填塞系统在老年患者(≥60岁)功能性鼻内镜术(FESS)术后鼻腔填塞的应用效果。

方法 选取行FESS治疗的72例老年患者为研究对象,根据不同鼻腔填塞情况分为研究组(使用改良鼻腔填塞系统)38例和对照组(使用膨胀海绵)34例。比较2组术前1 h与术后6 h血压和心率,记录2组术后6 h收缩压、血氧饱和度(SpO2)、心率、视觉模拟评分法(VAS)评分、鼻腔出血情况。比较抽取填塞物时2组疼痛程度、出血情况、术后1个月和3个月鼻腔Lund-Kennedy评分。

结果 研究组术后6 h收缩压、心率与术前比较,差异无统计学意义(P > 0.05); 对照组收缩压及心率均高于术前,差异有统计学意义(P < 0.05)。研究组术后6 h收缩压、心率低于对照组, SpO2高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。研究组术后6 h轻中度鼻腔胀痛不适患者占比高于对照组,重度鼻腔胀痛不适患者占比低于对照组,抽取鼻腔填塞物时轻度和重度疼痛患者占比高于对照组,中度疼痛患者占比低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05); 术后6 h, 2组鼻腔出血侧严重程度比较,差异无统计学意义(P>0.05); 研究组抽取填塞物时中重度出血侧占比低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论 改良鼻腔填塞系统用于老年人鼻内镜术后填塞可改善术后疼痛、鼻塞情况,显著降低因术后疼痛不适诱发心脑血管疾病的风险。

2021, 25(16): 112-115.

DOI: 10.7619/jcmp.20212628

摘要:

目的 探讨老年脓毒症患者血浆红细胞分布宽度(RDW)与病情严重程度的相关性。

方法 选取129例老年脓毒症患者并分别根据否合并休克、入院7 d内的预后情况进行分组。根据是否合并休克分为无休克组102例及休克组27例; 按入院7 d内的预后情况分为存活组93例和死亡组36例。比较无休克组和休克组的RDW及血乳酸、C反应蛋白(CRP)、降钙素原(PCT)、序贯器官衰竭评估(SOFA)及慢性健康状况评分系Ⅱ(APACHE Ⅱ)评分; 比较存活组和死亡组上述指标情况; 对RDW与血乳酸、SOFA、APACHE Ⅱ评分分别进行相关回归分析。

结果 无休克组与休克组患者RDW、血乳酸、SOFA及APACHE Ⅱ评分比较,差异有统计学意义(P < 0.05或P < 0.01)。存活组和死亡组患者RDW、血乳酸、PCT、SOFA及APACHE Ⅱ评分比较,差异有统计学意义(P < 0.05或P < 0.01)。RDW与PCT、SOFA及APACHE Ⅱ评分存在正性相关关系。

结论 老年脓毒症患者RDW与病情严重程度存在相关性,具有重要的临床意义。

2021, 25(16): 116-119.

DOI: 10.7619/jcmp.20211029

摘要:

目的 观察齐拉西酮联合氯丙嗪治疗老年精神分裂症患者的疗效。

方法 将100例老年精神分裂症患者随机分为对照组和联合组,每组50例。对照组采用氯丙嗪治疗,联合组采用齐拉西酮联合氯丙嗪治疗。比较2组精神症状、认知功能、神经营养因子、心电图、血钾、血镁等指标以及疗效和不良反应。

结果 治疗后,联合组简明精神状态量表(MMSE)评分, Stroop测验、持续操作测验、数字符号编码测验评分,神经生长因子(NGF)、脑源性神经营养因子(BDNF)水平以及总有效率高于对照组,阳性与阴性症状量表(PANSS)评分、连线测验A评分以及神经元特异性烯醇化酶(NSE)、手型钙结合蛋白(S100B)、髓鞘碱性蛋白(MBP)水平低于对照组,差异均有统计学意义(P < 0.05)。

结论 齐拉西酮联合氯丙嗪可改善老年精神分裂症患者的临床症状,纠正NGF、BDNF等神经营养因子的异常表达,修复受损神经元,且不影响患者机体电解质平衡。

2021, 25(16): 120-124.

DOI: 10.7619/jcmp.20211666

摘要:

目的 调查高龄居家老人能力现状并分析其影响因素。

方法 应用老年人能力评估量表,采用整群随机抽样的方法,对江苏省南通市年龄≥80岁的居家老人进行入户调查。

结果 共回收有效问卷1 882份,其中1 866例(99.15%)老人存在不同程度的失能,中度失能670例(35.60%), 重度失能553例(29.38%)。纠正混杂因素的有序多因素Logistic回归分析显示,年龄、体质量指数(BMI)、慢性疾病、精神疾病、痴呆程度、听力障碍、近30 d意外事件发生情况、自评健康状况和运动是高龄居家老人综合能力等级的影响因素(P < 0.05)。

结论 高龄居家老人能力状况不容乐观,中重度失能率较高,因此应针对高龄老人的健康状况提供相应干预措施,以提高其生活质量。

2021, 25(16): 125-128, 132.

DOI: 10.7619/jcmp.20211988

摘要:

人乳头瘤病毒(HPV)是一种仅感染人类的双链DNA病毒,口咽部HPV感染可引起口腔潜在恶性疾病与头颈部鳞状细胞癌等不良后果,口咽部HPV感染的检测是早期诊断与治疗的关键。近年来,以核酸检测与免疫组化(IHC)作为检测HPV的主流方法,其他多种替代方法也得到了迅速发展。本文综述了口咽部HPV感染的不良后果与检测方法的研究进展,以期为临床应用提供参考依据。

人乳头瘤病毒(HPV)是一种仅感染人类的双链DNA病毒,口咽部HPV感染可引起口腔潜在恶性疾病与头颈部鳞状细胞癌等不良后果,口咽部HPV感染的检测是早期诊断与治疗的关键。近年来,以核酸检测与免疫组化(IHC)作为检测HPV的主流方法,其他多种替代方法也得到了迅速发展。本文综述了口咽部HPV感染的不良后果与检测方法的研究进展,以期为临床应用提供参考依据。

2021, 25(16): 129-132.

DOI: 10.7619/jcmp.20210841

摘要:

低视力已成为第3位导致老年人照护依赖的慢性疾病,随着中国人口老龄化进程加快,临床亟需探索符合中国国情的老年视力障碍人群管控服务策略。本文对老年视力障碍人群管控服务现状和管控措施进行综述,旨在为中国老年视力障碍防治工作提供参考依据。

低视力已成为第3位导致老年人照护依赖的慢性疾病,随着中国人口老龄化进程加快,临床亟需探索符合中国国情的老年视力障碍人群管控服务策略。本文对老年视力障碍人群管控服务现状和管控措施进行综述,旨在为中国老年视力障碍防治工作提供参考依据。

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号