2022年 第26卷 第4期

探讨甲状腺功能亢进患者血清丝氨酸蛋白酶抑制剂(Vaspin)、血清孤独G蛋白偶联受体配体(Apelin)、血清趋化素(chemerin)水平与骨代谢的关系。

将100例甲状腺功能亢进患者按照骨密度分为骨量正常组30例、骨量减少组35例和骨质疏松组35例。比较3组患者的基线资料, 血清Vaspin、血清Apelin、血清chemerin水平和骨代谢指标水平,分析血清Vaspin、血清Apelin、血清chemerin水平与骨代谢指标的关系。

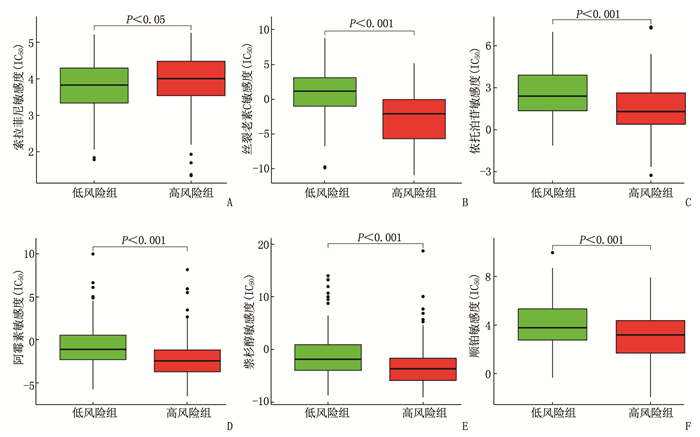

3组患者性别、年龄和基础疾病情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。3组患者的25-羟基维生素D(25-OH VD)和Ⅰ型前胶原N-末端前肽(PINP)值随着骨密度的减小而减小,骨源性碱性磷酸酶(BALP)、血清骨钙素(BGP)和β-胶原特殊序列(β-CTX)值随着骨密度的减小而增大,差异均有统计学意义(P < 0.05)。3组患者血钙(Ca)、血磷(P)水平比较,差异无统计学意义(P>0.05); 3组患者血清甲状旁腺激素(PTH)水平、Vaspin、Apelin和chemerin的值随骨密度的下降而升高,差异有统计学意义(P < 0.05)。血清Vaspin、Apelin、chemerin表达水平与骨代谢指标均呈正相关(P < 0.05)。

甲状腺功能亢进患者血清Vaspin、Apelin、chemerin水平变化与骨密度下降有一定的相关性,临床上可结合血清Vaspin、Apelin、chemerin水平来评估甲状腺功能亢进患者骨代谢状况,进而采取措施预防骨质疏松。

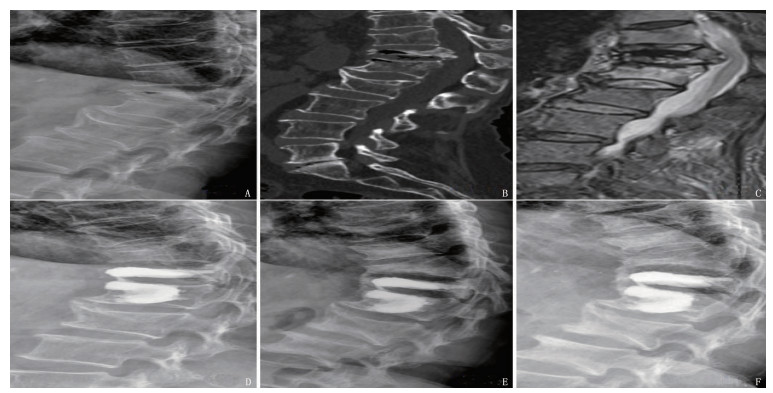

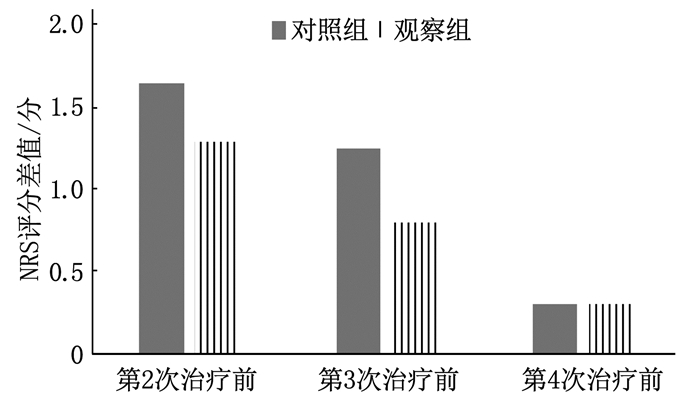

观察循经体外冲击波联合针刺补泻“五输穴”治疗血瘀型腰椎间盘突出症的临床疗效。

将40例腰椎间盘突出症患者随机分为对照组和观察组, 每组20例。对照组采用体外冲击波治疗; 观察组采用循经体外冲击波联合针刺补泻“五输穴”治疗。比较2组患者疼痛数字分级法(NRS)评分、日本骨科协会(JOA)评分、临床疗效、不良反应发生率、复发率。

治疗后, 2组NRS评分均较治疗前降低,且观察组NRS评分低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。2组治疗后JOA评分均较治疗前升高,差异有统计学意义(P < 0.05); 第2、3次治疗后,观察组JOA评分高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组显愈率为85.00%, 高于对照组的50.00%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。2组不良反应均为疼痛剧烈,其中对照组1例,观察组2例,差异无统计学意义(P>0.05)。随访发现2组均无复发病例。

循经体外冲击波联合针刺补泻“五输穴”能显著减轻腰椎间盘突出症患者的疼痛,促进腰椎功能恢复。

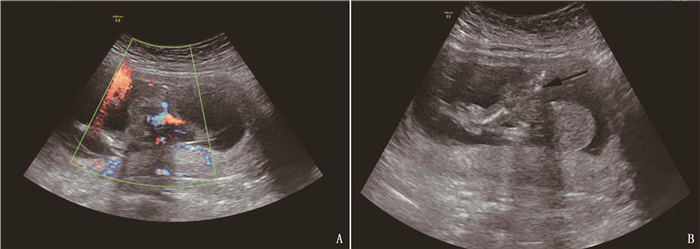

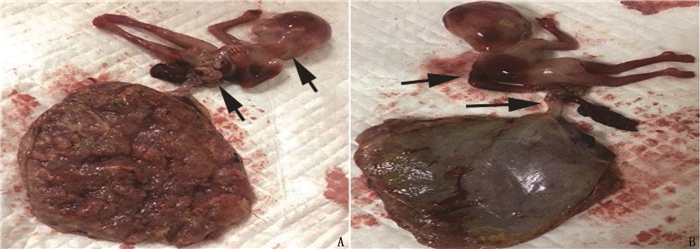

胎儿肢体-体壁综合征(LBWC)又称胎儿体蒂异常(BSA), 是胎儿前腹壁畸形中的一种, 是因前腹壁关闭失败所引起的。胎儿LBWC是复杂的畸形组合,可能存在腹裂、胸裂、肢体畸形、脊柱侧凸、颜面颅脑畸形、脐带短等多种畸形。LBWC发病率低,发病机制不明,预后极差,致死率极高,一经确诊应尽早终止妊娠,一般不会影响再次妊娠。产前超声对胎儿LBWC的早期诊断具有不可替代的作用,是目前首选的无创检查方法。胎儿LBWC通常不存在染色体异常,一般不建议常规做染色体检查,但是合理的产前咨询及产前诊断仍是必要的。本研究报道1例孕13+2周首次产前超声检查诊断为胎儿LBWC的病例并进行相关文献复习。

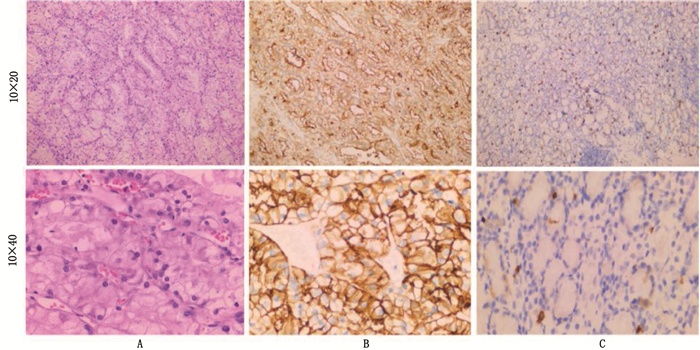

软骨肉瘤是临床常见的恶性肿瘤, 其中约10%的软骨肉瘤发生于骨外软组织,四肢、肩部及臀部的深部软组织或肌肉是其好发部位,但发生于髂窝内的病例较少。本文报告1例左髂窝软组织软骨肉瘤病例,并对其临床及影像学表现、治疗及预后等方面进行梳理。

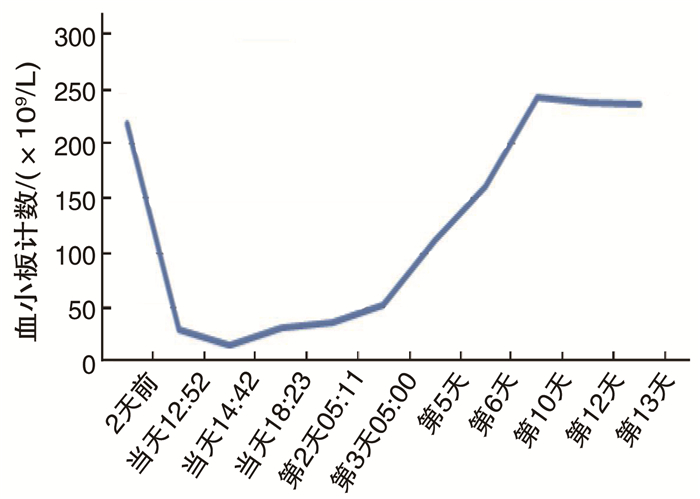

分析1例住院患者全腹部增强CT检查时,使用碘造影剂40 min后出现过敏反应并伴血小板一过性急剧下降的原因,考虑可能是造影剂碘克沙醇过敏所致。本案例为临床提供预警作用,临床上应对此类情况患者进行积极预防和治疗。

腰椎管狭窄症(LSS)是临床常见的脊柱疾病, 手术为LSS患者首选的治疗方法,传统的中医药保守治疗对轻、中度狭窄的患者也有显著疗效,但临床中对该病的诊疗始终存在分歧。本文通过疏理腰椎管狭窄症最新文献,从症状体征、影像学诊断与全基因组关联分析等方面为临床提供新的补充,为治疗提供新的证据,并为保守治疗的研究与开展提供新思路。

神经移位术通过将原功能次要或能被代偿的自体周围神经移位, 并与损伤的关键部位神经缝合,重建损伤部位神经功能,以恢复脊髓损伤性瘫痪患者部分感觉和运动功能。全面了解神经移位术治疗脊髓损伤性瘫痪的机制、发展、术式及适应症对临床治疗很有必要。本研究对国内外文献中有关脊髓损伤性瘫痪功能重建主要的神经移位术进行综述,为脊髓损伤性瘫痪的治疗提供参考。

成人足舟骨坏死(Müller-Weiss病)通常呈双侧分布, 患者主要表现为足部疼痛,伴有足舟骨畸形,出现足舟骨进行性坏死,最终内侧足弓代偿性变低,导致平足及“距楔关节”形成。该病治疗保守治疗无效的前提下,首选为手术治疗。本文就Müller-Weiss病的临床特征、影像学特点、鉴别诊断和治疗方法等予以综述研究。

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号