2024年 第28卷 第9期

基于网络药理学结合分子对接技术探讨灯盏生脉胶囊(DZSM)治疗冠心病(CHD)的潜在作用靶点及机制。

采用TCMSP和ETCM数据库检索DZSM的化学成分; 采用Swiss ADME数据库进行活性成分筛选, Swiss Target Prediction数据库获取活性成分的潜在靶点。检索GeneCards和DisGeNET数据库获取CHD靶点, 构建"DZSM-活性成分-CHD靶点"网络。对关键活性成分和核心靶点进行分子对接, 验证结合特性。于DAVID数据库进行基因本体(GO)和京都基因和基因组百科全书(KEGG)富集分析。采用氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)诱导的小鼠巨噬细胞系(RAW264.7细胞)模型体外验证野黄芩苷对CHD的治疗作用。采用Griess反应测定细胞上清液中一氧化氮(NO)生成量。采用实时定量聚合酶链反应(qRT-PCR)检测丝氨酸/苏氨酸激酶(AKT)表达水平; 采用蛋白质免疫印迹试验(Western Blot)检测AKT蛋白表达和磷酸化水平。

共获得DZSM的56个活性化合物, 通过作用于136个靶点调控CHD进展。其中山奈酚、槲皮素、木犀草素、芹菜素、野黄芩素、6-羟基山奈酚、野黄芩苷、对壬基酚、麦冬皂苷D和人参皂苷Rb1能够调控共113个CHD靶点。AKT1、SRC、PPARG、EGFR、ESR1、PTGS2、SIRT1、MAPK1、MMP9和PPARA基因为DZSM治疗CHD的核心靶点。分子对接结果显示, 关键活性成分与核心靶点具有良好的结合特性。体外实验结果表明, 野黄芩苷可减少巨噬细胞一氧化氮生成, 增加AKT mRNA、AKT蛋白表达和磷酸化水平(P < 0.05)。KEGG富集分析显示, DZSM主要通过调控癌症通路、内分泌抵抗、糖尿病并发症中的AGE-RAGE信号通路、流体剪切应力与动脉粥样硬化、脂质与动脉粥样硬化、松弛素信号通路等途径治疗CHD。

DZSM通过多成分、多靶点、多途径发挥治疗CHD的作用。

利用超声心动图静态视图, 构建一种基于深度学习的人工智能模型, 以自动量化左心室射血分数(LVEF)。

将1 902例成人左心室收缩末期和舒张末期的多切面超声心动图视图数据纳入本研究。将收集的数据集分为开发集(1 610例, 其中1 252例用于模型训练, 358例用于参数调整)、内部测试集(177例, 用于内部验证)和外部测试集(115例, 用于外部验证和泛化性检测)。该模型通过精确识别左心室心内膜边界和关键点检查, 实现左心室分割和自动量化LVEF。采用Dice系数评估左心室分割模型的性能; 采用Pearson相关系数和组内相关系数评估自动测量的LVEF与参考标准的相关性和一致性。

左心室分割模型性能良好, 内部和外部独立测试集的Dice系数均≥ 0.90; 自动测量的LVEF与心脏专家人工测量的一致性中等, 内部测试集的Pearson相关系数为0.46~0.71, 组内相关分析一致性为0.39~0.57; 外部测试集的Pearson相关系数为0.26~0.54, 组内相关分析一致性为0.23~0.50。

本研究构建了一种性能较好的左心室分割和关键点检测模型, 但初步应用该模型自动定量LVEF的效能一般, 尚需进一步优化算法, 提高模型泛化性。

探讨气管导管套囊不同放气方式对拔管期呛咳反应及血流动力学的影响。

选取90例择期气管插管全身麻醉手术患者作为研究对象, 随机分为研究组和对照组, 每组45例。研究组将气管导管套囊的气囊端经三通分别连接注射器和无液压力计, 拔管前抽吸套囊, 使套囊内压下降3 cmH2O/s; 对照组拔管时使用注射器一次性快速抽尽套囊内气体。记录2组患者拔管期呛咳反应发生率及严重程度, 记录全麻诱导前(T0)、套囊放气前(T1)、放气后即刻(T2)、拔管后1 min(T3)、拔管后3 min(T4)、拔管后5 min(T5)时点的平均动脉压(MAP)、心率(HR), 并记录2组患者不良反应发生情况。

2组患者拔管期呛咳反应的起始时刻均为气管导管套囊放气即刻; 研究组患者呛咳反应发生率和严重程度均低于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。与对照组比较, 研究组T2~T4时点MAP降低, T2~T5时点HR降低, 差异有统计学意义(P < 0.05)。研究组拔管后咽部不适发生率为6.67 %, 低于对照组的26.67 %, 差异有统计学意义(P < 0.05); 2组拔管后通气不足发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。

以恒定速度缓慢降低气管导管套囊压力的方法可以降低呛咳发生率和严重程度, 减少术后拔管并发症, 稳定血流动力学, 效果优于一次性快速抽尽套囊内气体法。

探讨经食道超声心动图在卵圆孔未闭合并房颤患者左心耳容积和功能改变评价中的应用价值。

选取卵圆孔未闭患者80例为研究对象, 根据是否合并房颤分为房颤组(n=44)和非房颤组(n=36), 另选取同期检查的健康者30例作为对照组。3组行经食道超声心动图检查。比较3组左心耳容积及功能变化情况。

房颤组及非房颤组患者左心耳最大容积(LAAVmax)、左心耳最小容积(LAAVmin)、左心耳开口最大面积(MA)、左心耳开口最大长径(MD)大于对照组, 左心耳最大排空速度(LAAeV)及左心耳最大充盈速度(LAAfV)小于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。房颤组左心耳自发显影(SEC)患者的LAAVmax、LAAVmin、左心耳开口MA、左心耳开口MD大于非房颤组, LAAeV及LAAfV小于非房颤组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 房颤组的终点事件发生率高于非房颤组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

经食道超声心动图在卵圆孔未闭合并房颤患者左心耳容积和功能改变评价中的应用效果较好。合并房颤患者的左心耳功能较未合并房颤患者差。

观察经胸超声心动图(TTE)监测引导在经皮卵圆孔未闭(PFO)封堵术中的应用效果。

回顾性分析98例PFO患者的资料, 患者均行介入封堵术。依据术中引导方式的不同分成X线组(n=50)和TTE组(n=48)。比较2组封堵情况、并发症发生情况、手术指标、右向左分流(RLS)分级情况以及合并偏头痛者的头痛改善情况。

98例PFO均成功完成封堵, 其中TTE组有2例因术中声窗欠佳, 加用经食道超声引导。TTE组手术时间长于X线组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。术后, 2组RLS分级及偏头痛者头痛影响测验-6(HIT-6)评分低于术前, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

单纯TTE引导的经皮PFO封堵术对PFO患者RLS、偏头痛的改善效果较好, 且能规避X线对医患所造成的辐射损伤。

探讨不同前蛋白转化酶枯草溶菌素9抑制剂(PCSK9)在高胆固醇血症(FH)中的应用价值。

经倾向性匹配评分排除性别、年龄等基线资料混杂因素后, 将82例FH患者依照使用的PCSK9抑制剂分为阿利西尤组和依洛尤组, 每组41例, 且均治疗3个月。比较2组疗效, 治疗前后血脂指标[甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、载脂蛋白A1(Apo A1)、载脂蛋白B(Apo B)]、冠状动脉血流储备[绝对流量储备(CFR)、相对流量储备(rCFR)、分数流量储备(FFR)]、内皮功能指标[血清一氧化氮(NO)、内皮素1(ET-1)、内皮舒张功能(FMD)]以及不良反应。

治疗3个月后, 阿利西尤组LDL-C总达标率为97.56 %(40/41), 依洛尤组为92.68 %, 差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后, 2组TG、TC、LDL-C、Apo B及ET-1水平均降低, HDL-C、Apo A1、CFR、rCFR、FFR及NO、FMD水平均升高, 且阿利西尤组TG、TC、LDL-C、Apo B及ET-1水平均低于依洛尤组, HDL-C、Apo A1、CFR、rCFR、FFR及NO、FMD水平均高于依洛尤组, 差异均有统计学意义(P < 0.05)。阿利西尤组不良反应发生率为12.20 %, 依洛尤组不良反应发生率为9.76 %, 差异无统计学意义(P>0.05)。

阿利西尤单抗与依洛尤单抗分别联合瑞舒伐他汀治疗FH, 均能有效改善脂代谢、冠状动脉血流储备功能及血管内皮功能, 但阿利西尤单抗效果更佳。

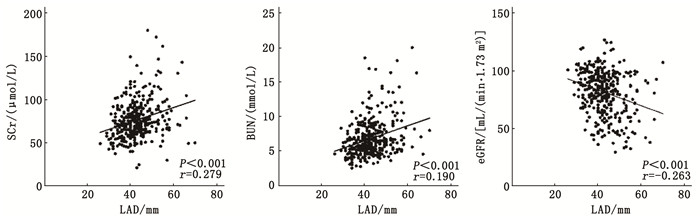

探讨心房颤动患者左心房内径(LAD)与肾功能的相关性。

选取364例心房颤动患者作为研究对象, 收集患者的临床资料, 包括性别、年龄、身高、体质量、吸烟史、饮酒史、心房颤动类型、高血压病史、冠心病病史、糖尿病病史、心力衰竭病史、用药史、高敏肌钙蛋白I、脑钠肽、C反应蛋白、肌酐、尿素氮、LAD、左室射血分数(LVEF)、左室舒张末期内径(LVDd)、左室后壁厚度(LVPWTd)和室间隔厚度(IVSTd); 计算估算肾小球滤过率(eGFR)和体质量指数。采用Spearman相关分析法探讨LAD与肌酐、尿素氮、eGFR的相关性; 将eGFR < 60 mL/(min·1.73 m2)设定为肾功能不全, 采用单因素Logistic回归分析探讨心房颤动患者肾功能不全的影响因素; 采用二元Logistic回归分析探讨房颤患者LAD与肾功能不全的关系。

Spearman相关分析结果显示, 心房颤动患者中LAD与肌酐(r=0.279, P < 0.001)、尿素氮(r=0.190, P < 0.001)呈正相关, 与eGFR(r=-0.263, P < 0.001)呈负相关。单因素Logistic回归分析结果显示, 性别、糖尿病病史、高血压病史、冠心病病史、心力衰竭病史、房颤类型、钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂用药史、利尿剂用药史、LAD、LVEF、LVDd、IVSTd均为房颤患者肾功能不全的影响因素(P < 0.05)。二元Logistic回归分析结果显示, 与LAD第1四分位(LAD ≤ 38 mm)相比, LAD第4四分位(LAD>47 mm)心房颤动患者发生肾功能不全的风险升高5.199倍(OR=5.199, 95 %CI: 1.210~22.337, P=0.027)。

心房颤动患者的LAD与肾功能显著相关, 且LAD是心房颤动患者肾功能不全的影响因素。

探讨糖调节受损(IGR)与ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术中慢血流或无复流(SF/NRF)的关系。

回顾性收集本院2021年10月-2022年10月收治的80例有SF/NRF的STEMI患者及84例无SF/NRF的STEMI患者的临床资料, 包括空腹血糖、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、心肌肌钙蛋白Ⅰ(cTnⅠ)、纤维蛋白原、左心室射血分数(LVEF)、D-二聚体、尿酸、同型半胱氨酸、中性粒细胞绝对值与淋巴细胞绝对值比值(NLR)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)以及餐后2 h血糖水平。采用Logistic回归模型分析影响STEMI患者PCI术中SF/NRF发生的影响因素; 采用受试者工作特征(ROC)曲线分析空腹血糖、餐后2 h血糖水平对STEMI患者PCI术中SF/NRF的诊断价值。

与非SF/NRF组相比, SF/NRF组cTnⅠ、纤维蛋白原、HDL-C水平升高, 收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、NLR水平降低, 差异有统计学意义(P < 0.05)。与非SF/NRF组相比, SF/NRF组支架直径、支架长度、胸痛至导管室时间更长, 差异有统计学意义(P < 0.05)。SF/NRF组空腹血糖、餐后2 h血糖水平高于非SF/NRF组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。Logistic回归分析显示, 空腹血糖、餐后2 h血糖水平是STEMI患者PCI术中SF/NRF发生的影响因素, 且二者联合诊断STEMI患者PCI术中SF/NRF的曲线下面积(AUC)高于空腹血糖、餐后2 h血糖水平单独诊断的AUC(Z=3.272、4.369, P均 < 0.001)。

IGR与STEMI患者PCI术中SF/NRF有关, 空腹血糖、餐后2 h血糖水平是STEMI患者SF/NRF发生的影响因素。

探讨益生菌联合沙库巴曲缬沙坦及胺碘酮对心房颤动(简称房颤)射频消融术后近期及远期疗效的影响。

将2021年6月-2022年6月张家口市第一医院收治的90例房颤射频消融术后患者随机分为3组, 每组30例。对照组采用胺碘酮治疗, 沙库巴曲缬沙坦组采用胺碘酮及沙库巴曲缬沙坦治疗, 益生菌组采用益生菌联合胺碘酮及沙库巴曲缬沙坦治疗。比较3组复发情况、心房结构指标[左心房内径(LAD)、左心室射血分数(LVEF)、左室收缩末期容积指数(LVESVI)、左心房容积(LAV)、左室舒张末期容积指数(LVEDVI)]、心肌纤维化指标[半乳凝素-3(Gal-3)、可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)]、炎症反应指标[细胞间黏附分子-1(ICAM-1)、C反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)]、神经内分泌激素指标[醛固酮、去甲肾上腺素(NE)、血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)]、肠道菌群代谢产物[总胆汁酸、氧化三甲胺(TMAO)]及不良事件发生率。

治疗后12个月, 益生菌组复发率低于沙库巴曲缬沙坦组、对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗3、6、12个月后, 益生菌组LAD、LAV、LVESVI、LVEDVI、sST2、Gal-3低于沙库巴曲缬沙坦组、对照组, 沙库巴曲缬沙坦组上述指标低于对照组, 差异均有统计学意义(P < 0.05); 治疗3、6、12个月后, 益生菌组LVEF高于沙库巴曲缬沙坦组、对照组, 沙库巴曲缬沙坦组LVEF高于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗3、6、12个月后, 益生菌组CRP、IL-6、ICAM-1、NE、醛固酮、AngⅡ低于沙库巴曲缬沙坦组、对照组, 沙库巴曲缬沙坦组上述指标低于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗3、6、12个月后, 益生菌组TMAO、总胆汁酸低于对照组、沙库巴曲缬沙坦组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 3组不良事件发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。

益生菌联合沙库巴曲缬沙坦、胺碘酮可改善房颤射频消融术后心房结构, 抑制心肌纤维化, 减轻炎症反应, 调节神经内分泌激素、肠道菌群代谢产物, 预防房颤远期复发, 且安全性高。

评估血清B细胞活化因子(BAFF)水平对ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者心血管事件的预测价值。

选取2020年1月-2022年6月在南通大学附属南通第三医院因STEMI入院并接受冠状动脉造影的166例患者为研究对象, 收集患者的一般资料、病史、超声心动图和实验室数据。对患者随访12个月, 记录主要不良心血管事件(MACE)发生情况。采用Cox比例风险模型评估血清BAFF水平对MACE的预测价值; 绘制血清BAFF水平预测MACE的受试者工作特征(ROC)曲线, 并计算曲线下面积(AUC)。通过ROC曲线确定血清BAFF水平的最佳截断值, 依照最佳截断值进行分组, 采用Log-rank检验绘制Kaplan-Meier曲线以分析MACE发生情况。

166例患者中, 26例患者在随访12个月内出现MACE, MACE发生率为15.7 %。MACE组患者年龄、甘油三酯、低密度脂蛋白、心肌肌钙蛋白Ⅰ、肌酸激酶同工酶、血清BAFF水平高于非MACE组患者, 差异有统计学意义(P < 0.05)。Cox比例风险模型结果显示, 年龄与MACE发生率呈显著正相关(HR=1.267, 95 %CI: 1.126~1.426, P < 0.001), 血清BAFF水平与MACE发生率呈显著正相关(HR=1.020, 95 %CI: 1.003~1.038, P=0.024)。血清BAFF水平预测MACE发生率的敏感度为76.2 %, 特异度为82.9 %。ROC曲线分析显示血清BAFF水平的最佳截断值为1.07 ng/mL, 据此将患者分为血清BAFF水平>1.07 ng/mL组和血清BAFF水平≤ 1.07 ng/mL组, 结果显示血清BAFF水平≤ 1.07 ng/mL组患者累积生存率高于血清BAFF水平>1.07 ng/mL组患者, 差异有统计学意义(P < 0.001)。

血清BAFF水平升高与STEMI患者MACE发生率增高呈显著正相关, 血清BAFF水平能够作为STEMI患者心血管事件的预测因子。

探讨老年舒张性心力衰竭(DHF)合并肌少症患者外周血可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)、肌红蛋白(Myo)、白细胞介素-6(IL-6)水平与心功能的相关性。

将122例DHF患者根据有无肌少症分为DHF合并肌少症组60例和DHF组62例, 另将健康体检者58例、单纯肌少症患者60例分别纳入对照组、单纯肌少症组, 检测各组外周血sST2、Myo、IL-6水平和心功能指标[左室射血分数(LVEF)、心排血量(CO)、心率(HR)、每搏输出量(SV)和心脏指数(CI)]。采用Pearson相关分析法分析sST2、Myo、IL-6与各心功能指标的相关性。绘制受试者工作特征(ROC)曲线, 分析sST2、Myo、IL-6单独及联合诊断DHF合并肌少症的效能。

与对照组、单纯肌少症组相比, DHF组、DHF合并肌少症组sST2、Myo、IL-6水平和HR均升高, LVEF、CO、SV和CI均降低, 差异有统计学意义(P < 0.05); 与DHF组相比, DHF合并肌少症组sST2、Myo、IL-6水平和HR均升高, LVEF、CO、SV和CI均降低, 差异有统计学意义(P < 0.05)。sST2、Myo、IL-6均分别与LVEF、CO、SV、CI呈负相关(P < 0.001), 均与HR呈正相关(P < 0.001); sST2、Myo、IL-6、LVEF、SV是DHF合并肌少症的独立影响因素(P < 0.05); sST2、Myo、IL-6联合诊断DHF合并肌少症的曲线下面积为0.936, 诊断效能优于三者单独检测。

老年DHF合并肌少症患者外周血sST2、Myo、IL-6水平显著升高, 且sST2、Myo、IL-6均与心功能指标显著相关, 三者联合检测对DHF合并肌少症的诊断效能较高。

探讨不同剂量阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、辛伐他汀对接受经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的老年ST段抬高型急性心肌梗死(STEMI)患者的影响。

前瞻性选取接受PCI的180例STEMI患者作为研究对象, 采用随机数字表法分为A组、B组、C组、D组、E组、F组, 每组30例。A组口服低剂量辛伐他汀, B组口服高剂量辛伐他汀, C组口服低剂量阿托伐他汀, D组口服高剂量阿托伐他汀, E组口服低剂量瑞舒伐他汀, F组口服高剂量瑞舒伐他汀。比较各组患者血清炎症因子[白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)]、心肌损伤标志物[肌酸激酶同工酶(CK-MB)、心肌肌钙蛋白T(cTnT)、N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)]、心功能指标[左心室射血分数(LVEF)、心脏指数(CI)、心排血量(CO)]水平、ST段回落情况及不良心血管事件、不良反应发生情况。

术后1 d、术后1个月时, A组、B组、C组、D组、E组、F组的IL-6、hs-CRP、TNF-α水平均依次降低, 差异有统计学意义(P < 0.05); 术后1 d、术后1个月时, A组、B组、C组、D组、E组、F组的cTnT、CK-MB、NT-proBNP水平均依次降低, 差异有统计学意义(P < 0.05); 术后1个月时, A组、B组、C组、D组、E组、F组的LVEF、CO、CI均依次升高, 差异有统计学意义(P < 0.05); A组、B组、C组、D组、E组、F组的ST段回落者占比依次升高, 差异有统计学意义(P < 0.05); 各组患者不良心血管事件总发生率、不良反应总发生率比较, 差异均无统计学意义(P>0.05)。

低剂量、高剂量的阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、辛伐他汀应用于PCI术后STEMI患者, 均可有效减轻炎症反应, 改善心肌功能, 促进ST段回落, 其中高剂量瑞舒伐他汀效果最佳。

探讨超高龄(≥ 80岁)持续性心房颤动(简称房颤)患者的心率变异性(HRV)与基础临床特征的关系。

选取108例超高龄持续性房颤患者纳入房颤组, 另选取127例超高龄窦性心律老人纳入对照组, 监测24 h动态心电图, 比较2组心率、HRV时域指标[正常RR间期标准差(SDNN)、全程每5 min RR间期平均值的标准差(SDANN)、相邻NN间期差值的均方根(RMSSD)、全程记录中5 min NN间期标准差平均值(SDNN index)、心率变异指数(HRV index)和相邻NN间期差值>50 ms的心搏数占NN间期总搏数的百分比(PNN50)]。收集房颤患者的基础临床特征, 采用多元线性回归分析探讨HRV时域指标与心率、基础临床特征的相关性。

房颤组的SDNN、RMSSD、HRV index、PNN50、SDNN index均高于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.01)。多元线性回归分析结果显示, SDNN升高与高血压(P=0.001)、服用β受体阻滞剂(P=0.003)、心率慢(P < 0.001)显著相关, RMSSD升高与高血压(P=0.040)、服用β受体阻滞剂(P=0.002)、心率慢(P < 0.001)显著相关, HRV index升高与心力衰竭(P=0.003)、心率慢(P < 0.001)显著相关, PNN50升高与心率慢(P=0.004)显著相关; SDNN index升高与服用β受体阻滞剂(P=0.002)、心率慢(P < 0.001)显著相关, SDANN升高与高血压(P=0.006)、心率慢(P < 0.001)、服用达比加群(P=0.021)显著相关。

超高龄持续性房颤患者的HRV与基础临床特征存在相关性, 该现象可能源于自主神经系统的活动状态。

探讨益生菌在慢性心力衰竭(CHF)患者中的应用效果及对肠道微生态的影响。

选取112例CHF患者作为研究对象, 随机分为研究组和对照组, 每组56例。对照组采用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)联合血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ARB)治疗, 研究组在对照组的基础上联用双歧杆菌活菌胶囊治疗。检测2组患者心肌纤维化指标[Ⅰ型胶原前体C前肽(PⅠCP)、Ⅲ型胶原前体N前肽(PⅢNP)、PⅠCP/PⅢNP、Ⅰ型胶原羧基端肽(ⅠCTP)]水平、心功能指标[左心室射血分数(LVEF)、左室舒张末期内径(LVEDD)、左室收缩末期内径(LVESD)、左心室收缩末期容积(LVESV)]、肠道菌群丰度、血浆氧化三甲胺(TMAO)水平和血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)水平。观察2组患者的治疗效果、用药安全性及出院后3个月内再入院率、病死率。

研究组总有效率为71.43 %, 高于对照组的51.79 %, 差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗后, 研究组LVEF高于对照组, LVEDD、LVESD、LVESV小于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗后, 研究组PⅠCP/PⅢNP高于对照组, ⅠCTP低于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗后, 研究组变形菌门、放线菌门、厚壁菌门、梭杆菌门丰度均低于对照组, 拟杆菌门丰度高于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 治疗后, 研究组TMAO、TNF-α、IL-1β水平低于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 用药后, 2组患者均未发生严重不良反应; 出院3个月内, 研究组再入院率为12.50 %, 低于对照组的30.36 %, 差异有统计学意义(P < 0.05), 研究组、对照组患者病死率分别为1.79 %、7.14 %, 差异无统计学意义(P>0.05)。

益生菌联合ACEI和ARB治疗方案能有效减轻CHF患者心肌纤维化, 并改善肠道微生态及预后。

观察泽泻汤加减对老年原发性高血压1级(极高危)痰湿壅盛证患者的临床疗效。

选取2021年5月-2023年4月本院老年病科收治的103例原发性高血压1级(极高危)老年患者为研究对象, 随机分为对照组(n=51)与研究组(n=52)。对照组给予生活方式干预, 研究组在对照组基础上使用泽泻汤加减治疗。治疗2周后, 比较2组疗效、中医证候积分、血压、血脂水平以及最大颈动脉内膜中层厚度(dIMTmax)。

研究组总有效率为90.38 %, 高于对照组的56.86 %, 差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 2组主症、次症积分均较治疗前降低, 且研究组主症、次症积分均低于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 2组收缩压、舒张压均较治疗前下降, 且研究组收缩压、舒张压低于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 2组总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇水平均较治疗前降低, 高密度脂蛋白胆固醇水平较治疗前升高, 且研究组总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇水平低于对照组, 高密度脂蛋白胆固醇水平高于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 研究组dIMTmax为(0.92±0.12) mm, 小于对照组的(1.10±0.15) mm, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

泽泻汤加减治疗能有效改善老年原发性高血压患者的临床症状, 调节血压、血脂水平, 减轻血管内皮损伤, 减小颈动脉内膜中层厚度。

比较氯胺酮和依托咪酯在快速顺序插管(RSI)中的有效性和安全性。

通过计算机检索中国知网、万方数据、维普、PubMed、Embase、Cochrane图书馆、Clinicaltrials.gov建库至2023年5月1日发表的有关于氯胺酮和依托咪酯用于急危重症患者RSI的随机对照实验(RCT)和队列研究。根据纳入和排除标准对文献进行筛选, 并对文献进行数据提取和质量评估。采用RevMan 5.3软件进行Meta分析。

最终纳入15篇文献, 共计20 839例患者, 包括3项RCT和12项队列研究。Meta分析结果显示, 与依托咪酯组相比, 氯胺酮组的首次插管成功率(RR=0.99, 95 %CI: 0.98~1.00, P=0.10)、心脏骤停发生率(RR=1.00, 95 %CI: 0.62~1.62, P=0.99)、机械通气时间(MD=0.33, 95 %CI: -0.34~1.01, P=0.33)、病死率(RR=1.05, 95 %CI: 0.95~1.16, P=0.31)均无显著差异, 肾上腺皮质功能不全发生率显著降低(RR=0.54, 95 %CI: 0.41~0.70, P < 0.001), ICU住院时间显著缩短(MD=-0.44, 95 %CI: -0.70~-0.18, P=0.001), 但低氧血症发生率显著升高(RR=1.50, 95 %CI: 1.27~1.79, P < 0.001)。

在充分预给氧的RSI过程中, 氯胺酮是一种安全有效的替代药物, 相比于依托咪酯, 其肾上腺皮质功能不全的发生率更低, 可以缩短ICU住院时间。

探讨艾司氯胺酮对胸腔镜下肺结节切除术患者围术期疼痛和抑郁的影响。

将120例择期行胸腔镜下肺结节切除术患者随机分为低剂量艾司氯胺酮组(L组)、高剂量艾司氯胺酮组(H组)和生理盐水对照组(C组), 每组40例。在麻醉诱导后的切皮前分别给予3组患者艾司氯胺酮0.25 mg/kg、艾司氯胺酮0.50 mg/kg和等量生理盐水。比较3组患者术前1 d(T0)、术后第1天(T1)、术后第3天(T2)和出院当天(T3)的疼痛视觉模拟评分法(VAS)、抑郁自评量表(SDS)评分, 记录术后24 h的镇痛情况以及围术期不良反应的发生情况。

L组和H组T1时静息和咳嗽下的VAS评分低于C组, 差异有统计学意义(P < 0.05); 与C组相比, L组和H组24 h内镇痛泵的总按压次数以及有效按压次数均减少, 舒芬太尼用量也降低, 差异有统计学意义(P < 0.05)。3组患者不同时点抑郁评分比较, 差异均无统计学意义(P>0.05)。3组恶心、呕吐、头晕、幻觉、噩梦的发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。

艾司氯胺酮能有效减轻胸腔镜下肺结节切除术患者术后第1天的疼痛程度, 减少术后阿片类镇痛药物用量, 且不增加不良反应的发生; 与0.25 mg/kg艾司氯胺酮相比, 0.50 mg/kg艾司氯胺酮未能显示更好的术后镇痛效果和围术期抑郁改善效果。

探讨支气管舒张反应(BDR)试验预测慢性咳嗽且BDR试验阴性患者咳嗽变异性哮喘(CVA)的价值。

选取140例慢性咳嗽、BDR试验阴性患者为研究对象, 患者均接受4周的吸入性糖皮质激素(ICS)和长效β2-激动剂治疗, 并对治疗前后的肺功能进行检测。采用受试者工作特征(ROC)曲线评估患者第1秒用力呼吸容积占预计值百分比(FEV1 %)、呼出气一氧化氮(FeNO)、用力呼气25 %~75 %肺活量的瞬间流量(FEF25 %~75 %)和用力呼气25 %~75 %肺活量的瞬间流量占预计值的百分比(FEF %25 %~75 %)的单独诊断及联合诊断的预测价值。

治疗后, CVA阴性者98例, CVA阳性者42例。在联合评估指标组合中, 对CVA的诊断排名前3位的指标组合分别是FEF %25 %~75 %+△FEV1 %、FEF25 %~75 %+FeNO和△FEV1+△FEV1 %。联合预测的维恩图结果显示, FeNO ≥ 41.50×10-9 mol/L、△FEV1 % ≥ 5.90 %、FEF %25 %~75 % ≤ 61.99 %的CVA阳性诊断患者存在重叠。

治疗后, 患者FeNO ≥ 41.50×10-9 mol/L、△FEV1 % ≥ 5.90 %、FEF %25 %~75 % ≤ 61.99 %可用于预测CVA和对哮喘治疗的反应。

基于功能性体适能指标构建老年慢性阻塞性肺疾病患者的居家康复护理方案。

通过文献检索、病例回顾, 以及结合老年慢性阻塞性肺疾病患者日常生活需要、疾病特点、体适能等核心指标, 构建老年慢性阻塞性肺疾病患者居家康复护理方案初稿。编制专家函询问卷, 并通过小组讨论, 遴选出12名呼吸、康复相关专家, 进行2轮专家函询。

2轮专家函询问卷回收率均为83.3 %。专家权威系数为0.90。居家康复护理方案共有4个一级指标、11个二级指标和33个三级指标。

以功能性体适能指标构建的老年慢性阻塞性肺疾病患者居家康复护理方案具有可实施性、科学性、创新性, 可为临床应用提供理论依据。

探讨缺血性脑卒中(IS)患者住院期间误吸的危险因素并构建预测模型。

采用病例对照设计, 回顾性收集2022年3月-2023年10月在苏州大学附属苏州九院神经内科治疗的316例IS患者的临床资料。依据患者住院期间误吸情况分为病例组(住院期间发生误吸)89例和对照组(住院期间未发生误吸)227例。对2组资料进行单因素和多因素Logistic回归分析, 筛选出IS患者住院期间误吸的危险因素。采用R软件从2组中抽取70 %数据作为训练集(建立列线图模型), 剩余30 %数据作为测试集。采用受试者工作特征(ROC)曲线的曲线下面积(AUC)、校准曲线、决策曲线评估预测模型的价值。

病例组与对照组在年龄、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、病灶数、同型半胱氨酸(Hcy)水平、自主咳嗽、洼田饮水试验分级等方面比较, 差异有统计学意义(P < 0.05)。多因素Logistic回归分析结果表明, 年龄大(OR=2.201, 95 %CI: 1.254~3.865)、NIHSS评分高(OR=4.816, 95 %CI: 1.652~14.041)、多个病灶(OR=2.649, 95 %CI: 1.249~5.613)、Hcy高水平(OR=1.501, 95 %CI: 1.044~2.158)、自主咳嗽减弱或消失(OR=3.384, 95 %CI: 1.639~6.987)、洼田饮水试验分级高(OR=2.878, 95 %CI: 1.422~5.783)是IS患者住院期间误吸的危险因素(P < 0.05)。训练集中, 列线图模型预测IS患者住院期间误吸的AUC为0.872(95 %CI: 0.827~0.919), 在测试集中验证得到的AUC为0.859(95 %CI: 0.807~0.904)。校准曲线分析训练集的P=0.869, 测试集的P=0.898。训练集和测试集的决策曲线分析均显示模型有良好的临床适用性。

IS患者住院期间误吸风险与年龄大、NIHSS评分高、多个病灶、Hcy高水平、自主咳嗽减弱或消失、洼田饮水试验分级高有关。基于此构建的列线图预测模型可有效评估IS患者住院期间的误吸风险。

分析老年慢性心力衰竭(CHF)患者医院-家庭过渡期用药偏差的发生现状及其影响因素。

选取178例老年慢性心力衰竭患者为研究对象。收集患者的一般资料, 分析患者的8项版的Morisky服药依从性量表(MMAS-8)、合理用药自我效能量表(SEAMS)及家庭关怀度指数(APGAR)问卷。出院后1周, 记录患者用药偏差发生情况。分析老年CHF患者发生用药偏差的影响因素。

50例患者(28.09 %)在出院后1周内至少发生了1项用药偏差。178例患者共发生108例次用药偏差。用药偏差发生的类型以患者源性原因为主。年龄、出院医嘱药物数量、服药依从性、家庭关怀指数是用药偏差发生的影响因素(P < 0.05)。

老年CHF患者医院-家庭过渡期用药偏差发生情况不容乐观, 医护人员应加强对高龄、出院医嘱药物数量多、服药依从性差、家庭功能差患者的关注, 并及时采取针对性措施, 以保障用药安全。

探讨超声引导下动态针尖定位技术在静脉穿刺困难患儿外周静脉置管中的应用效果。

选取2022年8月-2023年8月在江苏省苏北人民医院择期全身麻醉下行腹腔镜疝气修补术的60例患儿为研究对象。采用随机数字表法将患儿分为对照组(30例, C组)和超声引导下动态针尖定位组(30例, U组)。C组患儿镇静后采用传统外周静脉穿刺置管方法开通外周静脉通道, U组患儿镇静后在超声引导下采用动态针尖定位技术开通外周静脉通道。比较2组患儿首次静脉穿刺成功率、导管置入成功率、置管时间和并发症发生情况。

与C组比较, U组首次穿刺成功率、导管置入成功率较高, 置管时间较短, 差异有统计学意义(P < 0.05)。穿刺后, C组5例患儿出现皮下淤血, U组2例患儿出现皮下淤血, 但2组皮下淤血发生率差异无统计学意义(P>0.05)。

超声引导下动态针尖定位技术可以显著提高静脉穿刺困难患儿外周静脉置管成功率, 缩短置管时间, 有一定的临床借鉴意义。

探讨基于授权理论的干预模式对心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后患者健康信念、自护行为和预后的影响。

将2021年11月-2023年10月在本院行PCI的500例心肌梗死患者随机分为对照组(n=250)和观察组(n=250)。对照组给予常规干预模式, 观察组给予基于授权理论的干预模式, 2组均干预至出院后1个月。比较2组干预前后健康信念[冠心病健康信念量表(CADHBS)]、自护能力[自我护理能力量表(ESCA)]、心功能指标[左心室射血分数(LVEF)、6 min步行试验(6MWT)]及生活质量[中国心血管病人生活质量评定问卷(CQQC)]情况; 比较2组干预期间心脏不良事件发生率。

观察组干预后CADHBS总分及各维度评分和ESCA总分及各维度评分均高于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组干预后LVEF及6MWT高于或长于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组心脏不良事件总发生率为19.60 %, 低于对照组的28.00 %, 差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组干预后CQQC评分高于对照组, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

对心肌梗死行PCI患者实施基于授权理论的干预模式可提高其健康信念及自护能力, 改善心功能, 提高生活质量, 降低心脏不良事件发生率。

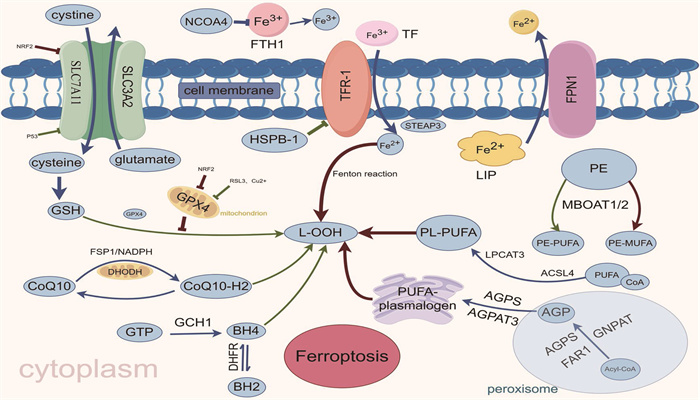

铁死亡是一种铁依赖性的脂质过氧化介导细胞膜损伤致细胞死亡的新方式, 其受多种细胞代谢途径的调控, 包括铁代谢、脂质代谢、氧化还原系统等, 许多器官的损伤和退行性病变均与其相关, 在治疗缺血性疾病和脂质过氧化相关的退行性变疾病中有巨大潜力。心肌缺血再灌注损伤(MIRI)是急性心肌梗死患者进行血运重建治疗后最常见的死亡原因, 近年的研究表明铁死亡与MIRI密切相关, 通过氧化应激、铁代谢、脂质代谢、内质网应激、炎症反应等影响MIRI, 干预再灌注过程中的铁死亡可以有效改善心功能, 减少梗死面积。本文就铁死亡在MIRI中的具体作用及相关研究进展予以综述。

宏基因组二代测序(mNGS)通过识别临床样本中的微生物核酸来协助诊断, 是用于免疫功能低下患者感染性疾病诊断的有效工具。mNGS能够在常规检测为阴性的患者中识别出致病生物体, 但目前在免疫力低下患者中, 评估mNGS诊断感染效能的报告仅限于个体患者或小型回顾性研究。本文回顾分析文献, 为在临床中开展mNGS相关研究提供新思路。

心房颤动(房颤)是最常见的室上性心律失常, 具有高发病率和高致死率的特点。房颤的发生机制尚未完全清楚, 目前仍缺少有效的根治手段。因此, 房颤的预防就尤为重要。不同的饮食模式与房颤的发生和发展关系密切。本研究对包括地中海饮食、终止高血压的饮食(得舒饮食)、鱼类和ω-3多不饱和脂肪酸、橄榄油、坚果、咖啡因、巧克力、酒精、油炸食品和盐等不同饮食因素与房颤发生的关系进行综述, 并探讨其作用机制。

生酮饮食作为新型饮食辅助治疗心脏疾病的研究方向之一, 具有改善危险因素、抑制心室重构、保护心脏等优势。本综述归纳整理生酮饮食对心脏疾病及处于心血管危险因素状态作用的研究成果, 从多角度阐述心脏相关作用机制, 分析其在减少心血管疾病危险因素、治疗心脏相关疾病等方面的积极影响, 总结了生酮饮食的不良反应与禁忌证, 为心脏疾病的预防和治疗提供新思路。

自身免疫性溶血性贫血(AIHA)是临床上较难治疗的贫血疾病。本文基于AIHA患者院内及院外护理展开综述研究, 涵盖健康教育、心理护理、病情观察、延续护理等方面, 以期为临床AIHA的治疗及护理提供参考。

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号