2025年 第29卷 第2期

探讨胃癌组织中调宁蛋白1(Calponin 1)、肿瘤泛素异肽酶1(OTUB1)表达与临床病理特征的关系及预后价值。

选取98例胃癌患者为研究对象。采用qPCR检测胃癌组织中Calponin 1 mRNA、OTUB1 mRNA的表达; 采用免疫组织化学方法检测Calponin 1、OTUB1的蛋白表达; 绘制Kaplan-Meier曲线比较不同Calponin 1、OTUB1表达的胃癌患者的生存差异; 采用Cox回归模型筛选胃癌预后的影响因素。

与癌旁组织比较, 胃癌组织中Calponin 1 mRNA、OTUB1 mRNA表达量较高,差异有统计学意义(P < 0.05)。胃癌组织中Calponin 1、OTUB1蛋白阳性表达率为63.27%、65.31%, 高于癌旁组织的6.12%、8.16%, 差异有统计学意义(P < 0.001)。TNM分期Ⅲ期、有淋巴结转移的胃癌组织中Calponin 1、OTUB1蛋白表达水平升高,差异有统计学意义(P < 0.05)。Calponin 1阳性组3年总生存率为45.16%(28/62), 低于阴性组的83.33%(30/36), 差异有统计学意义(Log-rank χ2=12.990, P < 0.001); OTUB1阳性组3年总生存率为45.31%(29/64), 低于阴性组的85.29%(29/34), 差异有统计学意义(Log-rank χ2=14.880, P < 0.001)。多因素Cox回归结果显示, Calponin 1阳性、OTUB1阳性、TNM分期Ⅲ期、有淋巴结转移是胃癌患者死亡的危险因素(P < 0.001)。

胃癌组织中Calponin 1、OTUB1表达上调, 与TNM分期、淋巴结转移有关。

探讨N-乙酰半胱氨酸(NAC)对甲基硝基亚硝基胍(MNNG)诱导的胃癌癌前病变(PLGC)的影响并分析其作用机制。

体外培养胃上皮细胞系GES-1, 并使用不同浓度的MNNG进行处理。使用MNNG诱导建立大鼠PLGC模型。通过显微镜观察细胞形态学变化,并采用划痕实验和Transwell实验分别评估细胞迁移和侵袭能力。采用免疫印迹法(Western blot)分析上皮间质转化[上皮型钙黏蛋白(E-cadherin)、神经型钙黏蛋白(N-cadherin)蛋白表达]及活性氧(ROS)/磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)/丝裂原活化蛋白激酶(AKT)/核因子-κB(NF-κB)通路相关蛋白[磷酸化(p-)PI3K、p-AKT及核内p65蛋白]表达。采用DCFH-DA染色检测ROS水平。采用苏木精-伊红(HE)染色观察胃组织病理变化。

体外实验结果表明, NAC处理可减轻MNNG诱导的GES-1细胞形态及生长特性改变,抑制细胞迁移、侵袭。体内实验结果表明, NAC处理可减少MNNG诱导的体内病变、增生。NAC可抑制体内外MNNG诱导的上皮间质转化进程(E-cadherin表达增加, N-cadherin表达下降)并抑制ROS/PI3K/AKT/NF-κB通路(p-PI3K、p-AKT及核内p65蛋白表达下降)。激活ROS/PI3K/AKT/NF-κB通路可部分逆转NAC对MNNG诱导的GES-1细胞迁移、侵袭、上皮间质转化以及对ROS/PI3K/AKT/NF-κB通路相关蛋白的作用。

NAC对MNNG诱导的胃癌癌前病变的保护作用可能与ROS/PI3K/AKT/NF-κB通路的失活相关。

探讨程序性死亡受体-1(PD-1)/程序性死亡受体-配体1(PD-L1)抑制剂治疗联合化疗对晚期胃癌(AGC)患者胃肠功能及外周血炎性标志物的影响。

回顾性分析2022年2月—2023年8月于本院接受治疗的128例AGC患者的临床资料, 根据不同治疗方案分成对照组(接受常规化疗)与研究组(接受PD-1/PD-L1抑制剂治疗联合常规化疗),每组64例。比较2组近期疗效,记录治疗前及治疗3个周期后胃肠功能水平、外周血炎性标志物水平,并统计2组不良反应发生情况。

研究组客观缓解率(ORR)和疾病控制率(DCR)均高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗3个周期后, 2组血管活性肠肽(VIP)和生长抑素(SS)水平较治疗前均降低,胃泌素(GAS)、胃动素(MTL)和胆囊收缩素(CCK)水平较治疗前均升高,且研究组VIP、SS水平低于对照组, GAS、MTL、CCK水平高于对照组,差异均有统计学意义(P < 0.05)。治疗3个周期后, 2组中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)和血小板与淋巴细胞比值(PLR)水平较治疗前均降低,淋巴细胞与单核细胞比值(LMR)水平均升高,且研究组NLR、PLR水平低于对照组, LMR水平高于对照组,差异均有统计学意义(P < 0.05)。研究组不良反应发生率与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

PD-1/PD-L1抑制剂联合化疗治疗AGC可提升近期疗效,改善胃肠功能,降低外周血NLR、PLR水平,并提高外周血LMR水平,且不会增加不良反应,联合用药安全性较高。

分析程序性死亡受体-1/程序性死亡受体-配体1(PD-1/PD-L1)抑制剂联合不同方案抗癌治疗的相关不良事件(TRAE)发生率及其严重程度分级。

回顾性选取以PD-1/PD-L1抑制剂为基础治疗方案的肿瘤患者356例为研究对象。统计PD-1/PD-L1抑制剂联合不同方案抗癌的不良反应发生情况。

PD-1/PD-L1抑制剂联合不同抗癌方案的356例患者发生TRAE 332例次, 其中疲乏、胃肠道不良反应占比最高,分别为31.93%(106/332)、20.78%(69/332)。皮肤相关不良反应(3~12周)、胃肠道不良反应(5~10周)先出现; 发热(10~30周)、肺炎(12~32周)出现时间较晚,观察时间跨度最大。PD-1/PD-L1抑制剂联合细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4(CTLA-4)的总TRAE发生率最低(85.71%, 36/42), 联合含铂双药化疗的总TRAE发生率最高(96.88%, 155/160)。PD-1/PD-L1抑制剂联合放疗的3~5级TRAE发生率最低(10.53%, 6/57), 联合血管内皮生长因子/血管内皮生长因子受体(VEGF/VEGFR)靶向药的3~5级TRAE发生率最高(44.64%, 25/56)。不同肿瘤间的TRAE发生率及严重程度分级比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

不同抗癌方案联合PD-1/PD-L1抑制剂时, TRAE总体发生率较高,其中联合CTLA-4的TRAE发生率相对最低,联合放疗的TRAE的症状相对较轻。

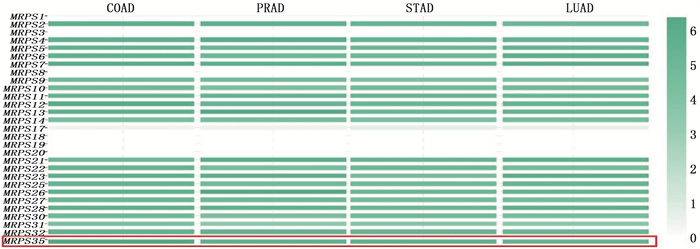

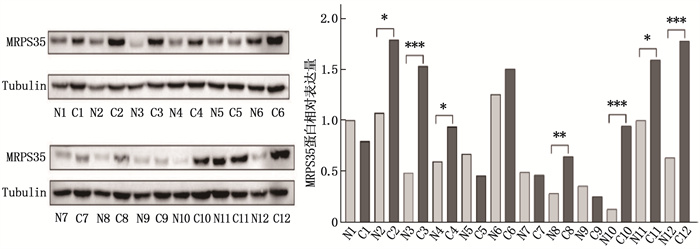

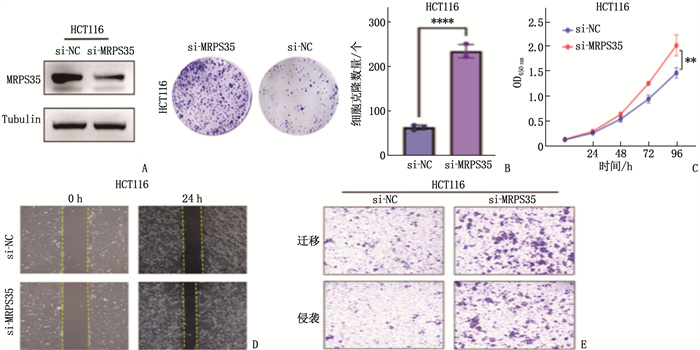

探讨线粒体核糖体蛋白S35(MRPS35)对结肠癌细胞增殖、侵袭和迁移的调控作用及机制。

收集120例结肠癌根治术患者的结肠癌组织及癌旁正常组织标本, 培养人结肠癌细胞系(HCT116、SW480、SW620)和人正常结肠上皮细胞系(NCM460)。通过生物信息学分析、实时荧光定量聚合酶链反应、蛋白质印迹法(Western blot)、免疫组织化学(IHC)分析、细胞功能实验(平板克隆形成实验、划痕实验、Transwell细胞迁移实验、CCK-8细胞活力实验)等方法评估MRPS35在结肠癌中的表达及调控机制。

生物信息学分析结果显示, MRPS35基因在结直肠癌组织中的表达水平高于癌旁正常组织,差异有统计学意义(P < 0.05)。人结肠癌细胞系(HCT116、SW480、SW620)中MRPS35 mRNA和MRPS35蛋白相对表达量均高于NCM460细胞,差异有统计学意义(P < 0.05); 结肠癌组织中的MRPS35蛋白相对表达量高于癌旁正常组织,差异有统计学意义(P < 0.05)。MRPS35表达水平与肿瘤直径、肿瘤分化程度、T分期显著相关(P=0.002、0.021、0.036)。MRPS35高表达患者的总体生存率高于MRPS35低表达患者,差异有统计学意义(Log-rank P=0.015)。敲低MRPS35后,结肠癌细胞克隆、增殖、侵袭、迁移能力均显著增强。敲低MRPS35后, Wnt1、β-Catenin及其下游靶标蛋白的表达显著增加。

MRPS35在结肠癌组织和结肠癌细胞中均显著高表达,其可能通过调控Wnt/β-Catenin信号通路抑制结肠癌的发生与发展,有望成为结肠癌的新型生物标志物和潜在治疗靶点。

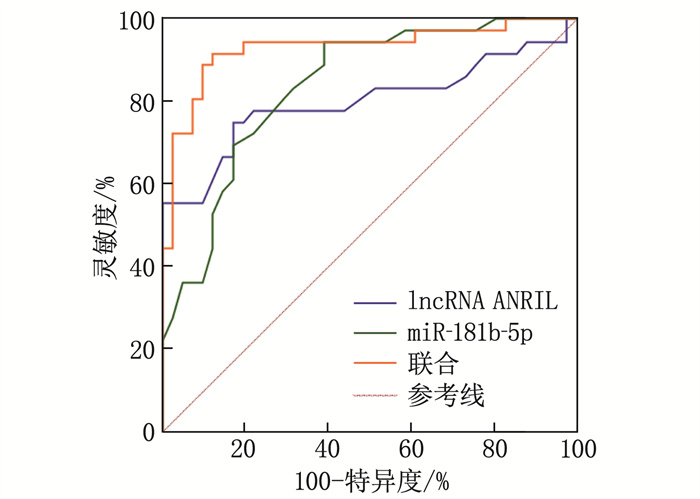

探讨结肠癌合并2型糖尿病(T2DM)患者血清长链非编码RNA INK4基因座中反义非编码RNA(lncRNA ANRIL)、微小RNA-181b-5p(miR-181b-5p)的表达及其与淋巴结转移的相关性。

选取2019年5月—2022年8月本院收治的117例结肠癌合并T2DM患者为结肠癌合并T2DM组,并根据患者淋巴结转移情况将其分为淋巴结转移组56例和淋巴结未转移组61例。另选取同期体检的健康志愿者117例为对照组。采用反转录实时定量PCR检测血清lncRNA ANRIL、miR-181b-5p的相对表达水平。采用Logistic回归分析探讨影响结肠癌合并T2DM患者淋巴结转移的因素。绘制受试者工作特征(ROC)曲线分析血清lncRNA ANRIL、miR-181b-5p水平对结肠癌合并T2DM患者淋巴结转移的诊断价值。采用Pearson相关分析探讨结肠癌合并T2DM患者血清lncRNA ANRIL与miR-181b-5p表达的相关性。

与对照组比较,结肠癌合并T2DM组患者血清lncRNA ANRIL水平升高, miR-181b-5p水平降低,差异均有统计学意义(P < 0.01)。与淋巴结未转移组比较,淋巴结转移组患者血清lncRNA ANRIL水平升高, miR-181b-5p水平降低,差异均有统计学意义(P < 0.01)。淋巴结转移组与淋巴结未转移组患者TNM分期、分化程度以及糖化血红蛋白(HbA1C)比较,差异有统计学意义(P < 0.05)。糖尿病史、TNM分期、分化程度、HbA1C以及lncRNA ANRIL均是淋巴结转移的影响因素(P < 0.05), miR-181b-5p是影响淋巴结转移的保护因素(P < 0.05)。血清lncRNA ANRIL与miR-181b-5p水平呈负相关(r=-0.440, P < 0.001)。ROC曲线结果显示, 血清lncRNA ANRIL、miR-181b-5p以及二者联合诊断淋巴结转移的曲线下面积(AUC)分别为0.800、0.837、0.930, 联合诊断价值显著高于lncRNA ANRIL(Z=2.956, P=0.003)、miR-181b-5p(Z=2.117, P=0.034)单独诊断价值。

结肠癌合并T2DM患者血清lncRNA ANRIL水平升高, miR-181b-5p水平降低,且二者与淋巴结转移具有一定相关性。

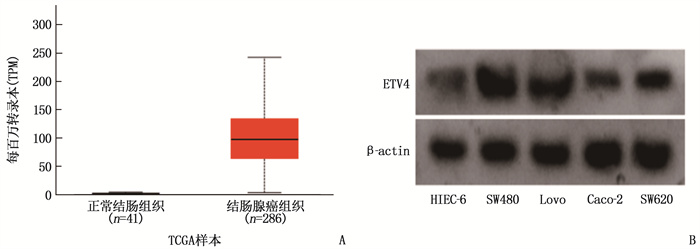

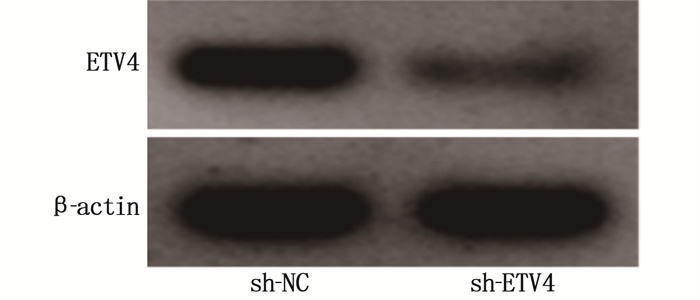

探讨E26转录因子变异体4(ETV4)通过核因子-κB(NF-κB)信号通路对结肠癌细胞增殖和迁移的影响机制。

通过用户友好的交互式癌症转录组数据分析资源(UALCAN)数据库分析ETV4在结肠正常组织和癌组织中的表达; 采用逆转录定量聚合酶链式反应(qRT-PCR)和Western blot检测ETV4在正常肠上皮细胞和结肠癌细胞系中的表达; 沉默SW480细胞的ETV4后, 采用qRT-PCR和Western blot检测ETV4的表达以评估转染效率; 采用菌落形成实验和Transwell实验检测沉默ETV4后对结肠癌细胞增殖和迁移的影响; 采用Western blot检测沉默ETV4后对NF-κB通路中的蛋白65(p65)和磷酸化蛋白65(p-p65)的蛋白表达的影响。

UALCAN数据库分析结果显示ETV4在结肠癌组织中高表达。qRT-PCR和Western blot检测显示ETV4在结肠癌细胞系SW480、Lovo、Caco-2和SW620中的表达高于正常肠上皮细胞HIEC-6, 其中SW480细胞中ETV4的表达最高,差异有统计学意义(P < 0.001)。菌落形成实验和Transwell实验结果显示,沉默ETV4后显著抑制了结肠癌细胞SW480的增殖和迁移能力(P < 0.001)。Western blot检测结果显示,沉默ETV4显著抑制细胞中p-p65蛋白的表达(P < 0.001)。

沉默ETV4可能抑制NF-κB信号通路的激活,进而抑制结肠癌细胞的增殖和迁移。

探讨旋覆代赭汤对食管癌细胞增殖、迁移和侵袭活性的影响及机制。

使用不同质量浓度的旋覆代赭汤处理人食管癌细胞系EC109, 并依据旋覆代赭汤的质量浓度将细胞分为高浓度组(200 μg/mL)、中浓度组(100 μg/mL)、低浓度组(50 μg/mL)和空白组(0 μg/mL)。分别采用CCK-8实验、划痕实验和Transwell侵袭实验检测各组细胞的增殖、迁移和侵袭活性。采用蛋白质印迹法(Western blot)和细胞免疫荧光染色法检测各组细胞中糖酵解相关酶[己糖激酶2(HK2)、乳酸脱氢酶A(LDHA)、磷酸果糖激酶1(PFK1)]的蛋白表达水平, 并采用实时荧光定量聚合酶链式反应(qRT-PCR)检测上述酶编码基因mRNA相对表达量。构建裸鼠负瘤模型,分为对照组和旋覆代赭汤饲喂组(20 mg/kg), 观察旋覆代赭汤对食管癌体内生长的影响。

CCK-8实验、划痕实验和Transwell侵袭实验结果显示,旋覆代赭汤可浓度依赖性抑制EC109细胞的增殖、迁移和侵袭活性。Western blot和细胞免疫荧光分析结果显示,与空白组相比,低浓度组、中浓度组、高浓度组细胞的HK2、LDHA、PFK1蛋白表达水平降低,差异有统计学意义(P < 0.05); qRT-PCR检测结果显示,与空白组相比,低浓度组、中浓度组、高浓度组细胞的HK2 mRNA、LDHA mRNA、PFK1 mRNA相对表达量均降低,差异有统计学意义(P < 0.01或P < 0.000 1)。覆代赭汤饲喂组裸鼠背部皮下的肿瘤体积小于对照组,肿瘤组织中LDHA蛋白表达水平低于对照组,促凋亡蛋白Bax表达水平高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。

旋覆代赭汤可浓度依赖性抑制食管癌细胞糖酵解过程,进而抑制细胞增殖、迁移、侵袭及体内肿瘤生长。

探讨血清半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)在胃癌患者中的表达水平及其诊断价值。

回顾性分析115例主诉胃部不适疑似胃癌患者的临床资料, 并将其分为胃良性病组(n=50)、胃癌前病变组(n=26)和胃癌组(n=39)。分析3组血清CST4、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原19-9(CA19-9)、糖类抗原72-4(CA72-4)水平。比较CST4在3组中的阳性率。采用二元Logistic回归分析法筛选胃癌发生的独立危险因素。采用受试者工作特征(ROC)曲线评估CST4在胃癌诊断中的价值。

胃良性病组CST4阳性率为6.00%(3/50), 胃癌前病变组CST4阳性率为30.77%(8/26),胃癌组CST4阳性率为66.67%(26/39)。胃癌组CST4阳性率高于胃癌前病变组、胃良性病组,差异有统计学意义(P < 0.05)。二元Logistic回归分析结果显示,高龄、高水平血清CST4、高水平CEA是胃癌发生的独立危险因素(P < 0.05)。CST4单独诊断胃癌的曲线下面积为0.847(95%CI: 0.760~0.934), 最佳截断值为94.6 U/mL, 约登指数为0.638, 敏感度为71.8%, 特异度为92.0%。CST4、年龄和CEA联合诊断胃癌的曲线下面积为0.959(95%CI: 0.919~0.992), 敏感度为94.9%, 特异度为86.0%。

CST4作为一种新型血清学指标,在胃癌辅助诊断中具有较高的应用价值。

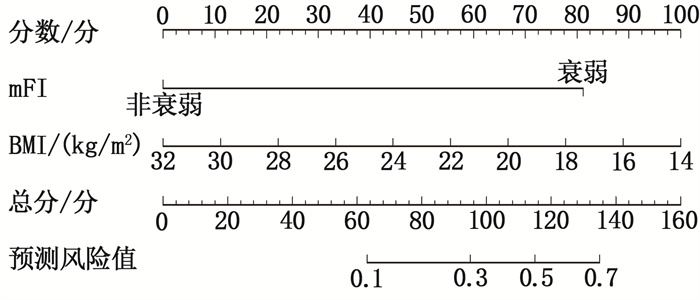

探讨行结直肠癌根治术的老年患者术后早期恢复质量的影响因素, 并建立预测模型。

纳入2023年5月—2024年5月于扬州大学附属医院接受择期结直肠癌根治术的182例老年患者为研究对象。收集患者性别、年龄、体质量指数(BMI)、美国麻醉医师协会(ASA)分级以及入院时白蛋白、血肌酐、血红蛋白及D-二聚体水平,并记录手术方式、手术时间、麻醉时间、住院时间及术后是否转入重症监护室治疗。通过电子病历系统整理患者相关信息,计算患者改良衰弱指数(mFI)。使用15项恢复质量评分量表(QoR-15)评估患者术后3 d的恢复质量。

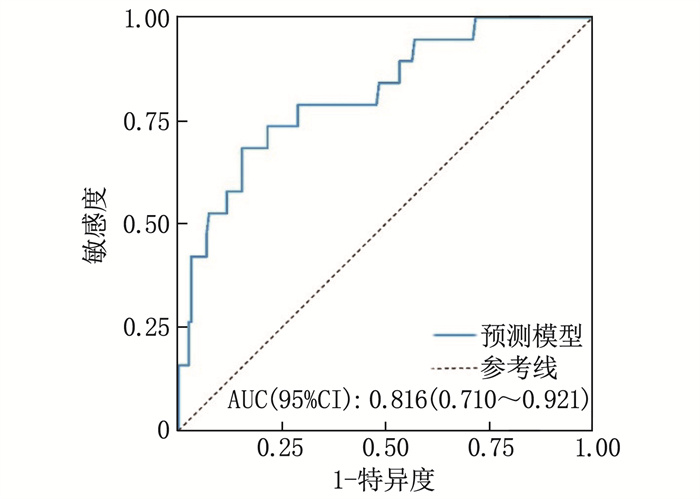

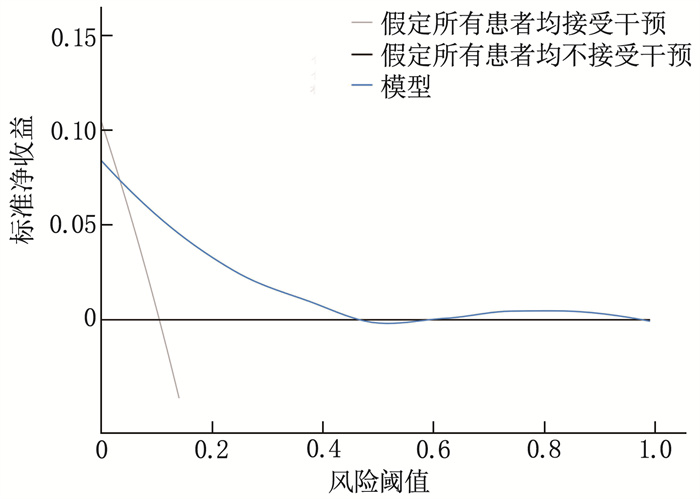

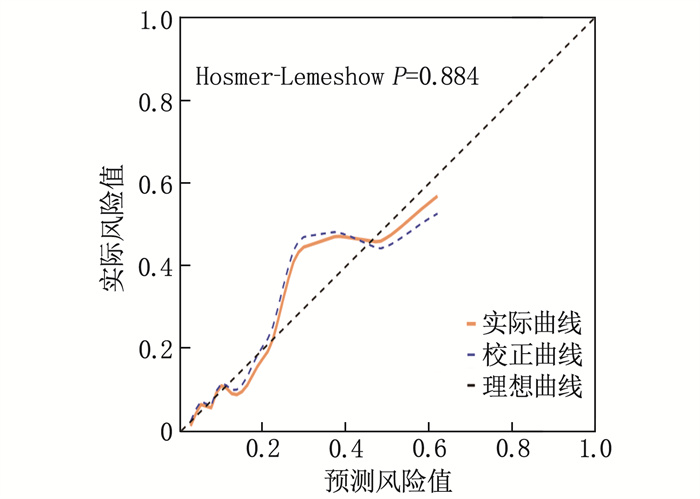

术后恢复优良(QoR-15评分≥120分)患者163例,恢复中差(QoR-15评分 < 120分)患者19例。术前mFI(≥0.27)和BMI(≥21.05 kg/m2)是老年结直肠癌根治术后早期恢复质量的影响因素。老年结直肠癌根治术后恢复质量预测模型的受试者工作特征(ROC)曲线的曲线下面积(AUC)为0.816(95%CI: 0.710~0.921), 该模型预测患者恢复质量与实际恢复质量的一致性良好,说明模型具有较高的区分度和准确度。

术前mFI(≥0.27)和BMI(≥21.05 kg/m2)是老年结直肠癌根治术后恢复质量的影响因素。改善围术期衰弱状况、合理调控BMI水平, 有助于降低术后并发症的发生风险。

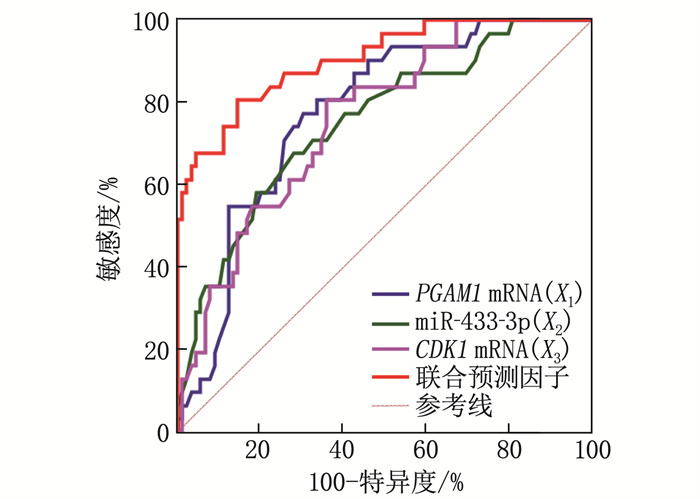

探讨联合检测手术标本中磷酸甘油酸变位酶1(PGAM1)、微小核糖核酸-433-3p(miR-433-3p)、细胞周期蛋白依赖性激酶1(CDK1)表达对结直肠癌(CRC)腹腔镜术后早期复发转移的预警价值。

回顾性分析120例CRC腹腔镜手术患者的临床资料, 根据术后1年复发转移发生情况分为发生组31例和未发生组89例。比较2组临床资料及手术标本中PGAM1、miR-433-3p、CDK1表达; 采用Logistic回归分析探讨PGAM1、miR-433-3p、CDK1对CRC腹腔镜术后复发转移的影响; 采用受试者工作特征(ROC)曲线分析PGAM1、miR-433-3p、CDK1单独及联合预测腹腔镜术后复发转移的价值,并进行外部验证。

发生组PGAM1 mRNA、CDK1 mRNA水平高于未发生组, miR-433-3p水平低于未发生组,差异有统计学意义(P < 0.05)。Logistic回归分析显示, PGAM1 mRNA(OR=1.387, 95%CI: 1.025~1.877)、miR-433-3p(OR=0.543, 95%CI: 0.319~0.924)、CDK1 mRNA(OR=1.353, 95%CI: 1.108~1.651)均是CRC腹腔镜术后复发转移的独立影响因素(P < 0.05)。ROC曲线分析显示, PGAM1 mRNA、miR-433-3p、CDK1 mRNA联合预测CRC腹腔镜术后复发转移的曲线下面积(AUC)为0.904(95%CI: 0.836~0.950), 优于各指标单独预测效能。个体值预测结果显示,诊断准确率为84.17%的条件下, CRC患者在腹腔镜术后会发生早期复发转移; 外部验证显示,联合预测结果与临床实际结果的Kappa值为0.864(95%CI: 0.611~0.984), 一致性较好。

手术标本中PGAM1、miR-433-3p、CDK1表达均是CRC患者腹腔镜术后早期复发转移的独立影响因素,联合检测对术后复发转移具有较高预测价值。

探讨营养状况联合临床资料构建预测模型在胃癌根治术后感染性并发症的应用价值。

回顾性收集2017年1月—2024年7月在苏州大学附属苏州九院行胃癌根治术的394例胃癌患者的临床资料。依据患者术后是否发生感染将患者分为感染组(n=73)和非感染组(n=321)。采用最小绝对收缩和选择算子(LASSO)法获取与胃癌根治术后感染性并发症的最佳相关特征, 采用多因素Logistic回归分析筛选胃癌根治术后感染性并发症的危险因素。采用R软件随机抽取70%的数据作为训练集(建立列线图模型), 30%的数据作为测试集。采用受试者工作特征(ROC)曲线的曲线下面积(AUC)、Bootstrap法抽样验证、决策分析曲线(DCA)评估预测模型的价值。

394例胃癌患者中, 73例术后发生感染性并发症,其中肺部感染患者占比为53.42%, 腹腔感染患者占比17.81%, 泌尿系统感染患者占比16.44%, 切口感染患者占比12.33%。年龄、合并糖尿病、术前有营养风险、术前PIV高、联合脏器切除、手术时间长均是胃癌根治术后感染性并发症的危险因素(P < 0.05)。训练集中, 列线图模型的AUC为0.898, 测试集验证得到AUC为0.891。经Bootstrap法通过1 000次抽样验证表明,模型在训练集和测试集中的预测概率与实际值的平均误差分别为0.019、0.024。DCA结果表明,模型具有临床实用价值。

胃癌术后感染性并发症发生率高,基于营养评估联合临床资料构建的预测模型在预测胃癌术后感染性并发症风险方面有较高的价值。

探讨阿瑞匹坦(Apr)通过内质网应激(ERS)逆转结直肠癌(CRC)小鼠模型5-氟尿嘧啶(5-FU)耐药的分子机制。

选取30只小鼠作为实验动物,随机分配其中5只为对照组(Control组),剩余25只采用背部皮下注射法构建HCT-116/5-FU CRC小鼠模型,并设为CRC组、5-FU组、Apr组、Apr+5-FU组和Apr+ERS抑制剂牛磺熊脱氧胆酸(TUDCA)组,每组5只。记录小鼠体质量变化及肿瘤发生情况,并计算其脏器指数。采用蛋白印迹法(WB)检测各组蛋白激酶R样内质网激酶(PERK)、真核翻译起始因子2亚基α(eIF2α)、激活转录因子4(ATF4)、C/EBP同源蛋白(CHOP)的蛋白表达水平。

用药后5、10、15、20 d时, CRC组、5-FU组、Apr组、Apr+5-FU组、Apr+TUDCA组小鼠体质量的组间比较、时点比较及交互作用比较,差异无统计学意义(P>0.05)。末次给药2 d后,各组小鼠胸腺、肺脏、肝脏、脾脏、心脏、肾脏等脏器指数组间两两比较,差异无统计学意义(P>0.05)。与CRC组比较, Apr组、Apr+5-FU组小鼠PERK、p-eIF2α/eIF2α、ATF4、CHOP蛋白表达水平升高,肿瘤数量减少,肿瘤质量降低,肿瘤体积减小,差异有统计学意义(P < 0.05), 且Apr+5-FU组改善情况优于其他组,差异有统计学意义(P < 0.05)。增加ERS抑制剂TUDCA干预后,抗肿瘤效应及ERS途径激活均受到抑制。

Apr可增强CRC小鼠化疗敏感性并逆转其化疗耐药性,其可能通过介导ERS途径的下游分子发挥这一作用。

分析针刺治疗功能性便秘的腧穴选取特点。

检索2013年1月1日—2023年12月31日中国知网中以针刺、电针疗法治疗功能性便秘的临床文献, 统计并整理其针灸处方,运用数据挖掘技术分析其选穴规律。

共纳入182篇文献,提取123个针刺处方,涉及92个腧穴,使用总频次为967次。使用频次排名前10位的穴位依次为天枢(158次)、上巨虚(138次)、大肠俞(61次)、足三里(60次)、支沟(57次)、腹结(57次)、关元(35次)、中脘(34次)、气海(34次)、曲池(28次)。针灸治疗功能性便秘的选穴归经主要集中于胃经、膀胱经、任脉、脾经。关联规则分析显示,天枢-上巨虚出现概率最高(75.82%), 其次为天枢-大肠俞(33.52%), 再次为天枢-足三里(32.97%)。腧穴聚类分析结果显示,针灸治疗功能性便秘的主要选穴可以分为10个聚类,包括主要选穴、各证型选穴以及调神选穴、调节交感神经选穴等。

针灸治疗功能性便秘应遵循整体论治、辨证治疗原则,并结合上下、远近、前后配穴法进行治疗。本研究的选穴规律能为功能性便秘的临床施治提供重要参考,为医者提供选穴借鉴,并实现精准施治,促进患者早日康复。

探讨疏肝和胃方通过调控过氧化物酶体增殖物激活受体γ/类视黄醇X受体(PPAR-γ/RXR)信号通路缓解胃食管反流病(GERD)大鼠气道炎症的机制。

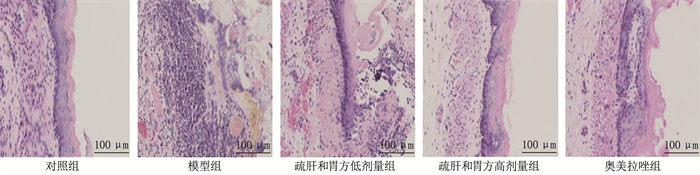

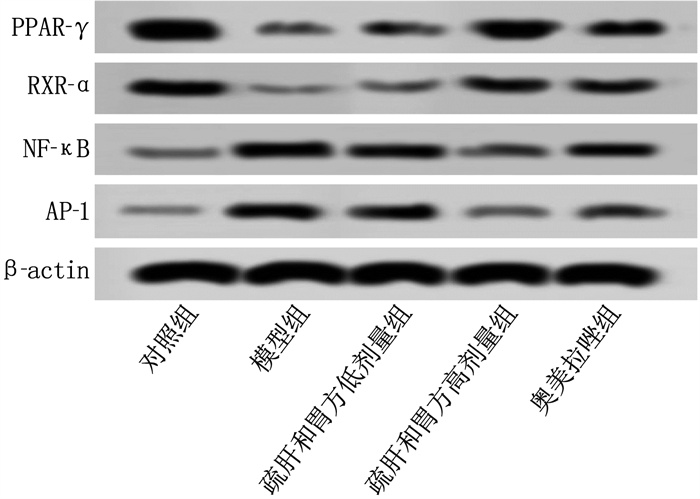

采用食管下端盐酸灌注法构建GERD合并气道炎症大鼠模型。将50只SD雄性大鼠随机分为对照组、模型组、疏肝和胃方低剂量组(10.49 g/kg生药量)、疏肝和胃方高剂量组(20.98 g/kg生药量)和奥美拉唑组(3.67 mg/kg), 每组10只, 灌胃14 d。采用苏木精-伊红(HE)染色观察气管组织的病理学变化; 采用RT-qPCR检测支气管肺泡灌洗液中炎症因子[白细胞介素(IL)-17、IL-33、诱导型一氧化氮合酶(iNOS)]以及抗炎因子[IL-10、克拉拉细胞蛋白16(CC16)、表面活性蛋白-D(SP-D)]的mRNA表达水平; 采用免疫印迹法检测PPAR-γ、RXR-α、核因子-κB(NF-κB)、活化蛋白-1(AP-1)的蛋白相对表达量。

HE染色结果显示,模型组可见大量炎症细胞浸润,疏肝和胃方低剂量组、高剂量组和奥美拉唑组炎症细胞浸润明显减少。与对照组比较,模型组支气管肺泡灌洗液中IL-17、IL-33、iNOS的mRNA表达水平升高, IL-10、CC16、SP-D的mRNA表达水平降低, PPAR-γ、RXR-α的蛋白相对表达量升高, NF-κB、AP-1的蛋白相对表达量降低,差异均有统计学意义(P < 0.05)。与模型组比较,疏肝和胃方高剂量组和奥美拉唑组上述指标均有改善,差异有统计学意义(P < 0.05)。

疏肝和胃方可以有效缓解GERD大鼠气道炎症,其作用机制可能与激活PPARγ/RXR信号通路有关。

评估重度直肠前突患者肛管直肠动力学结果。

回顾性分析2020年1月—2023年1月南京市中医院肛肠科盆底中心明确诊断为重度直肠前突的38例患者的临床资料, 对所有患者均行肛管直肠压力测定,对肛管直肠动力学结果进行分析。

肛管静息压升高15例(39.47%), 正常20例(52.63%), 降低3例(7.89%); 肛管最大收缩压升高5例(13.16%), 正常9例(23.68%), 降低24例(63.16%); 排便弛缓反射正常15例(39.47%), 异常23例(60.53%); 直肠排便压正常10例(26.32%), 下降28例(73.68%); 直肠初始阈值升高11例(28.95%), 正常27例(71.05%); 直肠排便感觉阈值升高15例(39.47%), 正常21例(55.26%), 降低2例(5.26%); 直肠最大耐受量升高3例(7.89%), 正常26例(68.42%), 降低9例(23.68%)。肛管静息压与慢性便秘严重程度量表(CSS)评分呈中度正相关(P=0.007, r=0.429), 排便弛缓反射异常与CSS评分呈中度负相关(P=0.019, r=-0.329)。肛管静息压和肛管最大收缩压均降低3例(7.89%); 肛管静息压和肛管最大收缩压均升高5例(13.16%)。

重度直肠前突患者术前需要进行肛管直肠动力学分析,以制订合理的个体化手术及术后康复方案。

探讨微生态制剂联合膳食纤维对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的临床疗效及对患者肠道菌群和炎症因子的影响。

选取80例COPD急性加重期患者作为研究对象, 采用随机数字表法分为膳食纤维组和联合组,每组40例。膳食纤维组采用膳食纤维干预,联合组采用微生态制剂联合膳食纤维干预。比较2组患者的营养素摄入量、体质量指数(BMI)、营养指标[白蛋白(ALB)、血红蛋白(Hb)、前白蛋白(PA)]水平、炎症相关指标[降钙素原(PCT)、C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)]水平、肠黏膜屏障功能[二胺氧化酶(DAO)、肠型脂肪酸结合蛋白(I-FABP)、D-乳酸(D-LA)]以及肠道细菌数量。

干预后, 2组患者BMI及总热量、脂肪、碳水化合物、蛋白质摄入量均高于干预前,且联合组高于膳食纤维组,差异有统计学意义(P < 0.05); 干预后, 2组患者ALB、Hb、PA水平均高于干预前,且联合组高于膳食纤维组,差异有统计学意义(P < 0.05); 干预后, 2组患者PCT、CRP、TNF-α水平均低于干预前,且联合组低于膳食纤维组,差异有统计学意义(P < 0.05); 干预后, 2组患者D-LA水平高于干预前, DAO、I-FABP水平低于干预前,且联合组D-LA水平高于膳食纤维组, DAO、I-FABP水平低于膳食纤维组,差异有统计学意义(P < 0.05); 干预后,联合组大肠埃希菌、肠球菌数量少于膳食纤维组,乳酸杆菌、双歧杆菌、拟杆菌数量多于膳食纤维组,差异有统计学意义(P < 0.05)。2组不良反应总发生率及干预后水肿情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

微生态制剂联合膳食纤维治疗COPD效果显著,能够改善患者肠道微生物群稳态,减轻炎症反应,并改善营养状况。

基于丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)/核因子-κB(NF-κB)信号通路探讨针刺足三里对肠系膜淋巴结炎小鼠炎症反应的影响及作用机制。

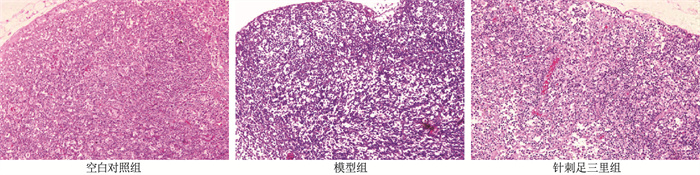

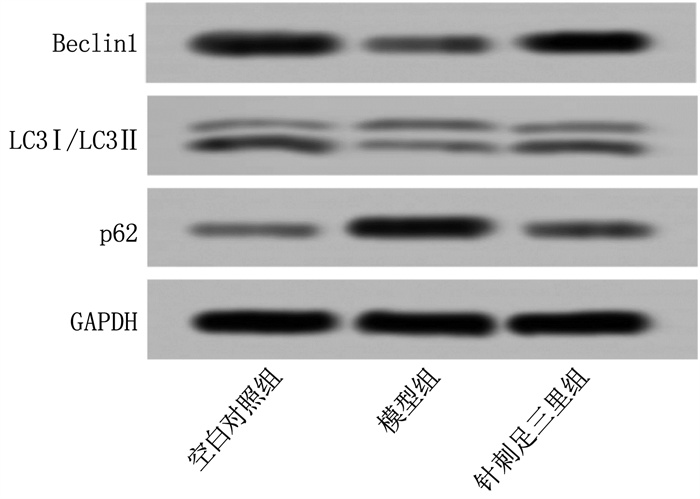

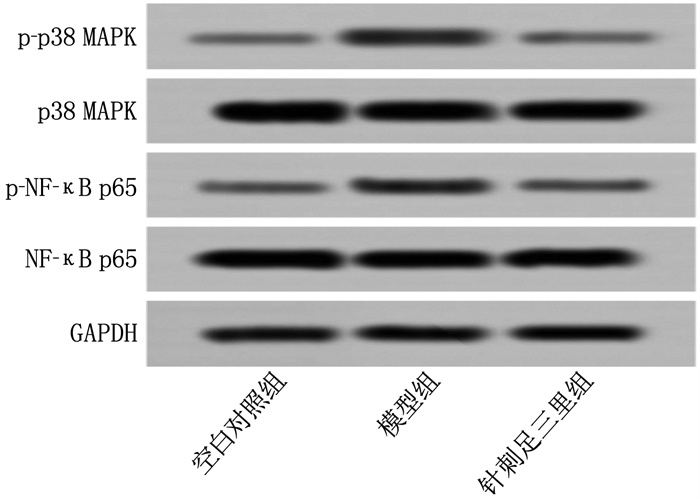

随机选取12只雄性昆明种小鼠作为空白对照组, 并将成功构建肠系膜淋巴结炎模型的小鼠随机分为模型组和针刺足三里组,每组12只。针刺足三里组小鼠接受电针足三里治疗,持续4 d, 空白对照组及模型组则不进行处理。观察各组小鼠的行为学特征,采用苏木素-伊红(HE)染色实验评估小鼠肠系膜淋巴结组织的病理学改变,采用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测小鼠血清中促炎因子[肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)、白细胞介素-6(IL-6)]表达水平,采用蛋白质印迹法(Western blot)检测小鼠肠系膜淋巴结组织中自噬相关蛋白(Beclin1、LC3Ⅱ、LC3Ⅰ、p62)和MAPK/NF-κB信号通路相关蛋白(p38 MAPK、p-p38 MAPK、NF-κB p65、p-NF-κB p65)的表达。

模型组小鼠食量减少、精神萎靡、大便软溏,偶尔出现弓背现象; 针刺足三里组小鼠的行为学特征较模型组有所改善。HE染色结果显示,模型组小鼠肠系膜淋巴结组织出现病理学改变,而针刺足三里组的病理学改变较模型组有所改善。ELISA检测结果显示,模型组小鼠血清TNF-α、IL-1β、IL-6水平均高于空白对照组,针刺足三里组则低于模型组,差异有统计学意义(P < 0.05)。Western blot检测结果显示,模型组小鼠肠系膜淋巴结组织中Beclin1蛋白相对表达量、LC3Ⅱ/LC3Ⅰ低于空白对照组, p62蛋白相对表达量、p-p38 MAPK/p38 MAPK、p-NF-κB p65/NF-κB p65高于空白对照组,差异有统计学意义(P < 0.05); 针刺足三里组Beclin1蛋白相对表达量、LC3Ⅱ/LC3Ⅰ高于模型组, p62蛋白相对表达量、p-p38 MAPK/p38 MAPK、p-NF-κB p65/NF-κB p65低于模型组,差异有统计学意义(P < 0.05)。

针刺足三里通过抑制p38 MAPK/NF-κB信号通路,减轻肠系膜淋巴结炎小鼠的炎症反应。

探讨NOD样受体热蛋白结构域相关蛋白3(NLRP3)对痔疮模型大鼠创面病理特征、炎症反应及环磷酸腺苷(cAMP)/瞬时受体电位香草酸亚型1(TRPV1)信号通路的影响。

将40只6周龄健康雄性SD大鼠随机分为对照组、模型组、NLRP3激动剂组和NLRP3抑制剂组,每组10只。对照组不进行干预,其余3组均构建急性痔疮模型。NLRP3激动剂组、NLRP3抑制剂组在造模成功后分别给予创面局部皮下注射NLRP3激动剂、NLRP3抑制剂,模型组、对照组则给予等量生理盐水皮下注射。观察各组大鼠创面病理特征并评估创面积分,采用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测血清肿瘤坏死因子(TNF)-α、白细胞介素(IL)-6水平,采用蛋白质印迹法(Western blot)检测创面组织中NLRP3、cAMP和TRPV1蛋白表达量,采用实时荧光定量聚合酶链反应(qRT-PCR)检测创面组织中NLRP3、cAMP、TRPV1基因mRNA表达量。

与对照组相比,模型组创面组织炎性细胞浸润增多,水肿明显,组织结构紊乱,结缔组织增生; 与模型组相比, LRP3激动剂组炎性细胞浸润增多,而NLRP3抑制剂组炎性细胞浸润减少。干预后,与对照组相比,模型组创面积分和血清TNF-α、IL-6水平升高,创面组织中NLRP3、cAMP、TRPV1蛋白相对表达量和NLRP3、cAMP、TRPV1基因mRNA表达量升高,差异有统计学意义(P < 0.05); 干预后,与模型组相比, NLRP3激动剂组上述指标均升高, NLRP3抑制剂组上述指标均降低,差异有统计学意义(P < 0.05)。

NLRP3炎症小体可能通过激活cAMP/TRPV1信号通路,参与调控大鼠急性痔疮的发生与发展。

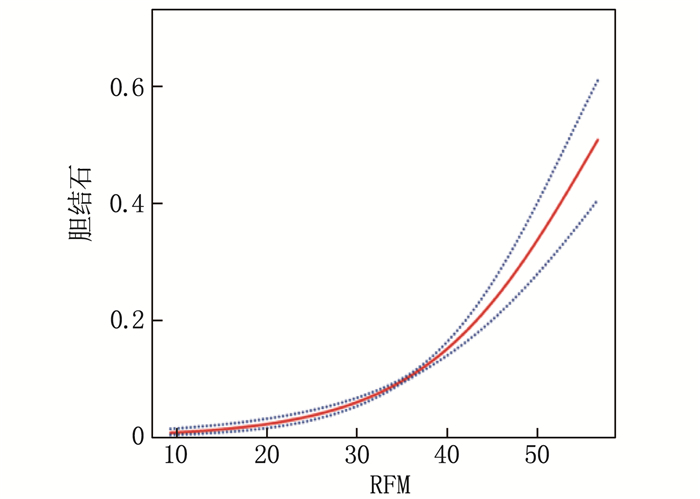

分析相对脂肪质量指数(RFM)与成年人胆结石风险之间的关联。

纳入参与美国国家健康与营养调查(NHANES)的成年受试者。通过受试者身高和腰围计算RFM。通过受试者的自我报告获取其胆结石疾病史。受试者RFM与胆结石风险之间的关系分析采用Logistic回归分析、平滑曲线拟合以及亚组分析。

本研究共纳入4 874名受试者。胆结石受试者的RFM水平高于非胆结石受试者, 差异有统计学意义(P < 0.001)。调整各种混杂因素后, RFM水平与胆结石风险独立相关(OR= 1.095, 95%CI: 1.022~1.173, P= 0.010)。平滑曲线拟合分析表明,随着受试者的RFM水平升高,其胆结石患病风险呈上升趋势。亚组分析结果显示, RFM与胆结石的关系在不同人群中不存在显著差异。

较高的RFM水平与受试者胆结石风险增加相关。RFM或可作为一种经济、有效且简便的胆结石风险评估指标,但尚需进一步的前瞻性研究加以验证。

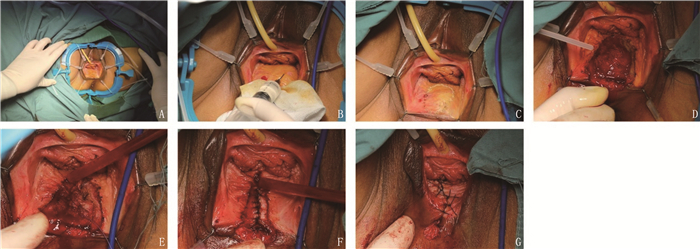

分析改良经阴道后壁切开直肠前突修补术(MTVRR)对中重度直肠前突(RC)患者的疗效。

回顾性分析行MTVRR治疗的21例女性RC患者的临床资料。术前及术后3、6、12、24个月, 采用便秘评分系统(CSS)量表评估患者的便秘症状,记录患者症状改善有效率。观察RC患者术后并发症发生情况。

21例患者顺利完成手术,手术时间为25~135 min, 平均为(83.14±30.39) min; 住院时间为10~21 d, 平均为(14.10±2.34) d。术后, 21例患者中, 1例患者失访。20例患者术后CSS量表评分低于术前,差异有统计学意义(P < 0.05)。20例患者术后3、6、12个月的便秘症状改善总有效率分别为100.00%、90.00%、80.00%。20例患者中, 15例患者完成术后24个月的随访,其术后CSS量表评分低于术前,差异有统计学意义(P < 0.05)。15例患者术后24个月便秘症状改善总有效率为80.00%。术后随访显示,无1例患者出现并发症。

MTVRR可改善中重度RC患者的便秘症状,且疗效较好。

探讨体力活动与疾病负担在炎症性肠病(IBD)患者自我效能感与生活质量间的作用。

采用便利抽样法, 选取312例IBD患者为研究对象。收集患者的一般资料。评估IBD患者的自我效能[慢性病患者自我效能量表(CDM-SES)]、体力活动[国际体力活动问卷-短卷(lPAQ-SF)]、疾病负担[炎症性肠病患者疾病负担程度(IBD-disk)量表]和生活质量[炎症性肠病生活质量问卷(IBDQ)]情况。分析体力活动与疾病负担在IBD患者自我效能感和生活质量间的链式中介作用。

不同年龄、体质量指数(BMI)、居住地、婚姻状况、学历、疾病分期IBD患者的自我效能比较,差异有统计学意义(P < 0.05); 不同性别、年龄、居住地、婚姻状况、学历、疾病分期、是否使用生物制剂IBD患者的体力活动比较,差异有统计学意义(P < 0.05); 不同BMI、居住地、婚姻状况、学历、付费方式、疾病分期IBD患者的疾病负担比较,差异有统计学意义(P < 0.05); 不同年龄、居住地、婚姻状况、学历、付费方式、疾病分期、是否使用生物制剂IBD患者的生活质量比较,差异有统计学意义(P < 0.05)。IBD患者生活质量与自我效能、体力活动呈正相关(r=0.605、0.482, P < 0.01), 与疾病负担、疾病分期呈负相关(r=-0.550、-0.362, P < 0.01)。体力活动与疾病负担在IBD患者自我效能感和生活质量间起部分中介作用。

IBD患者自我效能水平处于中等,体力活动水平较低,疾病负担较重。临床医护人员需积极采取措施提高患者的自我效能和体力活动水平,以减轻疾病负担。

探讨胃癌患者化疗期消化道症状群内前哨症状及其影响因素。

基于院内科研数据管理系统, 采用安德森症状评估量表(MDASI)相应模块、中医体质分类识别标准、胃癌中医证型识别标准,经多中心协同调查463例胃癌化疗期患者。采用IBM SPSS Statistic 22.0、IBM SPSS Modeler 18.0进行数据分析。

口干症状在胃癌化疗期患者消化道症状群中首次出现时间为化疗后(22.99±10.70) h。口干-食欲下降支持度为62.2%, 置信度为94.8%, 提升度为1.52; 口干-恶心支持度为62.2%, 置信度为89.6%, 提升度为1.44; 口干-呕吐支持度为62.2%, 置信度为79.5%, 提升度为1.28。单因素方差分析及多因素线性回归分析结果显示,饮酒、胃热伤阴证、痰湿质是胃癌患者化疗期口干症状的独立影响因素(P < 0.05)。

口干作为消化道症状群中的前哨症状,其在临床评估和管理中具有重要意义。完善对口干的评估可以为后续风险预测模型的构建、针对性干预措施的制订提供依据,并提高症状管理效率。

探讨集束化护理在光动力治疗复发性梗阻型食管癌中的应用效果。

对30例复发梗阻型食管癌患者使用光敏剂血卟啉注射液, 24 h后在内镜引导下导入光纤,使用630 nm的激光对肿瘤局部进行照射。分别统计患者进食梗阻缓解程度、体能状况改善情况、体质量指数变化及治疗副反应。采取集束化护理策略,包括术前评估、教育、准备、术后安置、观察、并发症预防以及避光等。

患者治疗后食管病灶最窄处中位直径(8.92±0.64) mm, 较治疗前(4.77±0.60) mm增大,卡氏体能状况评分(84.62±6.60)分,较治疗前(77.69±5.99)分提高,体质量指数(18.08±1.60) kg/m2, 较治疗前(17.17±1.66) kg/m2增加, Stooler吞咽困难分级降低。治疗不良反应主要为胸骨后疼痛、发热等。

光动力治疗复发性梗阻型食管癌起效快, 副作用小,确保了治疗的顺利开展和患者的安全。

总结3例难治性克罗恩病双造口术后造口高排量的全程护理管理。护理要点包括双造口高排量管理(造口高排量评估、醋酸奥曲肽联合双歧杆菌及蒙脱石散减少造口高排量、双造口管理)、动态评估营养风险、阶梯式营养支持、心理干预及居家延续性护理等。治疗与护理后, 3例患者造口高排量得到有效控制,营养状况逐渐改善,均好转出院。

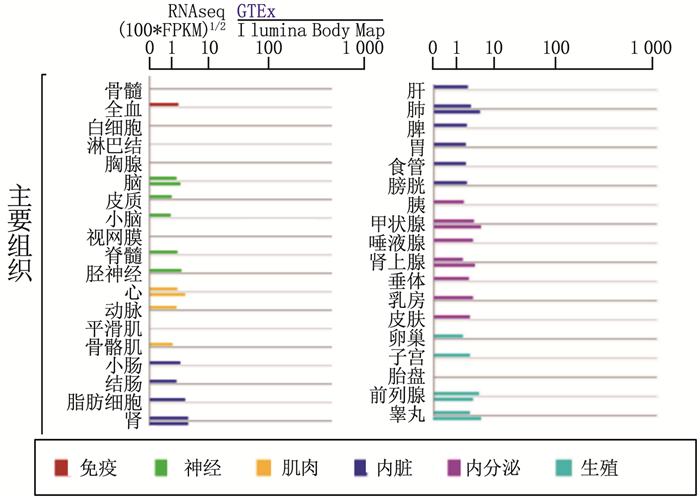

长链非编码RNA(lncRNA)在细胞的发育、分化及增殖过程中发挥重要作用,是调控基因表达的关键分子之一。研究表明, lncRNA的异常表达与多种肿瘤的发生、恶性进展及转移密切相关。前列腺癌相关转录物1(PCAT1)作为lncRNA的重要成员之一,已被证实在多种癌症中高表达,并参与多个生物学调控过程,从而促进癌症的发展。本文综述了lncRNA PCAT1在癌症发生与发展中的作用、机制及调控靶点,旨在为后续研究提供参考依据。

结直肠癌是常见的消化系统恶性肿瘤之一,腹腔镜手术作为微创手术方式,具有创伤小、恢复快、住院时间短等优点,逐渐成为消化道系统疾病治疗的主流选择。但是术后吻合口瘘仍然是该手术严重并发症之一,对患者的康复和预后造成影响。本综述旨在汇总和分析近年来腹腔镜结直肠癌术后吻合口瘘的相关研究,探讨其发生机制、危险因素、预防策略、治疗及护理措施,为临床实践提供科学依据和指导。

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号