2022年 第26卷 第23期

帕金森病(PD)是临床常见的神经系统退行性病变之一, 发病率与致残率逐年攀升,中医药治疗PD优势显著。PD分型(震颤型和僵直型)与分期(早期、中期、晚期)不同,证候亦不同,其中阴虚动风证和阳虚血瘀证分别是震颤型和僵直型PD的核心证候。根据现有研究成果并结合中西医诊断标准和专家共识等,建立PD阴虚动风证、阳虚血瘀证的诊断标准和疗效评定标准,有助于PD及其中医证候的标准化研究。

检测结直肠癌(CRC)患者外周血胞裂蛋白9(Septin 9)的甲基化状态, 分析Septin 9甲基化与CRC的关系。

选取120例CRC患者为研究对象,分析其外周血Septin 9甲基化状态与临床资料的关系; 分离CRC患者和健康人群的血清外泌体,采用该外泌体处理CRC细胞,测定CRC细胞的增殖和凋亡情况。

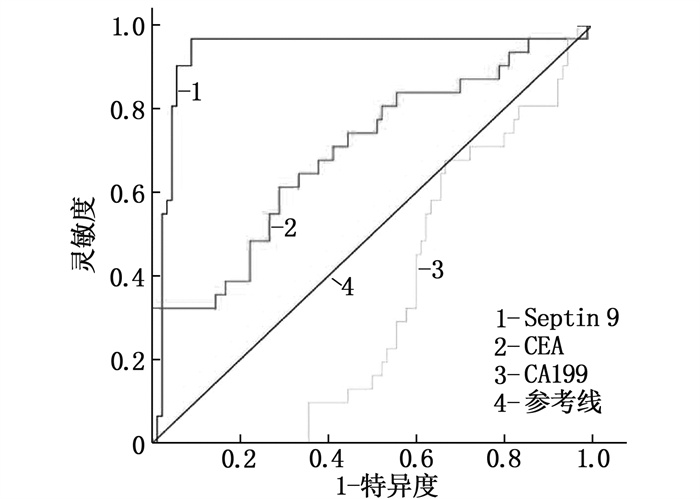

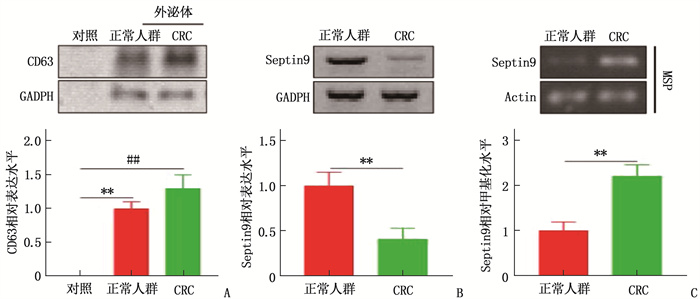

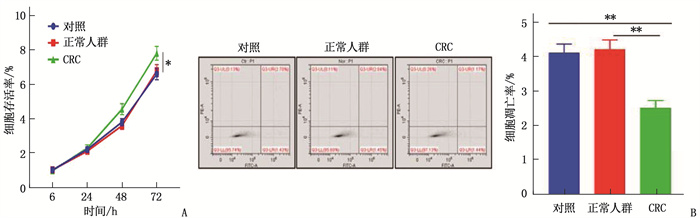

共计1586例体检人群接受了Septin 9筛查,其中Seprtin 9甲基化阳性56例,阳性率为3.5%。Sepetin 9阳性者中,胃肠状态异常者(肠胃炎症或者息肉)20例(35.7%), 而Septin 9阴性者胃肠状态异常率仅为5.4%(83/1530), 提示Septin 9在外周血中的甲基化状态与胃肠状态密切相关。120例CRC患者中, Septin 9甲基化阳性率为78.4%(73/93);在不同分化程度的比较中,高分化、中分化、低分化CRC患者的Septin 9甲基化阳性率依次为52.6%(10/19)、79.7%(59/74)、88.9%(24/27), 低分化CRC患者外周血Septin 9甲基化阳性率高于高分化组,差异有统计学意义(P=0.006)。外周血Septin 9甲基化的灵敏度为72.3%, 特异度为92.5%。Western blot结果显示CRC患者外泌体中Septin 9表达较健康人群降低,外泌体中Septin 9甲基化水平较正常人群上升,差异均有统计学意义(P=0.009、0.003)。本研究结果显示, CRC患者血清外泌体可促进细胞增殖,对细胞凋亡有抑制作用,差异有统计学意义(P < 0.05或P < 0.01)。

Septin 9可作为CRC早期筛查的标志物, CRC患者血清外泌体诱导的CRC增殖、凋亡抵抗可能是Septin 9的作用机制。

比较多层螺旋电子计算机断层扫描(MSCT)与钆喷替酸葡甲胺(Gd-DTPA)增强磁共振成像(MRI)在原发性肝癌(PHC)经导管肝动脉化疗栓塞术(TACE)后随访中的价值。

选取PHC患者106例。以数字减影血管造影(DSA)结果为金标准,比较MSCT与Gd-DTPA增强MRI对肿瘤残余、复发的诊断准确性、敏感度、特异度。

106例患者术前有146个病灶,其中43个病灶存在肿瘤残余, MSCT诊断肿瘤残余的准确率、敏感度、特异度分别为86.30%、81.40%、88.35%, 低于Gd-DTPA增强MRI的95.89%、95.35%、96.12%, 差异有统计学意义(P < 0.05);37个病灶存在肿瘤复发, MSCT诊断肿瘤复发的准确率、敏感度、特异度分别为88.36%、80.56%、90.91%, 低于Gd-DTPA增强MRI的97.26%、97.22%、97.27%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

在对PHC患者TACE后肿瘤残余、复发的诊断中, Gd-DTPA增强MRI优于MSCT。

探讨幽门螺杆菌(Hp)及其相关胃黏膜病变与结直肠肿瘤的相关性。

选取2019年11月—2020年10月在惠州市中心人民医院同时行胃肠镜及胃黏膜活检快速尿素酶检测的1 188例患者,根据病理结果分为结直肠肿瘤组439例和对照组749例。收集结直肠肿瘤患者肿瘤的部位、大小、数量、病理分型、病理严重程度、分化程度等资料,采用卡方检验、Pearson检验、Logistic回归模型比较各组Hp感染情况,分析Hp相关胃黏膜病变与结直肠肿瘤发生的关系。

卡方检验及Pearson相关性分析提示Hp感染与结直肠肿瘤的发生相关; Logistic回归分析并校正年龄、性别后,提示Hp感染是结直肠腺瘤、腺癌发生的重要促进因素(OR=1.924、2.045)。在439例结直肠肿瘤患者中, Hp感染在腺瘤的数量和大小方面的差异有统计学意义(P < 0.05)。不同Hp相关胃黏膜病变(慢性胃炎、胃增生性病变及胃肿瘤性病变)与结直肠腺瘤发生均相关(P < 0.05)。

Hp感染是结直肠肿瘤的危险因素, Hp感染合并胃黏膜病变者更易发生结肠多发腺瘤。

探讨解偶联蛋白2(UCP2)在结直肠癌组织中的表达及其与临床病理特征和预后的关系, 明确患者预后的影响因素。

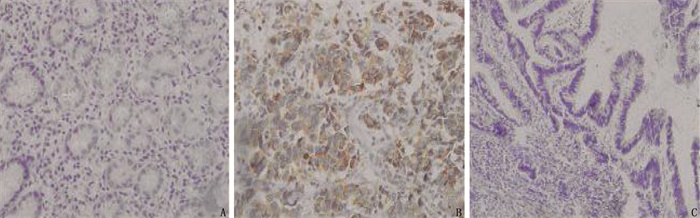

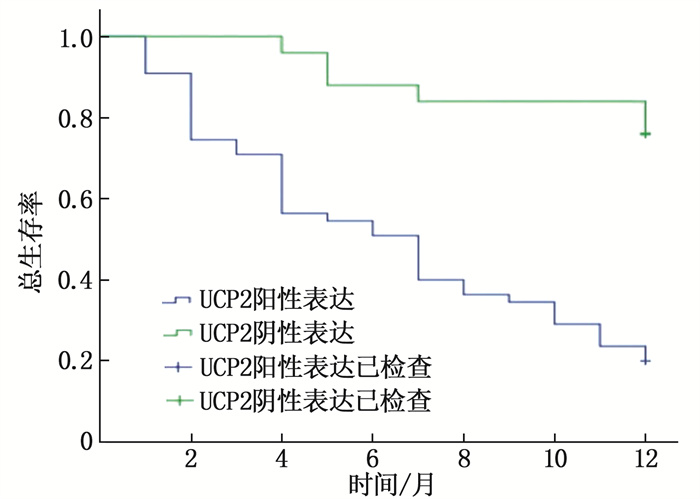

选取2018年1月—2020年1月160例采用根治性切除术治疗的结直肠癌患者为研究对象。取切除的癌组织及其癌旁组织,采用免疫组织化学法(SP)检测UCP2表达水平,比较癌组织、癌旁组织中UCP2表达的差异; 随访1年,比较UCP2不同表达的结直肠癌患者的总生存率和无病生存率; 采用单因素分析探讨UCP2蛋白的表达与患者预后的关系; 采用多因素Logistic回归分析模型分析结直肠癌患者预后的影响因素。

癌组织中的UCP2表达水平高于癌旁组织,差异有统计学意义(P < 0.01);TNM Ⅲ期、有淋巴结转移、低分化患者癌组织的UCP2阳性表达水平高于其他患者,差异有统计学意义(P < 0.01);UCP2阳性表达患者的1年总生存率、无病生存率低于阴性表达患者,差异有统计学意义(P < 0.05);单因素分析结果显示,不同肿瘤分化程度、TNM分期、淋巴结转移、UCP2表达的结直肠癌患者1年生存率比较,差异有统计学意义(P < 0.05);结直肠癌患者预后结局的独立危险因素包括肿瘤分化(低分化)、TNM分期(Ⅲ期)、UCP2阳性表达、淋巴结转移(P < 0.05)。

结直肠癌患者的UCP2高表达与患者的临床病理特征、预后均存在密切关系, UCP2的高表达提示结直肠癌患者的预后不佳。

探讨结直肠颗粒型侧向发育型肿瘤(LST-G)癌变为黏膜下浸润癌的危险因素。

回顾性选择消化内科收治的320例结直肠LST-G患者作为研究对象, 均行内镜黏膜下剥离术(ESD)治疗,根据术后病理结果将其分为黏膜下浸润癌发生组36例和黏膜下浸润癌未发生组284例。比较2组患者一般资料、病变特征,采用多因素Logistic回归分析探讨LST-G癌变为黏膜下浸润癌的危险因素。绘制受试者工作特征(ROC)曲线,计算曲线下面积(AUC), 评价病变直径、最大结节直径联合病变位于直肠对LST-G癌变为黏膜下浸润癌的诊断效能。

黏膜下浸润癌发生组的有肠癌家族史者占比、病变直径、最大结节直径、病变部位为直肠者占比均高于或大于黏膜下浸润癌未发生组,差异有统计学意义(P < 0.001)。多因素Logistic回归分析结果显示,有肠癌家族史、病变直径≥38.25mm、最大结节直径≥14.33mm、病变位于直肠均是结直肠LST-G癌变为黏膜下浸润癌的危险因素(OR=16.994, 95%CI: 1.409~198.265, P=0.027;OR=1.308, 95%CI: 1.008~1.721, P=0.041;OR=28.654, 95%CI: 4.615~187.265, P < 0.001;OR=1.411, 95%CI: 1.015~1.819, P=0.033)。病变直径、最大结节直径、病变位于直肠联合诊断LST-G癌变为黏膜下浸润癌的AUC为0.891(95%CI: 0.814~0.932), 敏感度为89.82%, 特异度为75.37%, 显著优于病变直径、最大结节直径分别联合病变位于直肠的诊断效能(Z=2.678, P=0.007;Z=3.188, P=0.001)。

有肠癌家族史、病变直径≥38.25mm、最大结节直径≥14.33mm、病变位于直肠均是结直肠LST-G癌变为黏膜下浸润癌的危险因素,且病变直径、最大结节直径、病变位于直肠三者联合对结直肠LST-G癌变为黏膜下浸润癌的诊断效能最佳。

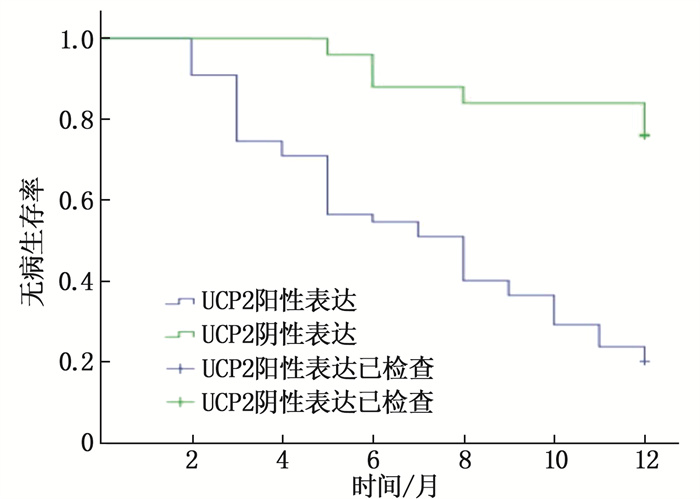

分析橡皮圈腔内牵引辅助内镜黏膜下剥离术(ESD)治疗结直肠侧向发育型病变的操作方法、安全性和疗效。

选取南通市肿瘤医院内镜中心2016年1月—2022年6月收治的85例行ESD治疗的结直肠侧向发育型病变患者作为研究对象,均采用橡皮圈腔内牵引辅助ESD技术(标记病变、黏膜下注射、环形切开、橡皮圈固定病变和完整剥离病灶)治疗。观察本组患者病变完整切除率、手术操作时间、术中并发症、术后并发症和术后复发情况。

85例患者病变完整切除率为100.0%, 手术时间30~110min, 中位时间55min; 5例患者术中发生少量出血(平均出血量20mL), 均经内镜下电凝成功止血; 1例患者出现术后迟发性穿孔,经保守治疗后好转。2例患者术后病理结果提示腺癌,黏膜下层浸润深度大于1000μm, 四周切缘阴性,后追加外科手术治疗。随访3~6个月,所有患者创面预后良好,无局部复发。

橡皮圈腔内牵引辅助ESD技术能为术者提供良好的操作视野,可缩短手术操作时间,降低结直肠侧向发育型病变患者术中及术后并发症发生率。

探讨乳腺癌组织中黑色素瘤缺乏因子2(AIM2)的表达及其临床意义。

选择乳腺癌患者118对癌组织及癌旁组织, 采用免疫组化方法检测癌组织及癌旁组织中AIM2的表达,分析癌组织中AIM2表达与临床病理特征的关系。采用Kaplan-Meier生存曲线分析AIM2蛋白与乳腺癌患者生存期的关系; 采用COX回归分析探讨乳腺癌患者无瘤生存期及总生存期的影响因素。

乳腺癌组织中AIM2阳性率低于癌旁组织,差异有统计学意义(P < 0.05);乳腺癌组织免疫组化评分低于癌旁组织,差异有统计学意义(P < 0.05);癌组织中AIM2表达与肿瘤直径、淋巴结转移、临床分期和脉管内癌栓相关(P < 0.05);Kaplan-Meier分析结果表明,乳腺癌组织中AIM2低表达患者有更短的总生存期及无瘤生存期(χ2=9.072、6.101, P=0.004、0.015);多因素Cox回归分析显示, AIM2(OR=3.387, 95%CI: 1.033~21.440, P=0.047)是乳腺癌患者无瘤生存期的独立影响因素。

AIM2在乳腺癌组织中低表达,提示乳腺癌患者预后不良。

探讨长链非编码RNA(LncRNA)MIR22HG通过微小RNA-9-3p(miR-9-3p)调节细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4(CTLA4)抑制前列腺癌的机制。

收集26例前列腺癌组织样本和26例前列腺增生组织样本,培养VCAP、PC3、LNCap和DU145细胞。采用实时荧光定量聚合酶链反应(qRT-PCR)检测前列腺癌组织、前列腺增生组织及4种前列腺癌细胞的MIR22HG和miR-9-3p mRNA水平。筛选MIR22HG和miR-9-3p mRNA表达较高的细胞。将筛选出的细胞按不同干预方法分为OE-CTLA4(CTLA4过表达组)、OE-MIR22HG(MIR22HG过表达组)、miR-9-3p mimic(miR-9-3p过表达组)、OE-MIR22HG+miR-9-3p mimic(MIR22HG及miR-9-3p联合过表达组)、OE-NC+NC mimic(转染对照组)、NC mimic(miR-9-3p过表达对照组)。采用TargetScan数据库及荧光素酶报告基因实验验证MIR22HG与miR-9-3p及miR-9-3p与CTLA4是否存在靶向抑制关系。采用qRT-PCR及Western blot检测各组细胞MIR22HG和miR-9-3p mRNA及CTLA4蛋白表达。取裸鼠96只,按干预方法不同分为OE-NC+NC mimic组(转染对照)、OE-MIR22HG组(MIR22HG过表达)及OE-MIR22HG+miR-9-3p mimic组(MIR22HG及miR-9-3p联合过表达),每组32只。接种后4周期间,每周检测小鼠原位移植瘤并统计瘤体的质量和体积变化。

前列腺癌细胞VCAP、PC3、LNCap和DU145细胞中, PC3细胞MIR22HG mRNA相对较低, miR-9-3p mRNA相对较高,因此选择PC3细胞进行研究。在PC3细胞中成功过表达MIR22HG, 荧光素酶报告基因实验验证了MIR22HG和miR-9-3p的靶向抑制关系,过表达MIR22HG, miR-9-3p表达下调,差异有统计学意义(P < 0.05)。TargetScan数据库预测免疫基因CTLA4和miR-9-3p的靶向关系,荧光素酶报告基因实验验证miR-9-3p和CTLA4的靶向抑制关系,过表达miR-9-3p, CTLA4表达上调,差异有统计学意义(P < 0.05)。过表达MIR22HG的裸鼠皮下肿瘤的质量降低,差异有统计学意义(P < 0.05)。OE-MIR22HG+miR-9-3p mimic组裸鼠皮下肿瘤的质量、体积与OE-NC+NC mimic组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

MIR22HG与miR-9-3p存在靶向负调节关系, miR-9-3p与CTLA-4存在靶向调节关系, MIR22HG/miR-9-3p可能通过抑制CTLA4达到免疫治疗前列腺癌的目的。

观察基于“互联网+”平台的医院-家庭一体化延续性护理在结肠造口患者中的应用效果。

选取77例结直肠癌(CRC)结肠造口患者作为研究对象,根据随机数字表法分为观察组39例和对照组38例。对照组进行常规护理,观察组基于“互联网+”平台进行医院-家庭一体化延续性护理。比较2组患者干预前后自我效能、不良情绪、造口适应性,并统计2组患者造口并发症发生情况。

干预前, 2组造口自我效能感量表(SSES)评分、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分、造口适应量表(OAI)评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后, 2组HAMD评分、HAMA评分低于干预前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05);干预后, 2组患者SSES评分、OAI评分高于干预前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。干预期间,观察组造口并发症总发生率为15.38%, 低于对照组的36.84%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

基于“互联网+”平台的医院-家庭一体化延续性护理能够提升CRC结肠造口患者自我效能感,减轻不良情绪,增强其造口适应性,并减少术后并发症的发生。

探讨1例新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)康复期的孕产妇围产期的诊疗方法。记录分并析围产期孕产妇在分娩前中后不同阶段的症状体征、化验检查以及胎儿状况。根据临床亲身诊疗经验,了解新冠肺炎妊娠妇女的影响及危险因素,逐步完善诊治流程。产前应严密隔离,监测体温、血氧等常规指标,取左侧卧位,加强胎心监测和产妇营养支持; 产时医护人员全程跟进,指导产妇合理用力,促进产程进展,分娩过程中给予产妇持续的心电监护及胎心监护; 产后将新生儿隔离观察,以减少新生儿感染风险,并对其进行恰当母乳喂养。此外,密切观察产妇的生命体征,警惕发生产后出血,关注产妇心理状况。

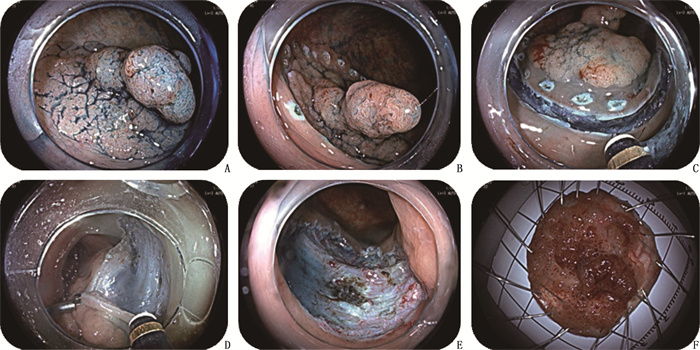

观察多学科协作模式在妊娠期系统性红斑狼疮(SLE)患者中的应用效果。

采用随机数字表法将60例妊娠期SLE患者分为常规护理组和强化护理组,每组30例。常规护理组采用常规护理,强化护理组采用多学科协作模式强化护理,观察并比较2组患者心理状态[焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)评分]、分娩成功率和SLE复发情况。

护理后, 2组患者SAS评分、SDS评分均低于护理前,且强化护理组SAS评分、SDS评分低于常规护理组,差异有统计学意义(P < 0.05)。2组均未出现SLE复发患者,但各有1例患者流产,其余患者均正常分娩。

将多学科协作模式应用于妊娠期SLE患者中,能够显著减轻患者抑郁、焦虑状态。

探讨保留胎膜囊剖宫产术在早产双胎妊娠中的应用价值。

回顾性分析2019—2021年在苏北人民医院因早产行保留胎膜囊剖宫产术分娩的20例双胎孕妇(观察组)的临床资料, 另选取同期收治的30例早产行常规新式子宫下段剖宫产术分娩的双胎孕妇为对照组。分析不同术式在手术时间、羊水量、术中出血量、新生儿Apgar评分、新生儿出生体质量、新生儿窒息等方面的差异; 比较保留胎膜囊剖宫产术与常规新式子宫下段剖宫产术在手术指标及妊娠结局方面的差异。

观察组手术时间为(37.63±10.85)min, 短于对照组的(50.00±10.50)min, 差异有统计学意义(P < 0.05);观察组术中出血量为(384.21±229.16)mL, 多于对照组的(373.33±163.86)mL, 但差异无统计学意义(P>0.05)。完全保留胎膜囊娩出的新生儿平均肌酸激酶水平为(247.50±85.19)U/dL, 低于对照组的(311.35±138.03)U/dL, 差异有统计学意义(P < 0.05)。保留胎膜囊剖宫产术与常规新式子宫下段剖宫产术在术中出血量及新生儿窒息方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

保留胎膜囊剖宫产术能缩短手术时间,有利于改善早产双胎妊娠的结局,可能对减轻早产儿心肌损伤有积极的作用。

探讨体位调整联合加压冲洗对腹腔镜卵巢子宫内膜异位囊肿剥除术中冲洗效果的影响。

选取全身麻醉下行腹腔镜卵巢子宫内膜异位囊肿剥除术的66例患者作为研究对象, 采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组33例。对照组给予1000mL生理盐水于头低脚高30°体位下常规冲洗,观察组在对照组冲洗基础上予以冲洗体位调整,且全程加压冲洗。检测并比较2组患者气腹建立完成后(干预前)、冲洗结束后(干预后)腹腔液糖类抗原125(CA125)、血管内皮生长因子(VEGF)水平。

干预前, 2组腹腔液CA125、VEGF水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后, 2组腹腔液CA125、VEGF水平均低于干预前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05);观察组干预前后腹腔液CA125、VEGF水平差值均大于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。

在腹腔镜卵巢子宫内膜异位囊肿剥除术中采用体位调整联合加压冲洗,可降低腹腔液CA125、VEGF水平,减少盆腔中脱落的内膜细胞残留,降低内膜细胞扩散种植的概率。

分析全面放开三孩政策前后人工流产妇女高危因素的变化情况。

回顾性分析2021年1—12月行高危人工流产孕妇的临床信息。根据三孩政策开放时间(以2021年7月1号为分界)分为三孩政策前组(n=1441)和三孩政策后组(n=1384)。分析人工流产妇女高危因素的变化。

2组在学历、婚姻情况、阴道分娩史、剖宫产史、多次流产史及稽留流产史、术后避孕方式、非意愿妊娠方面比较, 差异有统计学意义(P < 0.05)。2组在合并≤2种高危因素方面比较,差异有统计学意义(P < 0.05)。

随着三孩政策的开放,女性生育意愿逐步提升,总体人流率下降,有利于保护女性生殖健康。

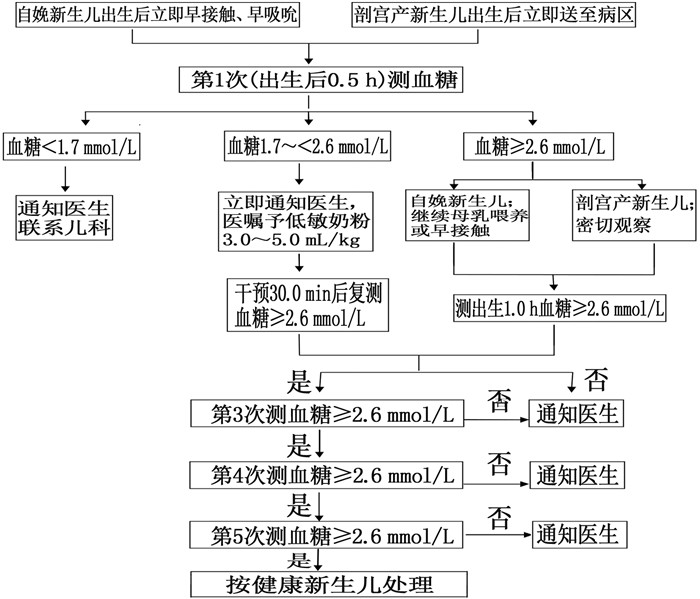

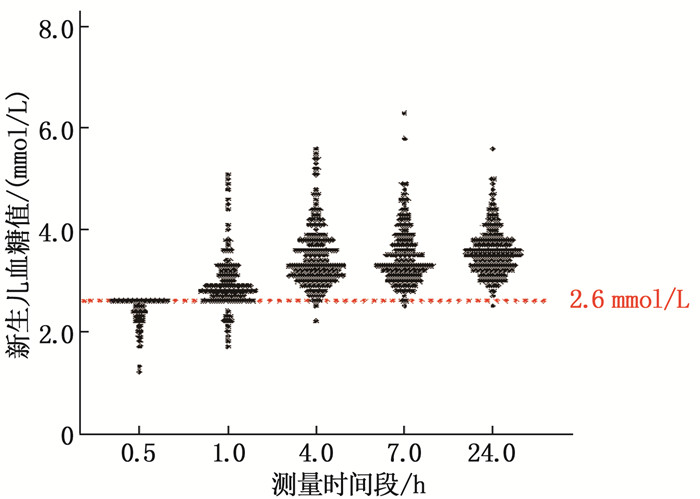

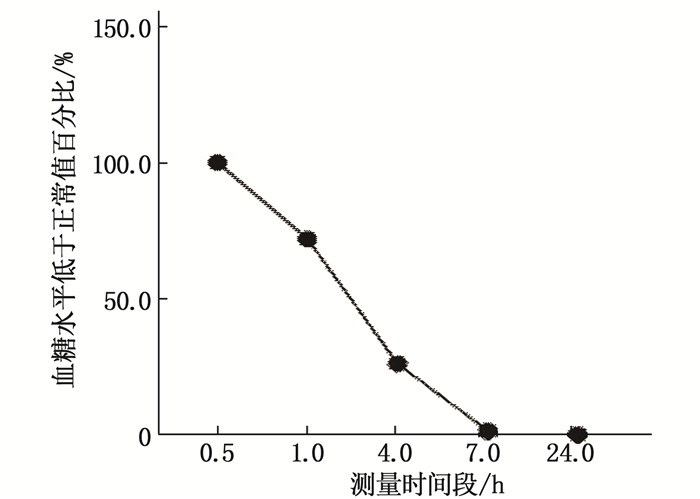

探讨影响产科高危新生儿低血糖的风险因素。

回顾性分析江苏省人民医院产科的1159例高危新生儿低血糖相关临床资料。采用Logistic回归分析诱发新生儿低血糖的独立风险因素。

新生儿在出生0.5h后,发生低血糖203例(17.52%); 出生1.0h后,发生低血糖146例(12.60%); 出生4.0h后,发生低血糖53例(4.57%); 出生7.0h后,发生低血糖3例(0.26%); 出生24.0h后,发生低血糖1例(0.09%)。Logistic回归分析结果提示,剖宫产、低体质量儿为诱发新生儿低血糖的独立风险因素(OR=4.805、0.231, P < 0.05)。

新生儿低血糖发生时间主要集中在出生后0.5~1.0h, 剖宫产和低体质量儿是诱发产科新生儿低血糖的独立风险因素。

分析妊娠风险预警评估管理模式在高危妊娠孕妇中的作用。

将90例高危妊娠孕妇随机分为对照组和观察组,每组45例。对照组采用常规管理模式,观察组采用妊娠风险预警评估管理模式。比较2组护理效果。

观察组孕妇高危程度评估符合率、成功分娩率分别为91.11%、84.44%, 高于对照组的73.33%、64.44%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组护理总满意率为86.67%(39/45), 高于对照组的66.67%(30/45), 差异均有统计学意义(P < 0.05)。

采用妊娠风险预警评估管理模式对高危妊娠孕妇进行干预,可有效改善母婴结局。

探讨饮食行为干预对孤独症谱系障碍(ASD)患儿血清α-突触核蛋白(α-SYN)、脑源性神经营养因子(BDNF)和谷氨酸(Glu)表达的影响。

选取ASD患儿88例, 随机分为观察组44例和对照组44例。对照组给予应用行为分析法,观察组在对照组基础上给予饮食行为干预。比较2组患儿相关指标。

干预后, 2组患儿角色功能、生理功能、情感功能及社会功能评分均较干预前升高,且观察组生活质量各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。干预后, 2组患儿BDNF水平升高, Glu水平降低,且观察组BDNF水平高于对照组, Glu水平低于对照组,差异均有统计学意义(P < 0.05)。干预后,观察组谷类、蔬菜类、豆类及豆制品、蛋类及蛋制品、乳类及乳制品、鱼类、肉类、水果类摄入比率均高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。观察组胃肠道不良症状总发生率为4.55%, 低于对照组的22.73%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。

饮食行为干预能够显著提高ASD患儿BDNF水平,降低Glu水平,改善孤独症行为、生活质量及食物摄入情况,减轻胃肠道不适。

探讨正念训练对门诊就诊的围绝经期失眠患者睡眠质量及心理状态的影响。

选取睡眠门诊首次就诊并诊断为失眠的72例围绝经期患者为研究对象, 将其分为研究组36例和对照组36例。对照组采用传统药物治疗及常规健康宣教,研究组运用正念训练改善睡眠质量及心理状态。采用匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)评价患者睡眠质量,采用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评价患者焦虑程度,采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)对抑郁情况进行评价。8周后,评价睡眠质量及情绪状态改善情况。

干预后,研究组PSQI评分低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。干预后,研究组HAMA评分和HAMD评分均低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。患者睡眠质量与焦虑、抑郁相关(P < 0.01)。

正念训练能改善围绝经期女性失眠患者的睡眠质量,减轻抑郁及焦虑程度,与药物治疗效果相当。

观察重复经颅磁刺激(rTMS)联合氨磺必利治疗精神分裂症的效果及对患者认知功能的影响。

选取100例精神分裂症患者作为研究对象,随机分为研究组和对照组,每组50例。对照组患者采用氨磺必利治疗,研究组患者采用氨磺必利联合rTMS治疗,比较2组患者的临床症状评分、治疗效果和认知功能评分。

治疗前, 2组临床症状评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组一般精神病理评分、阳性症状评分、阴性症状评分依次为(30.13±1.23)、(12.31±2.01)、(17.91±4.15)分,分别低于对照组的(33.17±2.15)、(14.31±1.33)、(20.31±3.17)分,差异有统计学意义(P < 0.05)。研究组治疗总有效率为96.00%(48/50), 高于对照组的68.00%(34/50), 差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗前, 2组认知功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组认知功能各维度评分和总分均高于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05或P < 0.01)。

相较于单独氨磺必利治疗,采用rTMS联合氨磺必利治疗精神分裂症患者可提升治疗效果,改善患者认知功能,减轻患者症状。

分析2005—2021年江苏省苏州市吴江区居民碘营养状况。

将苏州市吴江区辖区划分为东、西、南、北、中5个片区,每年随机抽取片区内一定数量的家庭户、孕妇及8~10周岁儿童。采集家庭户食盐样本以及孕妇、儿童随机尿样,采用B超监测儿童甲状腺容积,计算盐碘、尿碘中位数。

2005—2021年,平均合格碘盐食用率为95.59%(4795/5016), 平均碘盐合格率为97.46%(4795/4920), 平均非碘盐率为1.91%(96/5016), 盐碘中位数为27.91mg/kg。碘盐新标准实施后,盐碘中位数下降,差异有统计学意义(P < 0.01)。儿童甲状腺肿大率为0.93%, 尿碘中位数为204.10μg/L; 降碘后,儿童尿碘中位数下降,差异有统计学意义(P < 0.05), 尿碘浓度≥300μg/L者比率下降,差异有统计学意义(P < 0.01)。2005—2021年孕妇尿碘中位数为154.96μg/L, 尿碘浓度 < 150μg/L者比率为54.42%。

2005—2021年苏州市吴江区碘盐普及率较高,孕妇和儿童碘营养处于适宜水平。降碘后,儿童碘过量风险降低,但仍有部分孕妇处于碘缺乏水平,建议加快推进孕妇分类碘盐政策,保障孕期碘盐生理需求。

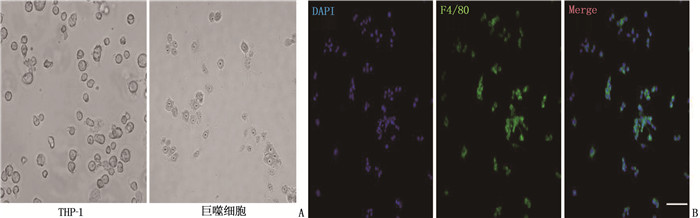

研究巨噬细胞胞外诱捕网(METs)对成纤维样滑膜细胞(FLSs)的作用和相关机制。

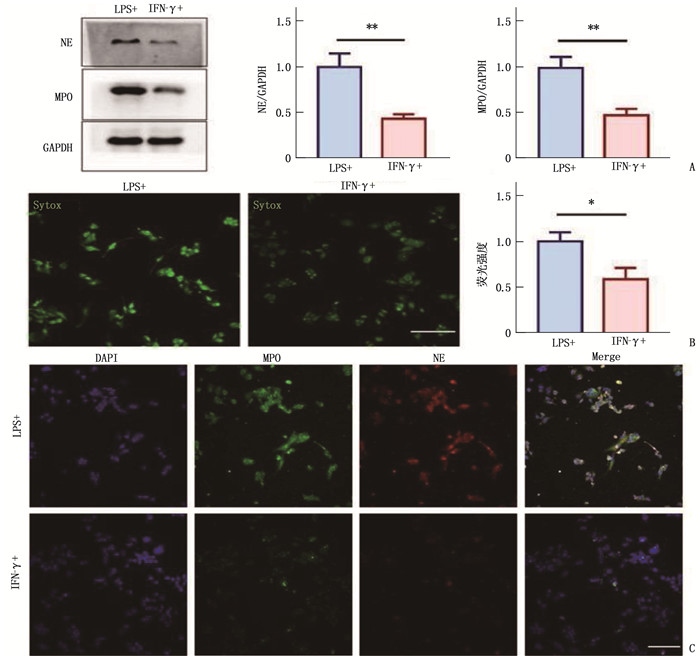

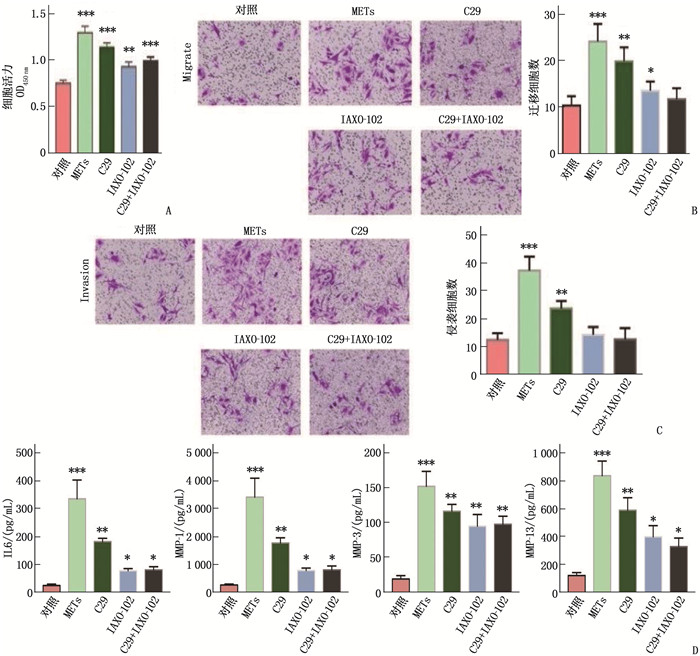

采用人源单核细胞白血病细胞(THP-1)系体外诱导成巨噬细胞, 分别使用脂多糖(LPS)和干扰素γ(IFN-γ)诱导METs形成。采用Sytox标记外泄的DNA水平; 采用Western blot和免疫荧光法检测METs主要蛋白成分NE和MPO。纯化METs蛋白组分,将人FLSs细胞系分为对照组、METs组、C29组、IAXO-102组和C29+IAXO-102联合干预组,除对照组外,其余组均将纯化的METs蛋白组分加入FLSs培养液中, C29组同时加入Toll样受体(TLR)2抑制剂C29, IAXO-102组加入TLR4抑制剂IAXO-102, C29+IAXO-102联合干预组同时加入C29和IAXO-102。24h后,检测FLSs细胞活力、迁移和侵袭能力。酶联免疫吸附试验(ELISA)检测培养上清中白细胞介素6(IL-6)、基质金属蛋白酶1(MMP-1)、基质金属蛋白酶3(MMP-3)和基质金属蛋白酶13(MMP-13)水平。

LPS诱导METs能力强于IFN-γ, 差异有统计学意义(P < 0.05);METs蛋白可以显著增强FLSs细胞活力、滑膜细胞迁移和侵袭能力(P < 0.05);与对照组相比, METs蛋白处理组上清中IL-6、MMP-1、MMP-3和MMP-13升高,差异有统计学意义(P < 0.05)。C29和IAXO-102单用或联用干预能显著降低滑膜细胞的活力、迁移和侵袭能力(P < 0.05);与METs组相比,C29+IAXO-102联合干预组上清中IL-6、MMP-1、MMP-3和MMP-13水平下降,差异具有统计学意义(P < 0.05), 且IAXO-102抑制能力强于C29(P < 0.05)。

METs蛋白作为损伤相关模式分子主要通过活化TLR4来进一步激活FLSs, 从而参与RA发病。

观察针药结合核心稳定训练治疗非特异性腰痛患者的临床效果。

选取106例非特异性腰痛患者作为研究对象, 随机分为对照组和观察组,每组53例。对照组采用核心稳定训练治疗,观察组采用针药结合核心稳定训练治疗,持续4周,比较2组患者治疗前后Oswestry功能障碍指数(ODI)评分、视觉模拟评分法(VAS)评分、多裂肌表面肌电图指标[平均肌电值(AEMG)、均方根值(RMS)、中位频率(MF)、平均功率频率(MPF)]水平、腰部肌耐力评估结果、腰椎活动度和临床疗效、治疗期间不良反应发生情况。

治疗后,观察组ODI评分、VAS评分依次为(22.56±2.63)、(2.29±0.28)分,分别低于对照组的(29.11±3.14)、(2.85±0.26)分,且2组ODI评分、VAS评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后,观察组多裂肌AEMG、RMS依次为(579.92±40.36)、(279.91±21.35)μV, 分别高于对照组的(530.87±36.81)、(256.27±17.16)μV, 且2组AEMG、RMS均高于治疗前,差异有统计学意义(P < 0.05);治疗后,观察组MF、MPF依次为(184.89±12.15)、(179.84±13.67)Hz, 分别低于对照组的(218.35±13.42)、(207.41±13.38)Hz, 且2组MF、MPF均低于治疗前,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 2组腰部肌耐力评估中的静态保持时间、动态完成次数分别长于、多于治疗前,且观察组长于、多于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后, 2组腰椎前屈、后伸、左侧屈、右侧屈、左旋转、右旋转活动度均大于治疗前,且观察组大于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗后,观察组临床治疗总有效率为88.68%, 高于对照组的71.70%, 差异有统计学意义(P < 0.05)。治疗期间, 2组患者均未发生明显不良反应。

针药结合核心稳定训练可降低非特异性腰痛患者疼痛评分,改善腰部神经肌肉功能,增加腰椎活动度,且整体安全性较高。

脐带间充质干细胞是一种来自脐带的具有多向分化潜能的干细胞, 可通过外泌体介导抑制肿瘤发展。脐带间充质干细胞外泌体可能通过参与免疫反应、抑制肿瘤细胞的增殖和侵袭、减少血管生成、提高药物敏感性等方式发挥抗肿瘤作用。但目前国内外关于脐带间充质干细胞外泌体用于肿瘤治疗的研究较少,本文对其在肿瘤治疗中的作用机制和应用前景进行综述。

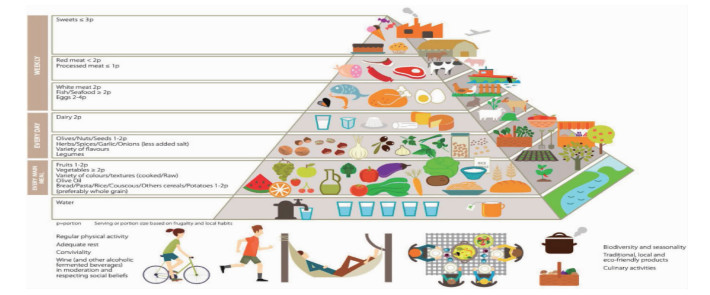

随着现代社会的发展, 多囊卵巢综合征(PCOS)的发病率不断攀升。饮食模式管理作为PCOS有效的干预方式以及临床营养辅助治疗方法,越来越受到人们的重视。目前,关于PCOS的健康饮食辅助疗法在临床上广泛应用,并取得了乐观的结果。本文概括了生酮饮食(KD)、终止高血压饮食(DASH)、地中海饮食(MD)共3种经典膳食模式在PCOS临床应用中的研究进展,以期为PCOS临床营养辅助治疗的发展提供参考。

载药纳米颗粒已被用于疾病的诊断与治疗,但纳米颗粒缺乏靶向性,其携带的药物进入人体后大部分不能到达靶器官,且在递送过程中极易被巨噬细胞系统识别并吞噬,难以取得满意疗效。天然细胞膜包被纳米颗粒由于继承了源细胞的特定生物活性,具备低免疫原性、长半衰期、低毒性和先天靶向性等特点,弥补了无膜包被纳米颗粒的缺点。基于细胞膜的递药策略正打破传统观念成为一种极具前景的药物运送方式,本文综述细胞膜包被纳米颗粒的研究进展,包括包被常用源细胞膜、制备与表征过程及其在炎性疾病与肿瘤治疗中的应用现状。

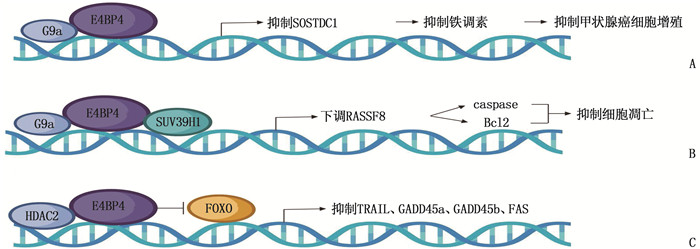

腺病毒E4启动子结合蛋白4(E4BP4)是一种含有碱性亮氨酸拉链的转录因子, 在乳腺癌、肺癌、甲状腺癌、结直肠癌等多种恶性肿瘤中高表达,参与肿瘤的发生发展、转移和侵袭,但关于E4BP4在肿瘤研究中的相关综述较少。本文检索并总结相关文献,概述了E4BP4在不同肿瘤发生发展中的作用,为深入研究E4BP4在肿瘤中的作用机制以及基于E4BP4分子治疗靶点的探究提供理论支撑。

医学营养治疗(MNT)是妊娠期糖尿病(GDM)的基础疗法,常见的营养治疗模式包括低碳水化合物饮食模式、低血糖指数饮食模式、低血糖负荷饮食模式、地中海饮食模式等,但最适合GDM患者的饮食模式尚存争议。本文针对不同饮食模式的特点及在GDM中的应用进行讨论,旨在为GDM的营养治疗提供参考。

皮肤作为人体的第一道防线, 常因物理性、机械性、生物性、化学性等因素而发生损伤。皮肤创面愈合是一个复杂的过程,包括各种组织的再生、肉芽组织增生以及瘢痕组织形成,且各个过程相互协同。血管生成素样蛋白4(ANGPTL4)是一种多功能细胞因子,在人体各组织中广泛表达。在伤口愈合过程中, ANGPTL4不仅可以影响炎症反应的进程,而且能促进角质细胞的迁移和分化、内皮细胞的增生以及减少瘢痕相关胶原的表达。因此, ANGPTL4在皮肤愈合的炎症期和增殖期发挥着重要的作用。本研究对ANGPTL4在皮肤创面愈合中的作用及机制进行综述。

卵巢过度刺激综合征(OHSS)是促排卵过程中发生的严重并发症, 可能会危及患者生命。本文探讨OHSS患者在门诊及住院治疗期间生理、情感及心理、社会支持和信息4个方面的照护需求,分析基于医护、家庭支持和同伴支持为主导的3种护理管理方法,指出每种方法存在的问题和发展方向,以期为护理实践和科研工作提供参考信息和思路。

随着前置胎盘伴胎盘植入患者数量增加,不良妊娠结局的发生率升高,严重的产后出血、子宫切除会危及患者的生命。盆腔去血管化和子宫下段-宫颈缝合术为剖宫产术中两大手术止血方式,前者包括血管内介入治疗和止血带捆绑法,后者多种多样,但均处于临床探索阶段。本文基于国内外学者的临床经验,对上述方式进行探讨,以期为临床医生对不同术式的选择提供参考。

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号